![Jenseits von Feuerland: Roman]()

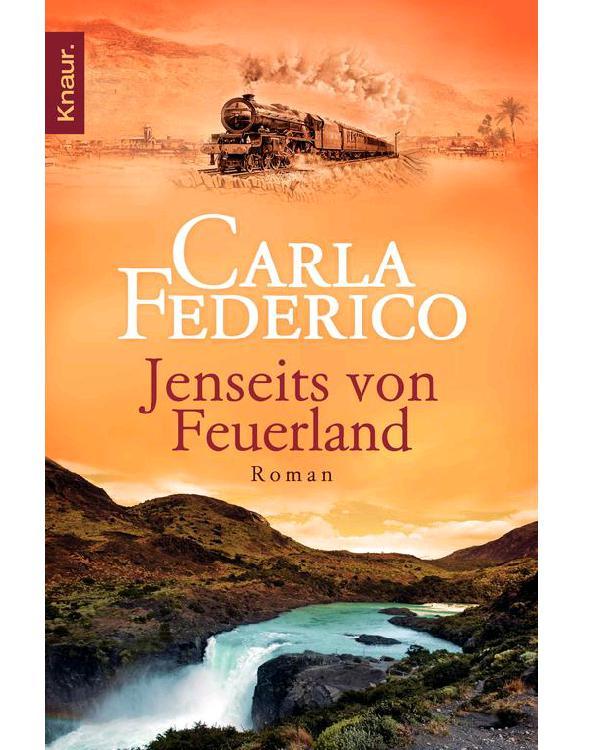

Jenseits von Feuerland: Roman

verbieten wollen, auf die Welt zu kommen.«

Ihr Tonfall war dunkel und irgendwie zornig – als wäre es eine persönliche Beleidigung, dass die Geburt so schwer vonstattenging. Rita wand sich, stöhnte, presste die Augen zu Schlitzen zusammen. Ana hielt immer noch die eine Hand, Emilia griff nach der anderen.

»Es ist dein Leben«, sprach Ana wieder auf sie ein, »es ist dein Kind! Nicht ihres! Gib dich nicht auf!«

Das Stöhnen wurde schwächer, der Atem schien flacher zu werden. Trotz ihrer dunklen Haut war Rita erschreckend blass, und der Puls, den Emilia am Handgelenk fühlen konnte, wurde immer ungleichmäßiger.

»Sie verliert zu viel Blut«, stellte die Hebamme mürrisch fest und schüttelte den Kopf.

»Rita!«, rief Emilia verzweifelt. »Rita, du kannst mich doch nicht allein lassen. Wir beide sind doch wie … Schwestern.«

Sie strich ihr über die nasse Stirn, und kurz öffnete Rita die Augen. So viel Qual und Kummer standen in dem dunklen Blick, dass es Emilia das Herz brach, doch immerhin war er nicht leer und tot wie in den letzten Wochen.

»Rita …«

Da bäumte sich ihr Körper auf, wurde von neuen Wehen geschüttelt.

»Rita!«

»Na endlich«, hörte sie die Hebamme knurren.

Emilia fuhr herum und sah einen Ausdruck von Befriedigung in ihrem grobschlächtigen Gesicht, als sie sich wieder zwischen Ritas Beinen zu schaffen machte. Offenbar war das Köpfchen zu sehen, wie sie nun verkündete, aber Emilia nahm nichts weiter wahr als Unmengen von Blut. Ihr schwindelte; Fliegen krabbelten über ihr Gesicht, doch sie hatte keine Hand frei, um sie zu vertreiben.

»Du schaffst es!«, beschwor sie Rita. »Du bist stark genug.«

Ein letztes Mal bäumte sich ihr Körper auf, dann fiel ihr Kopf kraftlos zurück, und etwas quiekte wie eine Maus. Schweiß tropfte in Emilias Augen und ließ das Bild vor ihr verschwimmen, als die Hebamme einen roten Klumpen hochhielt. Unmöglich hätte sie sagen können, wo bei diesem Klumpen oben und unten war. Ana schien es früher zu erkennen.

»Ein Mädchen«, stellte sie fest. »Und es lebt.«

Emilia hatte sich bisher keine Gedanken über das Geschlecht des Kindes gemacht – und war nun doch unerwartet erleichtert. Wenigstens kein Sohn mit Jerónimos oder Estebans Gesicht, schoss es ihr durch den Kopf.

Das Quäken wurde lauter, als die Hebamme die Nabelschnur abklemmte.

»Rita … Rita, du hast eine Tochter«, Emilia beugte sich zu ihr, doch Rita rührte sich nicht. Ihr Atem war immer noch flach, aber etwas regelmäßiger.

Die Hebamme legte ihr das Kind einfach auf den nackten Bauch, woraufhin das Quäken verstummte. Das dunkle Haar, das das Köpfchen bedeckte, war von Blut und gelbem Schleim verklebt, die Augen waren etwas verquollen, aber aufgerissen. Blau waren sie, tiefblau.

Rita dagegen presste die Augen immer noch zusammen.

»Willst du … willst du es dir nicht wenigstens ansehen?«, fragte Emilia vorsichtig.

»Nimm es weg!« Ritas Stimme war kaum kräftiger als ein Hauch. Trotzdem ließ sie keinen Zweifel offen, was sie wollte.

Zögernd ließ Emilia ihre Hand los und wickelte das Kind in ein Tuch, um Rita davon zu befreien. Doch als sie es erst mal hielt, konnte sie es nicht mehr loslassen, sondern betrachtete das Kleine eingehender.

Die blauen Augen waren auf sie gerichtet, aus dem Mund kamen glucksende Geräusche. Die winzigen Finger ballten sich zu roten Fäusten.

Emilia hatte sich während Ritas Schwangerschaft fest vorgenommen, dem Kind nicht die Schuld an dem zu geben, was geschehen war, es nicht zu hassen oder sich vor ihm zu ekeln, aber sie war sich nicht sicher gewesen, ob sie es tatsächlich zustande bringen würde. Beim Anblick dieses kleinen, zarten Geschöpfs war es nun jedoch ganz leicht, sich der Wärme hinzugeben, die in ihr hochstieg – dem Bedürfnis, es zu schützen, und auch der Trauer. Viel zu klein schien ihr das Kind für eine Welt, die so kalt und grausam sein konnte, viel zu hilflos und schwach.

Sie presste es an sich und fühlte sich kurz selbst so – hilflos, schwach, ausgeliefert. Doch so schwer erträglich dies auch war – wenigstens war sie nicht zornig, nicht hasserfüllt.

»Du armes Kleines«, murmelte sie und presste das Kind noch fester an sich, »du armes, armes Kleines.«

Abermals ertönten die glucksenden Geräusche – der lieblichste Ton, den sie jemals zu hören geglaubt hatte und der sie trotz ihrer Verzagtheit zu einem Lächeln brachte.

»Wir werden es schon schaffen, dich großzuziehen«,

Weitere Kostenlose Bücher