![Jenseits von Feuerland: Roman]()

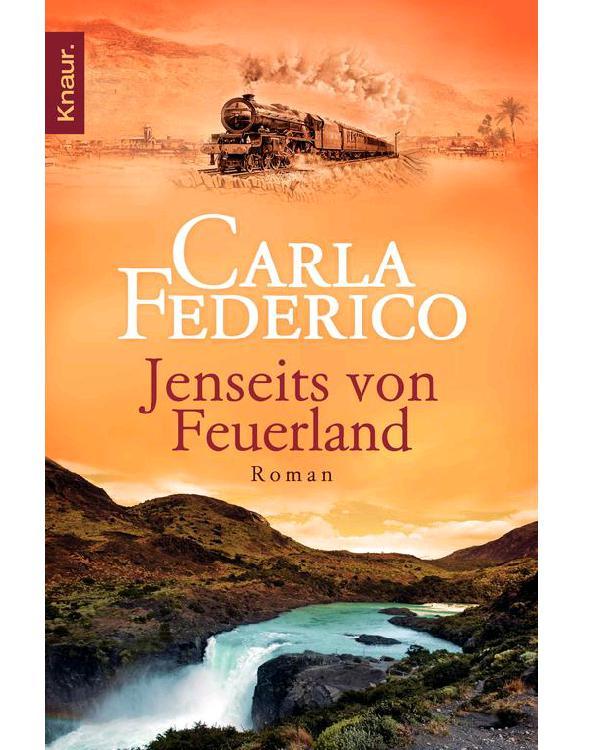

Jenseits von Feuerland: Roman

galten bei seinem Volk als etwas ganz Besonderes. Wenn alte Menschen starben, war dies etwas Selbstverständliches. Wenn es Junge traf, war die Trauer ungleich größer. Aber am schrecklichsten war der Tod von Kindern.

»Was soll ich nur tun?«, stammelte Rita. »Was soll ich nur tun?«

Maril betrachtete sie nachdenklich. »Du musst hören, was Aurelia dir zu sagen hat.«

»Was sie mir zu sagen hat? Aber sie kann nicht mit mir reden!«

Plötzlich trat er ein wenig dichter heran. Sie konnte die Wärme seines riesenhaften Leibs spüren. »Vielleicht in deinen Träumen«, murmelte er. »Unsere Träume erzählen mehr als die der Weißen.«

Rita zuckte zusammen – nicht nur wegen dieser Aufforderung, sondern weil er in der Sprache der Mapuche, dem Mapudungun, zu ihr gesprochen hatte. Viele seines Volks beherrschten sie, denn sie hatten lange mit den Stämmen der Kordilleren Handel getrieben, und Maril nutzte sie ihr gegenüber nicht zum ersten Mal. Doch bis jetzt hatte sie es immer abgelehnt, darauf zu antworten, ja, hatte vorgegeben, ihn gar nicht zu verstehen. Heute war es anders.

»Ich habe mein Volk so oft verraten«, brach es aus ihr hervor. »Warum soll es mir jetzt helfen?«

»Du hast es nicht verraten, du hast nur zu überleben versucht. Aber jetzt geht es nicht um dein Leben, sondern um das deines Kindes.«

Wortlos drehte sich Rita um. Sie war sich nicht sicher, was sie von seinem Vorschlag zu halten hatte, aber mittlerweile war sie so verzweifelt, dass sie jeden Ratschlag befolgt hätte, und wäre er noch so aberwitzig, um Aurelia zurückzubekommen.

In den letzten Wochen hatte sie nie geträumt, was allerdings daran lag, dass sie auch fast nie geschlafen hatte. Der Schlaf war ein Feind, der sie von der Suche nach Aurelia abhielt und gegen den sie sich so verbittert wie möglich wehren musste. Nun ging sie in ihr Zimmer und schloss die Tür. Wenn überhaupt, hatte sie in den letzten Wochen bei Ana geschlafen, damit sie den Anblick von Aurelias leerem Bett nicht ertragen musste. Nichts hatte sie daran geändert, das Laken lag genauso wie an dem Tag, da sie entführt worden war. Rita trat auf das leere Bett zu, strich über das Laken, legte sich schließlich mitsamt ihrer Kleidung darauf.

»Aurelia«, murmelte sie, »sag mir, wo du bist … hörst du mich? Du musst es mir sagen.«

Sie formte die Worte in der Sprache der Mapuche. Ganz leicht kamen sie ihr über die Lippen, ohne Zögern, ohne Nachdenken. Tränen quollen aus ihren Augen, nicht nur wegen Aurelia, sondern wegen der Erinnerungen, die die rauhen Worte in ihr beschworen. Sie schloss die Augen und sah ihren Vater Quidel – nicht blutüberströmt wie zuletzt, sondern als jungen Mann, der sie auf dem Rücken getragen hatte. Ihre Hände fuhren durch sein glattes schwarzes Haar.

»Trag mich zu ihr, Vater! Trag mich zu Aurelia!«, rief sie ihm zu.

Ihr Körper schien leicht wie eine Feder. Es bereitete Quidel keine Anstrengung, sie zu tragen. Leichtfüßig schritt er durch die satten, grünen Wälder, die es hier nicht gab.

»Führ mich zu ihr!«, forderte sie wieder.

Die Tränen strömten über ihre Wangen, sie waren das Einzige, was sie spürte, ansonsten schien sie zu schweben. Schlief sie schon oder war sie noch wach?

Plötzlich war ihr Vater fort. Sie hatte nicht bemerkt, dass er sie auf den Boden abgesetzt hatte. Sie spürte warme, trockene Erde unter ihren nackten Füßen, als sie auf ein Zelt zulief – das Zelt ihrer Großmutter. Die alte Frau saß in der Sonne, den Webstuhl vor ihren Knien.

»Großmutter!«, rief Rita. »Großmutter! Wo ist mein Mädchen?«

Die alte Frau blickte hoch. Ihr pechschwarzes Haar war von weißen Strähnen durchzogen, ihre Haut so gefurcht wie die Rinde, und sie roch so gut – nach Erde und Sonne und frischer Lamamilch.

»Wo ist sie? Wo ist mein Mädchen?«

Die Großmutter sagte nichts, deutete nur auf ihren Webstuhl, und Rita trat näher, blickte darauf. Sie sah keinen Stoff, kein Muster. Es schien vielmehr, als würde das Bild vor ihren Augen Sprünge bekommen, und durch diese Sprünge quoll ein anderes: das Bild von einem flachen Land, nicht grün und bewaldet, sondern karg und braun. Kleinere Hochflächen aus Basaltstein hoben sich aus der Ebene, ihre Steilhänge waren schroff. Flüsschen gruben sich dazwischen ihre Bahn – manche zu einem dünnen Rinnsal verkommen, andere ganz vertrocknet. Rita starrte nicht länger nur auf das Bild. Sie lief und lief und lief, an den Flüssen, an den Hügeln

Weitere Kostenlose Bücher