![John Wells Bd. 3 - Stille des Todes]()

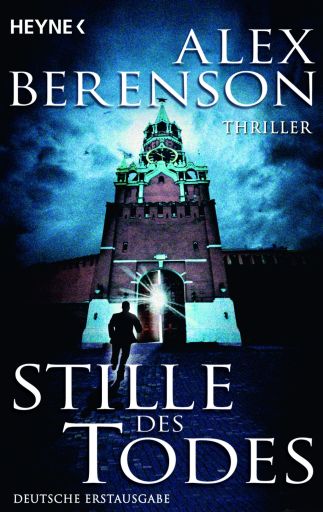

John Wells Bd. 3 - Stille des Todes

vor sechs Wochen. Vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzend, humpelte sie ins Zimmer und schob eine Akte beiseite, die als »Top Secret / Sensible Informationen« gekennzeichnet war, um sich auf die Couch zu setzen. Sie hielt die Akte in die Höhe.

»Ellis! Das gehört doch weggeschlossen.«

»Hör bloß auf. Das ist ein Bericht über ein Raketenabwehrsystem, an dem die Juden basteln.« Shafer, selbst Jude, bezeichnete Israel hartnäckig als »die Juden«.

»Und?«

»Das Ganze war vor drei Wochen in der Times zu lesen,

und zwei Wochen davor auf Debka.« Das war eine Website, die sich mit israelischen und arabischen Militärangelegenheiten befasste. »Ich finde, wir wären besser dran, wenn wir nicht jeden Dreck, den wir von uns geben, als Top Secret einstuften. Du siehst übrigens toll aus, Jennifer. Na, nicht wirklich. Ehrlich gesagt, ziemlich beschissen. Vermutlich wird dir bei jeder falschen Bewegung schlecht vor Schmerz, aber ich freue mich, dich zu sehen. Und wie.«

»Du bist ein Ausbund an Charme, Ellis.«

»Tut mir leid.« Shafer lächelte schuldbewusst wie ein Fünfjähriger, der mit einer Handvoll geklauter Kekse erwischt wird. Das Gesicht hatte sie mehr als einmal gesehen.

»Hast du mich kommen lassen, um mich aufzumuntern?«

»Ich brauche deinen Verstand.«

Exley bekam eine Ahnung davon, wie sich Wells fühlen musste. Ich will aussteigen, aber sie holen mich immer wieder zurück. Bereits vor der Schießerei hatte sie versucht, diesem Irrsinnsjob zu entkommen und Wells mit sich zu nehmen. Es musste ja nicht unbedingt ein kompletter Ausstieg sein. Vielleicht konnten sie ein paar Jahre lang auf der »Farm«, dem Ausbildungszentrum der CIA, clevere junge Leute unterrichten - die nächste Generation, die die Welt für Demokratie und Kapitalismus retten sollte. Wenn auch nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.

Dann hatte Kowalski zugeschlagen, und Wells hatte unter Beweis gestellt, was sie im Grunde immer gewusst hatte: dass er nicht zu zähmen war, so sehr sie sich auch bemühte. Sie hatte ihn angefleht zu warten, aber er war mit gefletschten Zähnen instinktiv zum Gegenangriff

übergegangen wie ein Pitbull, der in den Ring geworfen wird. Vielleicht vertraute er so blind auf seine Fähigkeit, auch die schlimmsten Situationen zu überstehen, dass er die Gefahr gar nicht mehr sah, der er sich aussetzte. Oder vielleicht war ihm schlicht egal, ob er lebte oder starb.

Aber ihr war es nicht egal. Wenn nicht ihretwegen, dann um ihrer Kinder willen. Als sie die beiden am Tag nach dem Anschlag im George Washington Hospital gesehen hatte, hatte sie nicht aufhören können zu weinen. Zum zweiten Mal in zwei Jahren hatten sie an ihrem Krankenhausbett gestanden, ihre Hand gehalten und ihr gesagt, wie lieb sie sie hatten und dass alles wieder in Ordnung kommen würde. Als wären die Kinder für sie verantwortlich und nicht umgekehrt. Sie wusste nicht, ob Gott, das Schicksal oder reines Glück sie bisher am Leben erhalten hatte. Aber sie konnte sich nicht vorstellen, ihre Kinder nie wiederzusehen. Damals hatte sie sich geschworen aufzuhören.

Doch das bedeutete, Wells für immer aufzugeben, und das konnte sie sich auch nicht vorstellen. Um sich von ihrer aussichtslosen Lage abzulenken, hatte sie sich in ihre Reha gestürzt. Wenn das Pflegepersonal mit ihr das Gehen üben wollte, ging sie, bis die brennenden Schmerzen in Beinen und Wirbelsäule unerträglich wurden und sie sich hinlegen musste. Wenn sie fünfzig Beinübungen machen sollte, machte sie hundert. Immer wieder wurde ihr erklärt, wie wenig hilfreich das war, aber der Schmerz hinderte sie daran, über Wells nachzudenken.

An diesem Morgen hatte Shafer angerufen und sie gebeten, ins Büro zu kommen. Sein Ton war so beiläufig gewesen, als hätte er ihr eine Karte für ein Baseballspiel angeboten. Trotzdem hatte sie gezögert. Aber dann war

ihre Neugier stärker gewesen. Sie hatte sich gefragt, wie es sein würde, wieder da zu sein. Als sie mit ihren Leibwächtern an den Barrieren vor der Haupteinfahrt nach Langley vorbeirollte, die Sprengstoff-Lkws abhalten sollten, überkam sie ein merkwürdiges Gefühl der Nostalgie. Es war wie der erste Besuch an einer Uni nach dem Abschluss. Sie liebte diesen Ort, sie verstand, wie die Leute tickten, und wollte zu ihnen gehören. Trotzdem fühlte sie sich fremd.

Jetzt, in Shafers Büro, war das anders. Hier war sie wieder Teil des Ganzen. Shafer war ihr Fels in der Brandung. In all den Jahren, in denen sie sich

Weitere Kostenlose Bücher