![Katzenkrieg]()

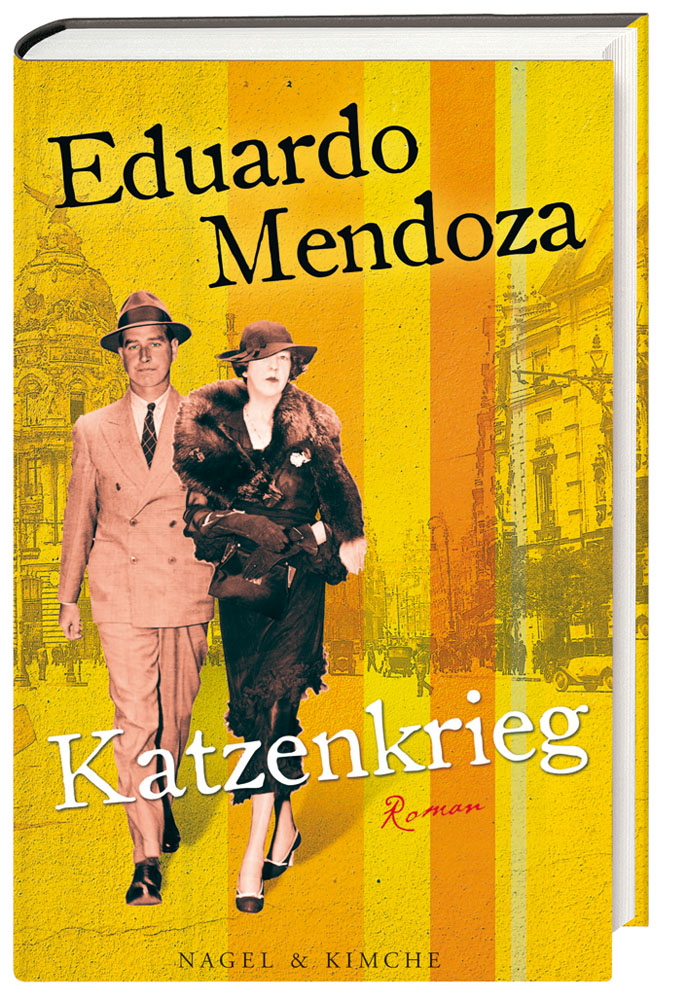

Katzenkrieg

und rechnet mit uns.»

«Ach was!», sagte José Antonio. «Weder Franco noch Mola werden Sanjurjo aus Portugal holen, um ihm den Kommandostab zu übergeben. Den will jeder für sich. Das ist ein Hundekampf. Wenn sie sich schließlich einigen, wird es zu spät sein.»

Die Junta Política war geteilt, und die wenig überraschenden Enthüllungen, die Pater Rodrigo direkt aus dem Palais in der Castellana mitbrachte, vertieften die Differenzen noch. Die Gemäßigten fanden, man müsse sich unbedingt den Militärs anschließen, obwohl das gleichbedeutend war, wie der Falange in der Bewegung eine zudienende Rolle zu geben. Die Impulsiveren waren dafür, die Initiative zu ergreifen. Einige Besonnenere fanden sowohl die eine wie die andere Entscheidung unnütz – wer auch immer den ersten Schritt täte, mit dem Eingreifen der Armee bliebe nicht nur die Befehlsgewalt bei den Generalen, sondern über kurz oder lang wären auch die Falange, ihr Gedankengut, ihr Geist und ihr Programm zersetzt. Unter den Letzteren gab es auch solche, die am Rande der Ereignisse bleiben und auf eine eindeutigere Chance warten wollten. Dass es zu einem Aufstand gegen die Volksfrontregierung kam und die Falange dabei die Hände in den Schoß legte, war eine seltsame, fast obszöne Vorstellung; nicht einmal die Anhänger dieser Strategie selbst wagten sie offen vorzuschlagen, wohl wissend, dass sie als Feigheit und Unentschlossenheit ausgelegt würde. Nur ganz selten hatte jemand durch die Blume die Variante der Neutralität angedeutet.

José Antonio Primo de Rivera war hin- und hergerissen. Als Landeschef einer autoritären Partei musste er sich mit niemandem absprechen und niemandem über seine Entscheidung Rechenschaft ablegen, aber im Grunde war er kein politischer Führer, sondern ein Intellektueller, ein Jurist, dazu ausgebildet, die Dinge von allen Seiten zu betrachten. Sein Fanatismus war rhetorisch. Da er die Generale seit seiner Kindheit kannte, wusste er nur zu gut, dass sie mit ihrem pompös-patriotischen Diskurs bloß der ausführende Arm der Großgrundbesitzer, der Finanzbourgeoisie und der Aristokratie waren. Viele Militärs, selbst hochrangige, bewunderten den jugendlichen Elan der Falange, doch das war nichts anderes als ein schaler Nachgeschmack der Sehnsucht nach dem, was sie einmal gewesen waren oder gern gewesen wären, bevor sie im Morast der Dienstgrade, der Schäbigkeit, der Verweichlichung und der kleinen Rivalitäten hängengeblieben waren. Mit wenigen Ausnahmen waren die Putschgenerale mittelmäßig, aufgeblasen und letzten Endes genauso korrupt wie die Regierung, die sie stürzen wollten. Welchen Ausweg gab es aus diesem Dilemma?, fragte er sich. Ein Jahr zuvor hatte er einen Plan erarbeitet, der die Kräfteverteilung geändert hätte. Indem er einen allenthalben unwillkommenen Regierungswechsel nutzte, hatte sich José Antonio einen Marsch auf Madrid ausgedacht, wie ihn Mussolini am 28. Oktober 1922 durchgeführt hatte. Der Einmarsch der faschistischen Truppen in Rom in gedrängter Formation, mit schwarzen Hemden, den herrschaftlichen Feldzeichen und wehenden Fahnen, das hatte ihn sehr beeindruckt, als er es mit neunzehn in einer Filmreportage gesehen hatte. Damals klatschte das Volk seinem neuen Führer Beifall, der König und die Kirche anerkannten ihn als solchen, und der vorher so verächtlichen italienischen Armee blieb nichts anderes übrig, als sich unterzuordnen. Mussolini hatte wie Hitler im Ersten Weltkrieg gekämpft, aber keiner der beiden hatte eine Soldatenlaufbahn vorzuweisen, und dennoch stand, im Unterschied zur uralten diktatorischen Tradition Spaniens, in den beiden totalitären Staaten par excellence die Armee den Zivilisten und ihrem Lehrgebäude zu Diensten und nicht umgekehrt. Mit dieser Absicht hatte José Antonio 1935, als sich bereits die Bedrohung durch die Volksfront abzeichnete, von Toledo aus einen Marsch auf Madrid geplant, mit einigen tausend Falangisten und den Kadetten der Militärakademie Alcázar. Auf dem Weg würde sich ihnen eine große Masse zugesellen, und man durfte auch mit dem Anschluss der Guardia Civil rechnen. Aber der Plan wurde, da im letzten Augenblick von einigen Militärs torpediert, nicht ausgeführt. José Antonio Primo de Rivera kannte ihre Namen, insbesondere den des Mannes, der als Generalstabschef das letzte Wort gehabt hatte: Francisco Franco.

«Ich will euch sagen, wie wir vorgehen», sagte er schließlich. «Ich werde den Militärs ein Ultimatum stellen.

Weitere Kostenlose Bücher