![Kein Schlaf für Commissario Luciani]()

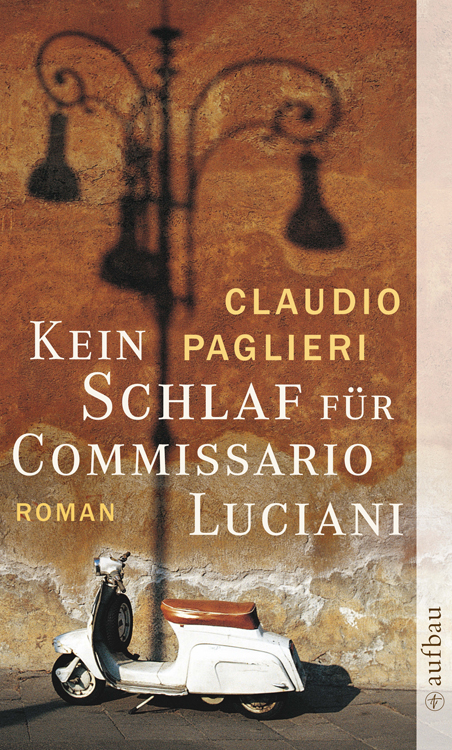

Kein Schlaf für Commissario Luciani

alleingelassen.

Für eine Tausendstelsekunde dachte er, dass nicht er daran schuld war, und eine Sekunde danach, dass er die Nachricht auch viel später hätte abhören können. Er spürte die übermächtige Versuchung, sie zu ignorieren, einfach so zu tun, als hätte er sie nicht bekommen, womöglich bis zum nächsten Tag.

Aber während er das dachte, war er schon auf der Treppe, und drei Minuten später saß er im Taxi Richtung Krankenhaus.

»Jetzt ist es also soweit. Es ist vorbei«, dachte Marco Luciani, der auf einer Art Foltersitz im Korridor saß, in der Hand einen Espresso aus dem Automaten, der unversehens kalt geworden war. Seine Mutter trat aus dem Zimmer, in dem sein Vater, von Schmerzmitteln betäubt, im Tiefschlaf lag. Er war zu Hause ohnmächtig geworden, nach einem Anfall heftiger Kopfschmerzen. Zum Glück war rasch der Krankenwagen eingetroffen, die Sanitäter waren mit seinem Fall vertraut, hatten Sauerstoff dabei |254| und konnten ihn umgehend wiederbeleben. Im San-Martino-Krankenhaus wurde er von seinem Arzt untersucht und, soweit möglich, beruhigt, dann sorgte man dafür, dass er ein paar Stunden schlief.

Marco Luciani wollte seiner Mutter den Sitzplatz überlassen, doch sie lächelte, lehnte ab und sagte: »Gehen wir ein Stück, gehen wir bis ans Ende des Korridors.« Er reichte ihr den Arm, und sie lehnte sich ganz leicht dagegen. Sie hatte sich beruhigt, ihre Augen waren trocken, ihr Rücken gerade.

»Ich will dir die Wahrheit sagen, ich wusste, dass es früher oder später passieren würde. Ich fürchtete nur, dass ich in dem Moment nicht da sein würde, um ihm zu helfen, oder dass wir es nicht rechtzeitig ins Krankenhaus schaffen würden. Soweit das noch …« Sie schwieg einen Moment und fuhr dann fort: »Jedenfalls ist er jetzt in guten Händen, das Wichtigste ist, dass er keine Schmerzen mehr spürt, ihn leiden zu sehen ist das Schlimmste, ihn leiden zu sehen und nichts dagegen unternehmen zu können. Es gab schlimme Momente, in denen er vor Wut raste, in denen ich ihn nicht wiedererkannte. Der Schmerz kann einen Menschen vollständig verändern.«

Der Kommissar wollte nichts weiter davon wissen. »Was sagen denn die Ärzte?«

»Sie haben mir geraten, ihn ins Hospiz zu bringen. Ihn hier zu behalten hat keinen Sinn, dort könnte man ihn besser versorgen, es ist ein schöneres Ambiente als im Krankenhaus, Küche und Pflegepersonal sind auf so etwas spezialisiert. Es ist eine Einrichtung, die ganz auf das Ende ausgerichtet ist, die Angehörigen können dabei sein, haben ihr eigenes Zimmer.«

»Er würde vielleicht lieber nach Hause zurück.«

Die Mutter seufzte. »Vielleicht. Aber das ist nicht so einfach. Wir bräuchten rund um die Uhr einen Pflegedienst, |255| mindestens zwei Krankenschwestern, die mir helfen. Und abgesehen von den Kosten weißt du nie, wen du dir da ins Haus holst.«

Marco Luciani wollte einwenden, dass Geld für sie kein Problem darstellte. Die Vorstellung, dass sein Vater in einer Einrichtung für Patienten im Endstadium sterben sollte, dass er so ein Haus betreten würde in der Gewissheit, es nie wieder lebend zu verlassen … die Vorstellung, dass er seine letzten Tage unter Leuten verbrächte, die dort nur auf ihren Tod warteten, dass er diese immer vor Augen hätte, und auch sie ihn sehen würden … Zu wissen, dass man sterben musste, war grausam genug, aber auch schon die Umstände und den Ort zu kennen, wenn auch vielleicht nicht den genauen Zeitpunkt, war ein absolut unerträglicher Gedanke.

Er wollte seiner Mutter all diese Einwände vortragen, aber als er sie mit verschränkten Armen am Fenster stehen sah, wie sie mit leerem Blick nach draußen starrte, wusste er, dass es genauso grausam wäre, ihn zum Sterben nach Hause, in sein Schlafzimmer, zu bringen; denn in diesem Haus und in diesem Bett würde sie weiterleben müssen. Dazu sind Krankenhäuser da, dachte er, um die Leute zu kurieren, aber manchmal eben auch, um sie sterben zu lassen, im Grunde sind es immer noch Lazarette, in die man die Moribunden bringt, damit sie mit ihrem Tod weder die Angehörigen noch ihre eigenen vier Wände infizieren.

Und im Grunde ist mein Vater schon gestorben, dachte er, er ist in dem Moment gestorben, als man ihm sagte, dass es geschehen würde. Der Rest ist nur eine grausame Warterei, unerträglich für ihn und die anderen, nützlich vielleicht nur, um sich auf das Ereignis vorzubereiten, vorausgesetzt, dass man sich auf den Tod überhaupt vorbereiten

Weitere Kostenlose Bücher