![Le Maréchal Jourdan]()

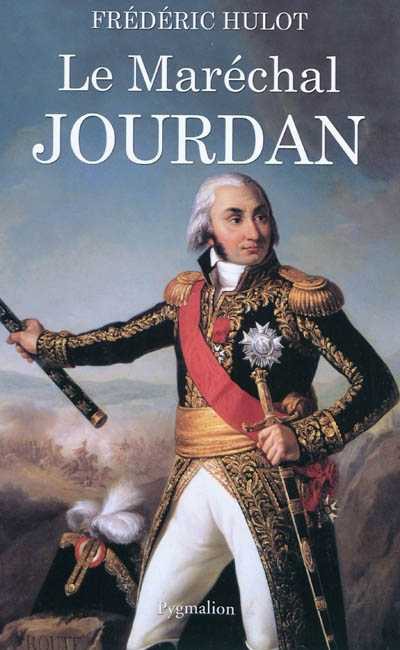

Le Maréchal Jourdan

Guerre que l’on

attendait en haut lieu qu’il prît l’offensive avec, comme objectif,

la vallée du Danube, se pencha sur le problème en compagnie d’Ernouf. Après

avoir étudié la situation et pris connaissance des dispositions de l’adversaire qui

alignait quatre-vingt-dix mille hommes étalés, il est vrai, entre Ulm, Ingolstadt et Mannheim,

Jourdan fit connaître à Schérer, son ancien adjotit à présent ministre de la Guerre, ses

exigences. Il avait besoin, estimait-il, pour mener à bien son offensive,

de quarante-trois demi-brigades d’infanterie, quarante régiments de cavalerie et

cent cinquante à deux cents pièces d’artillerie, plus un équipage de ponts complet,

soit un minimum de soixante-dix mille hommes. Tout en se montrant quelque peu

évasif, Schérer ne fut pas avare en promesses.

Il partit après avoir pris congé de ses collègues et entendu son éloge prononcé par Lucien

Bonaparte : « Nous perdons un collègue estimable ; notre

premier sentiment est le regret, mais bientôt à ce regret succède un sentiment sublime.

C’est pour le camp que Jourdan quitte la tribune… Eh bien,

qu’il parte, entouré de l’estime de ses collègues et suivi de la

confiance de la République… »

Jourdan quitta Paris dans la seconde quinzaine d’octobre et

arriva le 31 au quartier général à Mayence. Là, il eut l’amère surprise de découvrir

que l’armée ne comptait que trente mille fantassins, dix mille cavaliers et cinq

mille artilleurs servant cent soixante-sept pièces. Mais, par manque d’attelages, il

ne pouvait en déplacer plus de cent vingt à cent trente. Aussi ne faut-il pas

s’étonner qu’Ernouf, qui avait précédé son patron au quartier général,

lui ait conseillé de démissionner et de refuser de prendre le commandement de

l’armée dans de telles conditions. Il est possible et même probable que Jourdan ait

été sensible aux arguments de son adjotit ; mais il lui semblait difficile de

renoncer aux avantages de sa nouvelle position, sans compter qu’il pensait bien

pouvoir gagner les batailles qu’il lui faudrait livrer. D’ailleurs, il

ignorait encore que la situation était bien plus grave que ne la décrivait Ernouf. En effet, à

cent soixante-dix mille Français, les Autrichiens pouvaient opposer deux cent vingt-cinq mille

hommes qu’allaient bientôt renforcer soixante mille Russes, tous bien mieux équipés

que les armées du Directoire.

Schérer, pour le rassurer, car dans sa correspondance Jourdan commençait à faire montre de

pessimisme, lui précisa qu’il serait épaulé sur sa gauche par l’armée du

Rhin et sur sa droite par celle d’Helvétie, commandées respectivement par Bernadotte

et Masséna. Mais il ignorait que les effectifs de la première étaient squelettiques. Et puis,

restait en suspens le fait de savoir lequel des trois généraux commanderait aux deux autres en

cas de besoin. Voulant ménager la susceptibilité de chacun, le Directoire adopta cette formule

vague : « Pour les grands mouvements et opérations de

guerre », Bernadotte et Masséna seraient subordonnés à Jourdan. Il ignorait que, par

un geste plein d’élégance, Bernadotte avait fait savoir à son ami que, de lui-même,

il se mettait sous ses ordres mais que son armée comptait moins de dix mille combattants. Grâce

à son service de renseignements qui fonctionnait bien, Jourdan apprit très rapidement

qu’en face de lui, il aurait une armée de soixante-dix mille Autrichiens, commandée

par son vieil adversaire, l’archiduc Charles. Dans de telles conditions, une

offensive lui semblait exclue et il pensait qu’il s’en tirerait bien

s’il parvenait à contenir son adversaire. Mais le Directoire, dont les membres

étaient fort ignorants de la science militaire, avait des vues bien différentes et parfaitement

illusoires. Il était persuadé qu’en prenant l’offensive, ses armées ne

pourraient qu’être victorieuses !

Dans les deux camps, on désirait la guerre. En France, pour consolider les occupations

arbitraires du Directoire et leur donner une assise légale ; en Autriche, pour

venger l’humiliation de Campoformio et récupérer les provinces italiennes perdues

par ce même traité.

VI

UNE ANNÉE CRUCIALE

(1799)

Suivant le plan initial du conseil aulique qui considérait toujours le théâtre

d’opérations allemand comme

Weitere Kostenlose Bücher