![Le Pacte des assassins]()

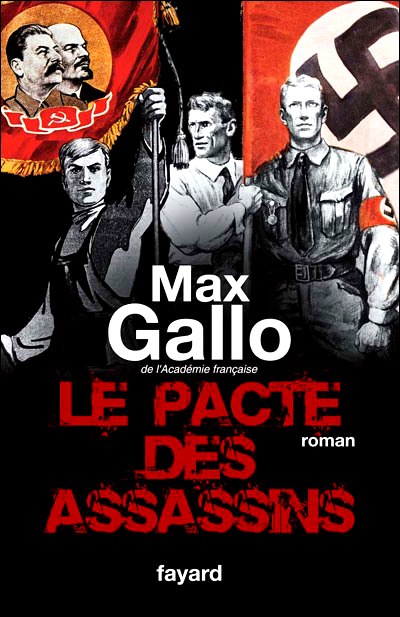

Le Pacte des assassins

ses poings contre

ses paupières, il les enfonce jusqu’à ce que la douleur soit trop forte, qu’il

ait l’impression qu’il va faire éclater ses yeux.

Il pose son front sur ses paumes, reste longtemps

ainsi. Il ne voudrait parler que de l’enfance de son fils, raconter comme ils

se rendaient ensemble aux manifestations, comme il soulevait Henri, le prenant

sous les aisselles, afin qu’il pût voir la tribune et cette foule qui vibrait

et ondulait comme l’océan.

C’est en 1930, en

1934.

Henri, en février de cette année-là, a

quatorze ans et il s’est mêlé aux cortèges. Il a été emporté par les émeutes, piétiné

par les charges de police.

François Ripert a alors commencé à avoir peur.

Il a demandé à Isabelle de prendre soin de son frère, de le raisonner : lui,

n’avait plus le temps, les responsabilités s’accumulaient, les audiences au

cours desquelles il défendait les manifestants se multipliaient.

Chaque fois qu’il le pouvait, il s’efforçait

de dialoguer avec Henri, mais son fils l’interrompait avec un sourire :

« Nous sommes d’accord sur tout, papa. »

Il arrivait souvent

à François Ripert de penser que son fils était comme la réalisation d’un rêve

secret qu’il avait toujours porté.

L’adolescent était beau : cheveux bouclés

sur un front vaste, regard joyeux, traits réguliers. Le visage de sa mère, morte

alors qu’il avait trois ans.

Chacun des gestes de Henri, chacune de ses

phrases révélaient la vivacité, la générosité, l’intelligence. Premier prix au

concours général de philosophie, licence, diplôme sur « la religion chez

Marx », mention très bien. Et comme si Henri avait le don de vivre

plusieurs vies, il donnait des cours de marxisme à l’Université Nouvelle créée

pour le peuple en 1936, il distribuait des tracts, vendait L’Humanité , faisait

le coup de poing contre les Jeunesses patriotes, rue Soufflot, devant la

faculté de droit.

Il rentrait au milieu de la nuit et écrivait.

Mais, parfois, ce

rêve qui comblait François Ripert de fierté et de joie devenait tout à coup

cauchemar.

François Ripert s’affolait.

Trop parfait, ce fils, trop exposé, trop

généreux.

Henri avait voulu s’engager à seize ans dans

les Brigades internationales afin de combattre le fascisme les armes à la main.

Trop jeune pour l’Espagne.

Mais François Ripert savait qu’il ne pourrait

plus le retenir, que Henri lui avait échappé. Et l’inquiétude, l’effroi le

paralysaient.

Il s’accusait de n’avoir pas mis en garde son

fils contre les dangers. Il l’eût voulu prudent, il l’aurait même, en ces

instants-là, souhaité indifférent à la politique, à la philosophie, insensible

aux injustices.

Il lui semblait avoir déposé son fils sur l’autel

du sacrifice. Il craignait qu’« ON » ne retînt pas la main tenant le

coutelas. Car « ON » n’était pas le dieu compréhensif, compassionnel,

mais l’Histoire impitoyable qui frappait sans se soucier de la peine des hommes.

De ce qu’était ce fils, pour François Ripert.

Quand la guerre vint, l’angoisse se fit si

forte que le seul moyen que François Ripert eût de la contenir fut de s’enfoncer

dans l’action, de prendre des risques, d’accepter toutes les tâches, comme s’il

avait pu ainsi attirer sur lui le malheur, et de cette manière en protéger son

fils.

C’est François

Ripert lui-même qui, dans ses « aveux », analyse avec lucidité son

comportement, ses relations avec son fils :

« À compter du

mois de mai 1940, je n’ai plus qu’entrevu Henri, écrit-il.

Nous nous embrassions longuement, agrippés l’un

à l’autre, nos doigts se crispant sur nos épaules.

Nous ne parlions pas.

C’est par Isabelle que j’ai appris que Henri

préparait l’agrégation de philosophie, mais elle ne savait rien d’autre de sa

vie. Et moi, quand je le voyais, l’espace de quelques minutes, je n’osais l’interroger.

Nous appliquions l’un et l’autre la règle du “cloisonnement”.

Comment d’ailleurs aurai-je pu lui avouer que j’avais préparé avec Alfred

Berger une rencontre entre une délégation communiste et les autorités

allemandes d’occupation ?

« Je n’avais eu

nul besoin des confidences de Henri pour savoir que mon fils n’avait qu’une

seule obsession : combattre les nazis, les chasser hors de France, qu’il

avait toujours en tête le mot d’ordre tant de fois répété : “Le fascisme

ne passera

Weitere Kostenlose Bücher