![Les voyages interdits]()

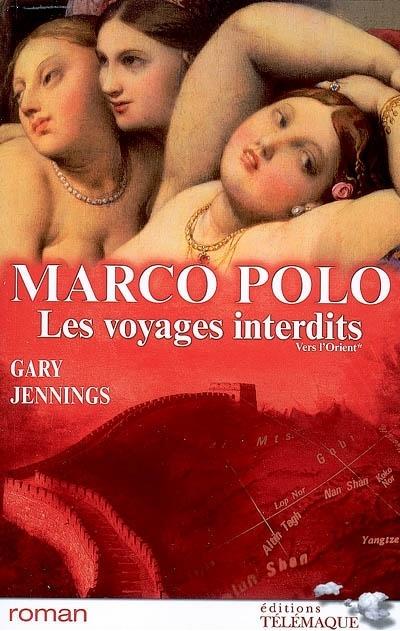

Les voyages interdits

qu’on y servait avaient au moins l’avantage d’offrir une

certaine variété. Plus loin vers l’est, les caravansérails ne furent bientôt

plus régis que par des Arabes qui signalaient leur auberge du panneau :

« Ici, l’on pratique la vraie et la pure religion. » Si la propreté

et la tenue y étaient meilleures, les plats proposés étaient quant à eux d’une

désespérante monotonie : du mouton, du riz, un pain ayant à peu près la

taille, la forme, la texture et le goût d’un siège de chaise en osier, le tout

arrosé de sharbats fadasses, tièdes et outrageusement coupés d’eau.

À quelques jours de Suvediye, nous atteignîmes au bord

du fleuve la ville d’Antakya. Lorsque vous voyagez ainsi par voie terrestre,

toute agglomération pointant sur l’horizon est regardée avec bienveillance. De

loin, on a tendance à la considérer comme belle. Hélas, cette impression

trompeuse s’estompe à mesure que l’on s’en approche.

Antakya n’était en réalité, comme toutes les autres

villes de cette région, qu’un affreux ramassis de taudis aussi sales

qu’ennuyeux, infesté de son essaim de mendiants. Mais elle avait au moins le

titre de gloire d’avoir donné son nom à la terre d’Antioche qui l’entoure,

telle qu’elle est nommée dans la Bible. Plus tard, lorsqu’elle fit partie de

l’empire d’Alexandre, cette terre fut appelée Syrie. Au moment où nous la

traversâmes, elle ne formait plus qu’une annexe du royaume de Jérusalem, tout

au moins de ce qu’il en restait, puisqu’elle est retombée depuis sous la férule

de ces Sarrasins que sont les Mamelouks. Je fis néanmoins mon possible pour

envisager cette ville et la région qui l’environnait avec l’œil d’Alexandre,

tout gonflé de fierté que j’étais de fouler à mon tour les terres qu’avait

arpentées, naguère, le glorieux conquérant.

Là, à Antakya, la rivière Oronte s’oriente vers le

sud. Aussi quittâmes-nous son tracé pour continuer à l’est en direction d’une

autre cité qui, pour être plus vaste, n’en était pas moins désolée : celle

de Haleb, ou Alep, comme l’orthographient les Occidentaux. Nous y passâmes la nuit

dans un caravansérail où le tenancier nous conseilla d’échanger nos vêtements

vénitiens contre le costume léger des Arabes bien mieux adapté aux conditions

de notre voyage. En quittant Alep, nous arborions désormais la parfaite

panoplie du caravanier levantin, du keffieh ceignant la tête aux amples

draperies couvrant les jambes. Il faut reconnaître que ce vêtement est

incomparablement plus pratique pour voyager à cheval que la tunique et les

chausses vénitiennes, plus moulantes. Et, au moins de loin, nous ressemblions

vraiment à trois de ces nomades arabes qui s’appellent eux-mêmes les arpenteurs

du vide, ou bedawin.

La plupart des caravansérails de la région étant tenus

par des Arabes, j’assimilai bien sûr un grand nombre de mots de leur langue.

Mais ces commerçants pratiquaient aussi le langage universel de l’Asie, le

farsi, et nous nous rapprochions chaque jour de la Perse dont c’est l’idiome

originel. Aussi, dans le but de m’initier plus rapidement à cette langue, mon

père et mon oncle s’efforcèrent dès lors de communiquer dans ce qu’ils

connaissaient de farsi, au lieu de notre dialecte vénitien ou du sabir

français. Et pour le coup, j’appris. Je trouvai même le farsi beaucoup moins

compliqué que bien des langues auxquelles j’ai dû me confronter par la suite.

Il faut croire en outre que les jeunes gens ont plus de facilité dans

l’acquisition que leurs aînés, car je ne fus pas long à maîtriser le farsi bien

mieux que mon oncle et mon père n’avaient réussi à le faire.

Un peu à l’est d’Alep, nous atteignîmes le fleuve

suivant, le Furat, plus connu sous le nom d’Euphrate, que la Genèse mentionne

comme l’un des quatre cours d’eau arrosant le jardin d’Eden. Loin de moi l’idée

de vouloir contredire la Bible, mais sur toute la longueur de ce fleuve je ne

vis pas grand-chose qui puisse mériter le nom de jardin. À l’endroit où nous le

rejoignîmes pour en suivre le cours en direction du sud-est, ses eaux,

contrairement à celles de l’Oronte, ne coulaient pas dans une vallée riante.

Elles se contentaient d’errer de façon vagabonde au milieu d’une contrée sans

relief, une immense prairie herbeuse qui servait de pâture aux troupeaux de

chèvres et de moutons. Si l’élevage

Weitere Kostenlose Bücher