![Les voyages interdits]()

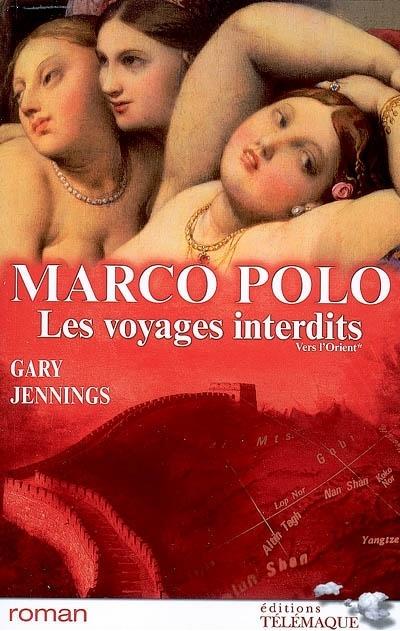

Les voyages interdits

ne fus guère impressionné par Acre (Akko, comme l’appelaient ses habitants). La ville, aussi sale que le port,

n’offrait à voir que de sordides bâtiments, et ses avenues les plus larges

étaient plus étroites que les plus modestes venelles de Venise. Les rares zones

un tant soit peu ouvertes empestaient l’urine, et les parties closes des murs

étaient plus méphitiques encore, car ce n’étaient qu’égouts à ciel ouvert dans

lesquels des chiens décharnés disputaient les débris à des rats monstrueux qui

sortaient même en plein jour.

Plus encore que l’odeur de Saint-Jean d’Acre, c’est

son bruit qui vous accablait. Dans toutes les ruelles assez larges pour y

étaler une carpette, une multitude de vendeurs, accroupis épaule contre épaule

derrière leurs petits tas de marchandises de pacotille (foulards et rubans,

oranges racornies, figues blettes, coquillages de pèlerin, feuilles de

palmiers), hurlaient à pleins poumons afin d’être entendus de plus loin que les

autres. Mendiants, culs-de-jatte, aveugles ou lépreux geignaient, larmoyaient

et tentaient de vous agripper au passage. Des ânes, des chevaux et des chameaux [17] au pelage

miteux (les premiers que j’eusse jamais vus) nous bousculaient en chemin,

avançant d’un pas traînant parmi les ordures dans les rues étroites. Tous

avaient l’air épuisé et misérable sous le poids de leurs lourds fardeaux, mais

ils n’avaient d’autre choix que de se soumettre aux coups de bâton et aux

imprécations que leur vociféraient leurs maîtres. Des groupes d’hommes de

toutes nations, qui se tenaient debout, conversaient à tue-tête. Je suppose que

la majeure partie de leurs propos concernait des sujets aussi ordinaires que le

commerce, la guerre ou le temps, mais leurs échanges étaient si bruyants qu’on

aurait juré qu’ils étaient en train de se quereller rageusement.

Dès que nous pûmes emprunter une rue assez large pour

cheminer côte à côte, j’entrepris mon père au sujet d’une question qui me

tourmentait :

— Tu as bien dit que tu emportais des

marchandises à échanger au cours de ce voyage, n’est-ce pas ? Pourtant, je

n’ai rien vu charger de tel dans l’Anafesto, à Venise, et je ne vois

toujours rien de cette nature à l’heure actuelle. Est-il resté un chargement

dans le bateau que je n’aurais point vu ?

Il secoua négativement la tête.

— Prendre le risque de convoyer jusqu’ici de

telles denrées n’eût fait qu’éveiller la convoitise d’innombrables bandits et

voleurs.

Il souleva alors un petit paquet qu’il portait

lui-même, ayant refusé de le confier à aucun des porteurs.

— Au lieu de cela, nous transportons quelque

chose de léger et de fort discret, mais dont la valeur marchande est énorme.

— Du safran ! m’exclamai-je.

— Tout juste. Un peu sous forme de brique

pressée, un peu en poudre, tel que récolté. Et quelques semences du crocus qui

le produit.

Je partis d’un éclat de rire.

— Tu ne vas tout de même pas t’arrêter pour en

planter et attendre qu’un an s’écoule avant la récolte !

— Qui sait, si les circonstances

l’exigeaient ? Il faut parer toute éventualité, mon garçon. Aide-toi, et

le Ciel t’aidera. Nous ne serions pas les premiers voyageurs à pratiquer la

marche des trois haricots.

— Pardon ?

Mon oncle vint éclaircir ma lanterne.

— Le célèbre et redouté Gengis khan, le

grand-père de notre Kubilaï, conquit une bonne partie du monde en marchant de

cette façon lente. Ses armées et leurs familles eurent à traverser la

quasi-totalité de l’immense Asie, et ils étaient bien trop nombreux pour se

nourrir de pillages et de rapines. Non, pour subsister, ils avaient tout

simplement emporté avec eux des graines afin de les semer et des animaux

susceptibles d’être élevés. Dès qu’ils avaient épuisé les vivres dont ils

disposaient et progressé plus loin que ne pouvaient les rejoindre leurs convois

de ravitaillement, ils cessaient leur avancée et s’établissaient sur place. Ils

plantaient leurs grains et leurs haricots, prenaient soin d’élever leurs

chevaux et leur bétail, et attendaient de pouvoir en récolter le produit. Dès

qu’ils avaient réussi à se ravitailler et à se constituer des réserves

suffisantes, ils repartaient vers leur prochain objectif.

— J’ai ouï dire que, parfois, ils choisissaient

un de leurs hommes sur dix et le mangeaient.

— Fadaises ! tonna mon oncle.

Weitere Kostenlose Bücher