![Madame Butterflys Schatten]()

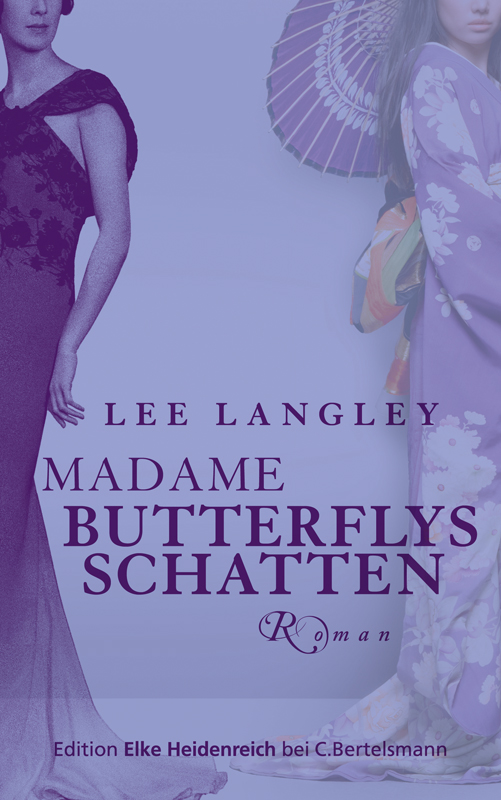

Madame Butterflys Schatten

Geschichte in der Zeitung. Berichte über Männer, die sich Kämpfe mit den Wachleuten von der Bahn lieferten und sich Zutritt zu den Güterwaggons erzwangen. Über andere, die sich die Gleise zu Fuß entlangschleppten. Woanders Laster, alte Klapperkisten, die ächzend dahinzockelten. Sie spürte ein Murmeln, ein Branden, eine Landnahme; die Obdachlosen hatten sich in Marsch gesetzt. Nicht alle wollten nach Washington, manche waren einfach unterwegs. Männer und Frauen, Kinder, die neben ihnen herstolperten, krabbelnde Ameisen, nach Osten, nach Norden, aus Reno, New Orleans, Kansas City. Solche Momente, solche Wanderungen gibt es immer wieder in der Geschichte. Im ganzen Land brodelt es: Einst waren es von Menschen geschobene Karren, von Ochsen und Maultieren gezogene Wagen. Auf nach Westen, die magischen Worte. Auf nach Westen. Aber das hier ist der Westen, und wenn sie immer so weitergehen, dann kommt nur noch das Wasser. Das nächste Land in Sicht: Japan.

Selbst hier sieht sie einzelne Männer, die sich auf dem Weg ins Nirgendwo an ihr vorbeischleppen. Bei dem kleinen Kramladen an der Ecke bleibt der eine oder andere stehen und kauft sich eine Büchse Sardinen und Salzcracker, hockt sich an den Straßenrand, um sie zu essen, schüttet sich mit zurückgelegtem Kopf den letzten Rest Fisch in den weit aufgesperrten Mund. Nach Einbruch der Dunkelheit werden die Vorüberziehenden hin und wieder von den Scheinwerfern eines vorbeifahrenden Autos erfasst, die Köpfe gesenkt, vom grellen Licht in Schattentheaterfiguren verwandelt, dann fahren die Autos weiter, und Männer und Schatten verschwinden wieder im Nichts der Dunkelheit.

Sie stellt sich diese trostlosen Seelen vor, die Dörfer und Städte verlassen; ein teilnahmsloser Strom, der sich von Staat zu Staat wälzt, diese und jene Stadt, diese und jene Straße erreicht, eine weitere Station auf der Reise. Wenigstens einige von ihnen haben ein Ziel: das Weiße Haus. Männer, die für ihr Land gekämpft haben und jetzt verzweifelt sind. Und unter ihnen Ben, der einen toten Bruder mit sich herumschleppt und versucht, sich selbst etwas zu beweisen.

Was wird nur aus uns allen werden?, fragt sie sich.

Früher einmal hätte sie vielleicht Trost im Gebet gefunden, doch obwohl die Familie noch immer regelmäßig die Kirche in ihrem Sprengel besucht, bringt die Buße Nancy keine innere Ruhe mehr. Zu lange schon trägt sie das Wissen um eine schändliche Tat mit sich herum, die sie von all den guten Menschen rings um sie unterscheidet. Diese Leute können auf Gottes Gnade zählen, aber sie lebt nach wie vor mit einer alten, quälenden Schuld, ihr wird es nie möglich sein, um Vergebung für ihre Sünden zu bitten.

Wenn man sie dazu auffordert, betet sie laut mit, aber sobald in stiller Einkehr gebetet wird, drehen sich ihre Gedanken im Kreis; schwer wie Sauerteig weigern sie sich emporzusteigen. Ihr Leben ist in ein Vorher und ein Nachher geteilt, wie eine von einem dunklen Gewässer durchschnittene Landschaft. Am Vorher-Ufer schien alles in der Sonne zu liegen, dort wuchsen Blumen, Familien veranstalteten Picknicks, lachten, eine Landschaft der Unschuld. Am Nachher-Ufer wirft eine dunkle Wolke einen Schatten auf ausgedörrtes Land; es ist, als welkte hier alles dahin. Zwischen diesen beiden Ufern liegt ein Ozean, ein viel befahrenes Meer, ein Moment, in dem die Unschuld für immer verloren ging und sie aus dem Paradies vertrieben wurde.

Als sie diese Woche den vertrauten Kirchengeruch aus Bohnerwachs und Blumen einatmete, ihre Eltern auf der einen Seite, Joey eng an sich gedrückt auf der anderen, umfing sie ausnahmsweise ein Gefühl des Friedens. Der Gottesdienst selbst schien überglänzt zu sein von verlorener Unschuld, der Prediger merklich bestürzt, als er von den Männern aus Oregon sprach, die in Washington ihr Lager aufgeschlagen hatten, Forderungen vorbrachten. Ihm als gesetzestreuem Bürger war klar, dass sie den Befehlen hätten gehorchen, zu Hause bleiben und auf ihre Abgeordneten vertrauen sollen. Als ein Mann jedoch, der ihr Elend, ihre hungrigen Kinder mit eigenen Augen gesehen hatte, konnte er nur beten, dass ihre Stimmen gehört würden.

»Denkt daran: Gott wird jedem Menschen Trost schenken, ihn führen und ihm vergeben, egal, wer er ist und was er getan hat.« Amen.

Ja, Amen, wiederholte Nancy still. Aber konnte sie sich darauf verlassen?

30. Mai, Heldengedenktag. Liebe Nance, endlich sind wir angekommen …

Vor seinem Aufbruch hatte sie Ben ein

Weitere Kostenlose Bücher