![Madame Butterflys Schatten]()

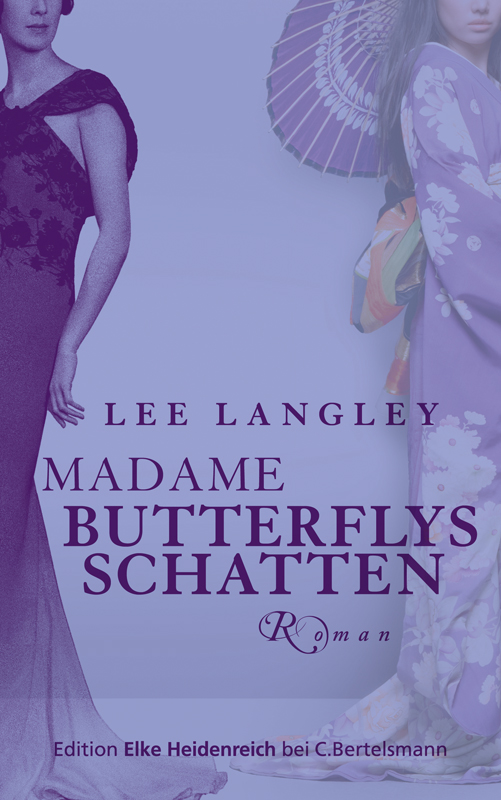

Madame Butterflys Schatten

Glauben. Damals hatte er ihr Vertrauen gewonnen. Jetzt lächelte er und winkte, aber nicht über alle seine Anhänger hielt er eine väterlich schützende Hand, manche von ihnen wurden zusammengetrieben und in entlegene Ecken des Landes transportiert, um hinter Stacheldrahtzäunen zu vegetieren.

Diese düsteren Straßenzüge in Oregon waren nicht der mit Edelsteinen gepflasterte Weg zum Ruhm, nicht die Straße nach Samarkand, dennoch strahlte der Präsident eine gewisse Zufriedenheit aus, die sie auch schon an anderen Politikern bemerkt hatte. Wahrscheinlich war das eine Folge der Macht.

Früher hatte sie Roosevelt für einen aufrichtigen Demokraten gehalten, für einen ruhigen, weisen Herrscher, eine Art Salomon, einen guten Mann, aber was »gut« war, hing mitunter davon ab, wo man selbst stand und warum.

Von den Jubelrufen der Menge umbrandet, kam es Nancy einen schwindelerregenden Moment lang so vor, als habe sich Roosevelt in eine moderne Version des Mongolenherrschers Tamerlan verwandelt und reite im Triumphzug durch die Stadt.

Um sie herum ein Meer von winkenden Armen und Fähnchen. Der Präsident lächelte, hob die Hand zu einem hoheitsvollen Gruß an das gemeine Volk. Nancys Arme hingen steif herab.

Kapitel 37

DIE NAMEN KLANGEN verführerisch: Tule Lake, Klamath Falls und Link River … bei starkem Wind hatte es passieren können, dass sich die Strömung umkehrte; das Wasser war nach Norden in den See geflossen und hatte ein trockenes Flussbett mit erstarrten Lehmstrudeln anstelle des Stroms zurückgelassen. Die Namen klangen verführerisch, ließen an Feuchtigkeit denken, doch weit und breit gab es nichts außer Staub.

Gelangweilte Wachleute mit locker über die Schulter gehängten Gewehren gingen am Zaun Patrouille. Mit ihren staubbedeckten Uniformen und den hinter einem Sandschleier verborgenen Gesichtern sahen sie aus wie unbeholfen geformte Figuren aus Stroh und Lehm. Über dem Stacheldraht ragten bedrohlich die Wachttürme auf. Den Soldaten gefiel dieser Dienst nicht; sie mochten die feindlichen Ausländer nicht, blasse, zier liche Frauen, stille Kinder, mürrische Jugendliche und kleine Männer, die ihre Gedanken hinter gesenkten Augenlidern verbargen. Die Soldaten wären lieber woanders gewesen – im echten Amerika, Land der Freien und Heimat der Tapferen. Oder auf dem Schlachtfeld, wo sie die Schweine abknallen könnten, statt sie am Tor auf dem Hin- und Rückweg zu den Feldern und anderen Arbeitseinsätzen zu kontrollieren, die Kranken zu zählen. Jeder für sich waren diese Leute so schwach wie neugeborene Kätzchen, aber schließlich wusste man ja, dass Japsen über den gleichen ehrfurchteinflößenden Gemeinschaftsgeist verfügten wie Termiten, die ein Gebäude zum Einsturz bringen konnten. In dieser Solidarität lag ihre Stärke. Man musste sie im Auge behalten.

Die ständige Beobachtung, das Misstrauen stärkten die Entschlossenheit, das »echte Leben« nachzuahmen, die Verzweiflung in Schach zu halten. Deshalb gab es Baseballspiele, Judounterricht, Basketball, Schach, Federball, Musik. »Versäum nicht das Symphoniekonzert am Dienstag!« Joey lernte die traditionellen Feiertage unterscheiden – Kirschbäume aus Stofffetzen und Zweigen, Laternen aus Schrott, riesige Chrysanthemen aus Packpapier. Die älteren Lagerinsassen rezitierten haikus von Basho. Die jungen hielten trotzig an ihrem modernen Lebensstil fest und verkleideten sich zu Halloween.

Joey schlüpfte noch immer durch die Maschen des sozialen Netzes: Er meldete sich freiwillig für notwendige Wartungsarbeiten, unterhielt sich beim Essen mit seinen Tischnachbarn, hörte sich Vorträge an, ließ sich kurz bei Tanzveranstaltungen blicken und hatte hin und wieder ein Rendezvous, aber er war nie Teil einer Gruppe.

Bildete er sich das nur ein, oder wurde die Unterhaltung sofort lebhafter, sobald er den Tisch verließ? Er war nicht der Einzige, der aus einer Mischehe stammte – das, was Ichir ō »Halbblut« nannte. Aber die anderen, vom Aussehen her weniger auffällig, hatten sich mühelos angepasst, in die Gemeinschaft eingefügt. Lag die Schuld bei ihm oder bei den anderen? War es Erziehung oder das Erbe der Pinkertons, das ihn zum Außenseiter machte?

Er las Nancys letzten Brief mit dieser und jener belanglosen Neuigkeit, dem Hinweis auf ein Buch, das sie gelesen hatte. Seine Großeltern ließen ihn grüßen, Mary wurde immer schwächer, hielt sich jedoch tapfer.

Und wie geht es dir, mein lieber Joey?

Regen drang durch

Weitere Kostenlose Bücher