![Meines Vaters Land: Geschichte einer deutschen Familie (German Edition)]()

Meines Vaters Land: Geschichte einer deutschen Familie (German Edition)

selbst mit der Entscheidung, was sie abliefern soll: Kurts Uhrkette muß wohl sein, aber soll HGs Uhrkette, die er vom Großvater geerbt hat, etwa auch weg? Kurts Manschettenknöpfe – »doch, das geht« – ihre eigene lange Kette mit dem Taufdukaten – »das fällt mir schwer«. Soll sie das »Schellengeläut« abgeben, ein Brillantarmband, das ihr Kurt zum zehnten Hochzeitstag geschenkt hat? »Wir müssen natürlich mit gutem Beispiel voran gehen, es ist ja auch so wenig, sein Gold zu geben, wenn andere ihr Leben fürs Vaterland hingeben sollen«, doch sauer wird es ihr, und sie hat Gewissensbisse deswegen.

Gertrud trennt sich schließlich vom »Schellengeläut« und erhält dafür eine mit schwarzweißrot verschlungenem Lorbeer bekränzte Urkunde. »Um den Goldschatz der Reichsbank und damit die finanzielle Wehrkraft unseres deutschen Vaterlandes zu stärken«, habe sie das Schmuckstück abgeliefert. Es sei im September 1916 von der »Diamanten-Regie« für 850 RM nach Kopenhagen verkauft worden, die sie bei der Städtischen Sparkasse abzuholen die Güte haben wolle. Kurt notiert später auf der Urkunde, das Armband habe 1500 RM gekostet – beides war damals eine Menge Geld. Immerhin haben sich durch diese Aktion die Goldbestände der Reichsbank um rund eine Milliarde Mark fast verdoppelt.

Es wird nicht nur Gold, es wird alles und jedes gesammelt. Kinder sammeln, Eltern sammeln, Lehrer, Betriebe, Büros, Krankenhäuser sammeln – es gibt spezielle Sammelwochen für Hindenburgs Geburtstag, Wildgemüse-Wochen, Wochen der Kerne. Gertrud gerät in den Vorstand des »Abfall-Verwertungs-Ausschusses Halberstadt«, in dessen Tätigkeitsbericht als Ergebnis neben vielem anderem 520 Kilo Eierschalen, 319 Kilo Frauenhaar, 22 148 Kilo Scherben, 10 Odolflaschen, 1 Zigarrenspitze und 8950 dänische Milchflaschen auftauchen – wieso dänische? In den Stoßzeiten strömen mehr als 300 Kinder pro Tag in die Sammelstelle, die für ihre Schätze – Kronenkorken, Bucheckern, Fischgräten – Gutscheine bekommen für Kinovorstellungen oder Lose, mit denen sie lebende Kaninchen gewinnen können.

Gertrud beruhigt aufgeregte Mütter, die ihre Kochtöpfe und Kinderwäsche in den Sammelbeständen suchen – die Sprößlinge schleppen alles ab. Gertrud an Kurt: »Ich habe den beiden Kleinen streng aufgetragen, nichts wegzubringen, was Schneemann oder ich nicht gesehen haben« – Schneemann ist die Haushälterin –, »ich denke, daß es wirkt.« Im übrigen ist sie intensiv damit beschäftigt, die umschichtig kranken Kinder zu versorgen, nur HG ist fit, doch mißgelaunt, weil Vettern und Freunde das Notabitur machen und abrücken in ihre Fahnenjunker-Ausbildung. Wir sind im Juni 1916.

Der Junge ist jetzt 17, und er hat die Schule gründlich satt. Er hat auch keine Lust mehr, bei den Pfadfindern Wehrersatzübungen abzuleisten, und macht sich Sorgen, »daß das Leben und der Krieg an mir vorbeigehen«. Das schreibt er in einem Brief an einen Vetter, dessen Notabiturfeier und Abschied vom Zivilleben er zähneknirschend erträgt, was für Gertrud nicht zu erkennen ist: »Hans Georg hat sich beim Abitur, Fritz’ Abschiedsfeier etc. sehr verständig benommen – ich habe mich über ihn gefreut.« Seinem Vater Kurt gegen- über wird HG deutlicher: »Das hätte ich jetzt auch alles haben können, und ich hätte aus vollem Herzen mitfeiern können. Gefeiert habe ich zwar auch so, und da ist es das erste Mal in meinem Leben vorgekommen, daß ich nicht mehr so ganz sicher auf den Beinen war. Na, so was muß man auch lernen.«

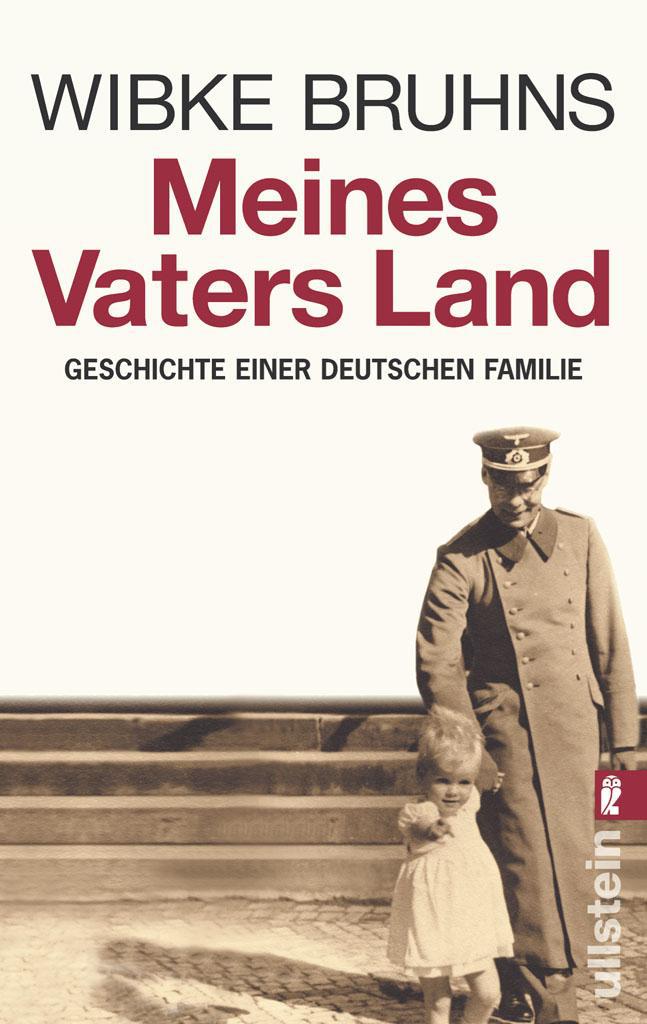

Dabei ist er ein solches Milchgesicht – ich hatte vergessen, wie klein »große Jungs« sind. Glatt, konturenlos, Dreijährige zeigen mehr Charakter. Auch HG in seinen Kleinkindzeiten, da brachen Zorn und Spaß noch ungefiltert durch. Jetzt ist er – wie jeder mit 17 – ein Produkt von Erwartungshaltungen, den eigenen und denen anderer. Er ist »erzogen«, sitzt da ernsthaft in Konfirmanden-Klamotten, als habe er gerade Hegel verstanden, oder lümmelt im Jagd-Outfit herum wie ein Schmalspur-John-Wayne, wenn es den damals schon gegeben hätte. Nett, das Kind, aber noch nicht trocken hinter den Ohren. Man möchte ihm die Nase putzen und eine Mütze aufsetzen gegen den rauhen Wind, und ich kann verstehen, daß Gertrud diesen Buben nicht in den Krieg ziehen lassen will.

Doch so ist es ja gar nicht. Sie wird zusehends unruhig, und ich brauche eine Weile, bis ich begreife, warum sie es plötzlich so

Weitere Kostenlose Bücher