![Menschenopfer - Gibert, M: Menschenopfer]()

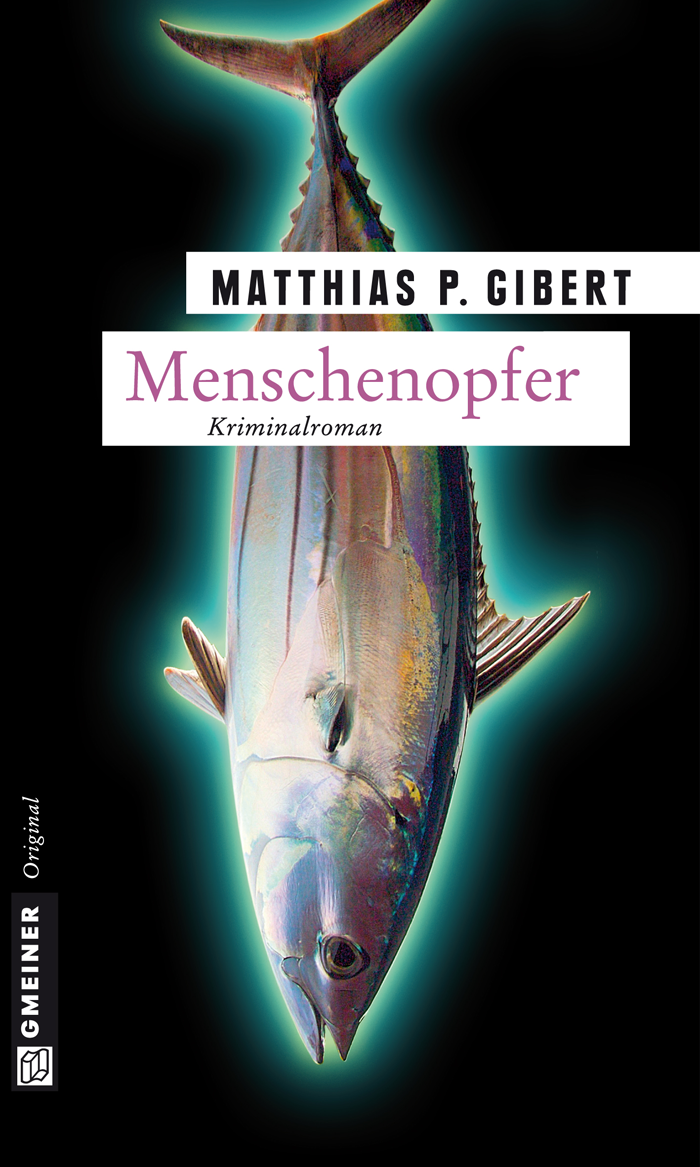

Menschenopfer - Gibert, M: Menschenopfer

nicht mehr so abgrundekelhaft nach Essen, wenn er ihn bestieg. Der Fahrer des größten Kasseler Anbieters für Pizzalieferungen zog die verschnupfte Nase hoch, griff nach der schwarzen Isolierkiste, hob sie aus dem Kofferraum und warf die Klappe wieder zu. Durch einen Blick auf die Fahrertür vergewisserte er sich, dass die Limousine abgeschlossen war, und sah danach auf den Zettel, der zwischen dem Unterteil der Kiste und dem Deckel eingeklemmt herumflatterte.

›Philippistraße 8, bei Herbert‹, las er, und eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen. Mit vorsichtigen Schritten ließ er die matschige Straße hinter sich, betrat den Bürgersteig und steuerte den rechts von ihm liegenden Hauseingang mit der alten, verblichenen 8 darüber an. Vier Stufen, dann stand er vor drei Klingelschildern, deren Beschriftung vermutlich aus dem vergangenen Jahrtausend stammte oder noch älter war. Zu erkennen jedenfalls war darauf definitiv nichts mehr.

»Scheiße«, murmelte er.

Das war das dritte Mal an diesem Abend, dass er vor einer Tür stand, an der sich der Name des Bestellers nicht finden ließ. Eine Lieferung nach Waldau hatte er komplett wieder mitgenommen in die Zentrale, eine weitere war er erst nach 20-minütigem Suchen und Durchfragen in der Nachbarschaft losgeworden. Hübner drückte mit dem Rücken gegen die Haustür, die knarrend und quietschend nachgab, betrat den muffig und feucht riechenden Flur und tastete erfolglos nach einem Lichtschalter. Die Kiste auf dem Oberschenkel, kramte er seine kleine Taschenlampe aus der Jacke und drückte den Einschaltknopf. Rechts zwei Briefkästen, ebenfalls ohne irgendeinen Hinweis auf die potenziellen Benutzer, gefolgt von einer Tür, durch die man vermutlich in den Keller gelangte. Links daneben eine alte Holztreppe, die in den ersten Stock führte. Der Pizzalieferant wollte gerade abdrehen und das Haus verlassen, als ihm der beißende, üble, von jedem anderen auf der Welt zu unterscheidende Geruch in die Nase stieg.

Hübner hatte schon viele Jobs gemacht in seinem Leben. Nach dem Abitur, dem Zivildienst und einer Ausbildung zum Steuerfachgehilfen, die ihn fast in den Wahnsinn getrieben hätte, war er für ein Jahr nach Kanada gegangen. Offiziell, also für seine Eltern, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern, doch der eigentliche Grund war ein anderer gewesen. Der junge Mann, der sich für Technik und Computer interessierte, hatte nach Beendigung der Lehre nicht die geringste Ahnung, wie sein Leben weitergehen sollte. Studieren wollte er, das zumindest war ihm klar gewesen, doch was genau, davon hatte er keinen Schimmer. Also nahm er sich vor, die Zeit in Nordamerika zu nutzen, um über einen zu ihm passenden Studiengang nachzudenken. Daraus wurde leider nicht viel, denn schon im ersten Monat seines Aufenthaltes verliebte er sich in Montreal in die Tochter eines Restaurantbesitzers, mit der er ein nettes Vierteljahr verbrachte. So ging es weiter, und als das Ende des Jahres nahte, hatte er zwar tatsächlich seine Englisch- und Französischkenntnisse nahezu perfektioniert, eine Idee, wie es mit ihm weitergehen sollte, war ihm jedoch nicht gekommen. Zurück in Deutschland, fiel er in ein tiefes mentales Loch, das noch dadurch vertieft wurde, dass seine Eltern, beide Rechtsanwälte, ihm mit deutlichen Hinweisen zu verstehen gaben, dass nach ihrer Meinung für ihn ausschließlich eine juristische Karriere infrage kommen würde. Für etwaige andere ›Ideen‹ wären sie keinesfalls bereit, auch nur eine müde Mark aus der Hand zu geben. Also begann Robert Hübner, Jura zu studieren, was er jedoch nur ein knappes Jahr durchhielt, dann exmatrikulierte er sich. Noch Jahre später erzählte er von diesen beiden Semestern mit einer derartigen Aversion, dass seine Gesprächspartner regelmäßig Mitleid mit ihm bekamen.

Nachtportier, Altenpflegehelfer, Verkäufer in einem Computerladen oder erfolgloser Propagandist für Bratpfannen mit einer neuartigen Beschichtung aus der Weltraumforschung waren nur einige der Beschäftigungen, denen er in den sich anschließenden Jahren nachgegangen war. Und Helfer in einem Bestattungsinstitut war er gewesen. Zwar nur eine kurze Zeit, aber lang genug, um sich jeden Morgen daran erinnern zu können, dass er diese Tätigkeit nie mehr in seinem Leben machen wollte. Geendet hatte diese Episode seines Berufslebens an einem schönen Sommermorgen, als sein Chef und er zu einer Leiche gerufen wurden. Keine Leiche im klassischen Sinn, sondern

Weitere Kostenlose Bücher