![Oceano Mare - Das Märchen vom Wesen des Meeres]()

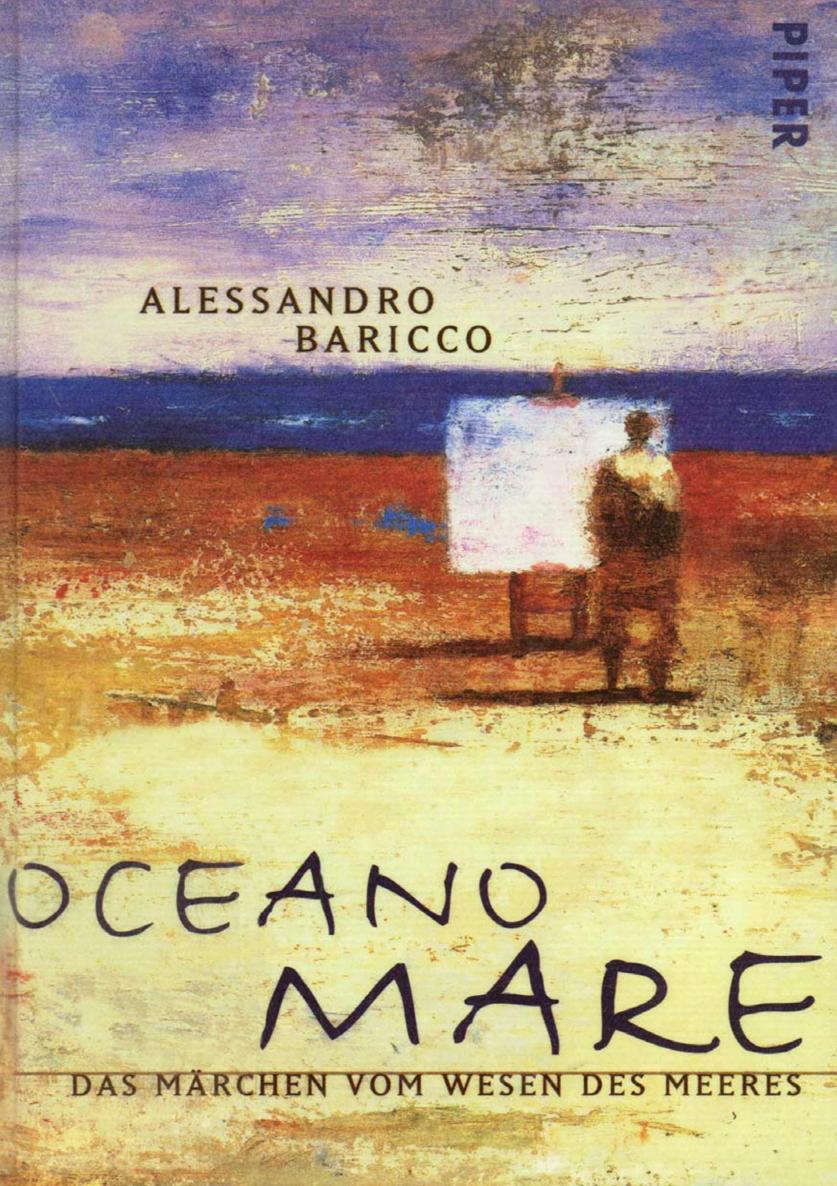

Oceano Mare - Das Märchen vom Wesen des Meeres

von dem Mann, der hier wartet … alles, was er tut, ist warten, weiß der Himmel auf was oder wen … Es steht alles … alles steht still, einen Schritt nur diesseits der Dinge. Es gibt nichts Wirkliches hier, verstehst du das?«

Elisewin schweigt und denkt nach.

»Und damit nicht genug. Weißt du, was ich entdeckt habe? Es gibt noch einen Gast hier in der Pension. Im siebten Zimmer, in dem niemand zu wohnen scheint. Nun, es ist nicht unbewohnt. Da ist ein Mann drin. Aber er kommt nie heraus. Dira wollte mir nicht sagen, wer es ist. Keiner von den anderen hat ihn je zu Gesicht bekommen. Das Essen wird ihm aufs Zimmer gebracht. Scheint dir das etwa normal?«

Elisewin schweigt.

»Was ist denn das für ein Ort, wo Menschen zwar anwesend, aber unsichtbar sind oder ständig hin und her laufen, als hätten sie noch eine Ewigkeit vor sich, um …«

»Das, Pater Pluche, ist die Meeresküste. Weder Land noch Meer. Es ist ein Ort, den es nicht gibt.«

Elisewin steht auf. Sie lächelt.

»Es ist eine Welt der Engel.«

Im Hinausgehen bleibt sie noch einmal stehen.

»Wir werden abfahren, Pater Pluche. Ein paar Tage noch, dann fahren wir ab.« »Also, Dol, hör gut zu. Du mußt das Meer beobachten … Und wenn du ein Schiff siehst, sagst du mir Bescheid. Verstanden?«

»Ja, Herr Plasson.«

»Ausgezeichnet.«

Nun ist es so, daß Plasson nicht besonders gut sieht. Er sieht nah, aber er kann nicht weit sehen. Er behauptet, er hätte zuviel Zeit damit verbracht, Gesichter von reichen Leuten anzusehen. Das macht die Augen kaputt. Von allem anderen gar nicht zu reden. So kommt es, daß er Schiffe sucht und keine findet. Vielleicht findet Dol welche.

»Das kommt, weil sie weit draußen vorbeifahren, die Schiffe, Herr Plasson.«

»Und wieso?«

»Sie haben Angst vor den Fußstapfen des Teufels.«

»Was soll das heißen?«

»Felsen. Die ganze Küste entlang hier vor uns gibt es Felsen. Sie liegen unter der Meeresoberfläche, und man bekommt sie nicht immer zu sehen. Deshalb fahren die Schiffe weit draußen vorbei.«

»Felsen, die haben mir gerade noch gefehlt.«

»Der Teufel hat sie dahin gestellt.«

»Ja, Dol.«

»Wirklich! Wissen Sie, der Teufel wohnte da hinten, auf der Insel Taby. Nun, eines Tages nahm ein Mädchen, eine Heilige, ein Boot und ruderte drei Tage und drei Nächte, bis sie zu ebendieser Insel kam. Sie war wunderschön.«

»Die Insel oder die Heilige?«

»Das Mädchen.«

»Aha.«

»Sie war so schön, daß der Teufel, als er sie sah, zu Tode erschrak. Er versuchte, sie zu verscheuchen, aber sie bewegte sich um keinen Millimeter. Sie stand einfach da und sah ihn an. Bis es der Teufel eines Tages einfach nicht mehr dagegen aushaltete …«

»Aushielt.«

»Er hielt es einfach nicht mehr aus, fing an zu schreien und zu rennen, er rannte ins Meer hinein, bis er verschwand, und niemand hat ihn mehr gesehen.«

»Und was haben die Felsen damit zu tun?«

»Sie haben damit zu tun, weil bei jedem Schritt, den der Teufel beim Weglaufen machte, ein Felsen aus dem Meer kam. Überall, wo er einen Fuß hinsetzte, zack, kam ein Felsen hervor. Und jetzt sind sie immer noch da. Das sind die Fußstapfen des Teufels.«

»Schöne Geschichte.«

»Ja.«

»Nichts zu sehen?«

»Nein.«

Schweigen.

»Bleiben wir eigentlich den ganzen Tag hier?«

»Ja.«

Schweigen.

»Es gefiel mir aber besser, als ich Sie am Abend mit dem Boot abholen kam.«

»Laß dich nicht ablenken, Dol.«

»Sie könnten ihnen ein Gedicht widmen, Pater Pluche.«

»Sie meinen, Möwen beten?«

»Ganz gewiß. Besonders, wenn sie im Sterben liegen.«

»Und Sie, Bartleboom, beten Sie nie?«

Bartleboom rückt die Wollmütze auf seinem Kopf zurecht.

»Früher einmal habe ich gebetet. Dann habe ich das überdacht. In acht Jahren habe ich mir erlaubt, den Allmächtigen um zwei Dinge zu bitten. Ergebnis: Meine Schwester ist gestorben, und der Frau, die ich heiraten werde, bin ich noch nicht begegnet. Seitdem bete ich viel seltener.«

»Ich glaube nicht, daß …«

»Die Zahlen sprechen eine klare Sprache, Pater Pluche. Der Rest ist Dichtung.«

»Genau. Hätten wir nur ein bißchen mehr …«

»Machen Sie die Dinge nicht so kompliziert, Pater Pluche. Die Sache ist ganz einfach. Glauben Sie im Ernst, daß Gott existiert?«

»Nun ja, existieren scheint mir ein etwas übertriebener Ausdruck zu sein, aber ich glaube, daß es ihn gibt, das ja, auf eine ihm eigene Weise, glaube ich, gibt es ihn.«

»Was macht das für einen

Weitere Kostenlose Bücher