![Perfekte Manner gibt es nicht]()

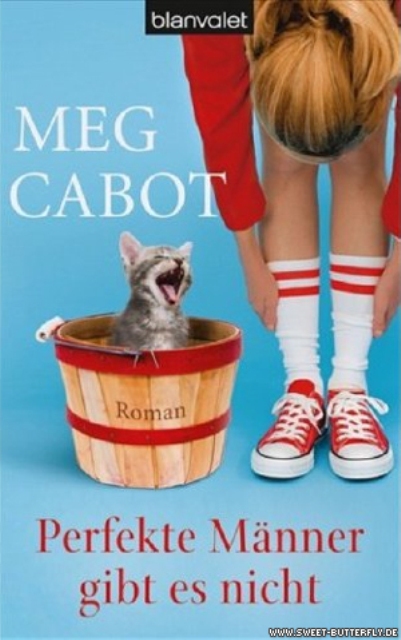

Perfekte Manner gibt es nicht

blättern. »Schon gut, Lupe. Sie müssen meine Gefühle nicht schonen, mir geht es gut. Als ich die Aufgabe der Stiefmutter übernahm, wusste ich, was mir drohte. Sagen Sie mir alles. Wie schlimm ist es? Es ist doch nicht ansteckend, oder?«

»O Mrs. Lord!« Hilflos hob Lupe beide Hände. »Wirklich, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Elijah ist nicht krank. Jetzt schwimmt er wahrscheinlich im Pool. In einer Stunde werde ich den Lunch bestellen. Als ich ihn zuletzt sah, ging es ihm ganz ausgezeichnet.« Sogar so gut, dass er einen Lego-Schlachtkreuzer nach ihr geworfen hatte. Aber darüber wollte sie sich nicht bei der Stiefmutter des Kindes beklagen, die ohnehin nichts dagegen tun konnte oder würde.

»Moment mal.« Vicky schaute von der neuesten Vogue -Ausgabe auf. »Wenn der Junge nicht krank ist … warum bekam Tim dann diese Nachricht?«

»Keine Ahnung, Mrs. Lord. Jedenfalls habe ich Mr. Lord nicht angerufen. Elijah ist okay. Zumindest hat er heute Morgen seine ganzen Choco Pops aufgegessen.«

Mit schmalen Augen starrte Vicky das Mädchen an. »Heißt das – ich wurde für nichts und wieder nichts vom Flughafen hierher beordert?«

»Offenbar ein Missverständnis, Miss.« Lupe zuckte die Schultern. »Vielleicht hat das Hotelpersonal irgendwas falsch verstanden? Nun, so schlimm ist das gar nicht. Bei diesem Wetter sollten Sie ohnehin nicht zum Drehort fliegen.« Sie wies mit dem Kinn zum Fenster, vor dem die ersten Flocken tanzten. »Sonst würden Sie die ganze Nacht auf diesem Berg festsitzen.«

Vicky folgte Lupes Blick und hielt den Atem an. »Oh, Sie haben recht … iih, das sieht ja grässlich aus. Natürlich bin ich froh, dass ich hier bin, in Sicherheit.« Dann runzelte sie die hübsche Stirn. »Armer Jack, arme Lou. Bei diesem grauenvollen Wetter müssen sie zum Set fliegen. Hoffentlich geht es ihnen gut.«

Frank Calabrese studierte die Nummern, die er sorgsam auf der Notrufliste neben dem Telefon in der Küche notiert hatte. Nach vierzig Dienstjahren hatte er einiges gelernt. Zum Beispiel trug er niemals weiße Unterhemden, die aus dem V-Ausschnitt seines Uniformkragens lugten. Denn die würden ein perfektes Ziel für Idioten abgeben, wenn sie ihn oberhalb seiner kugelsicheren Weste treffen wollten.

Nicht dass jemals irgendwer auf ihn geschossen hätte. Trotzdem musste man immer auf alles vorbereitet

sein. Und schwarze Unterhemden verschafften ihm einen zusätzlichen Vorteil. Darauf sah man die Fettflecken von den Sandwiches mit den Hackfleischbällchen nicht, die er so gern zum Lunch aß.

Noch lehrreicher als die Jahre beim New York Police Department waren die vier Jahrzehnte gewesen, die er mit der Erziehung seiner fünf Kinder verbracht hatte – unterstützt von seiner inzwischen verstorbenen Frau Helen, was er bereitwillig zugab. Doch seit sie vor zehn Jahren an Brustkrebs gestorben war, übernahm er die elterlichen Pflichten allein. Und – das konnte er ohne anzugeben behaupten – er hatte gute Arbeit geleistet.

Jetzt waren die Kids fast erwachsen und nicht mehr auf die väterliche Aufsicht angewiesen. Aber er hatte unter anderem gelernt, dass ein Vater stets die Telefonnummern aller seiner Kinder parat haben musste, zusammen mit den restlichen wichtigen Nummern, zum Beispiel vom nächstgelegenen Pizzaservice und von der kostenlosen Hotline für Yankee-Tickets.

Die Augen zusammengekniffen, musterte er die Liste. Er war weitsichtig, aber zu stur, um die Brille zu tragen, die ihm der Augenarzt verordnet hatte. Die setzte er nur auf, wenn er Agententhriller las – die liebte er, seit er in den Ruhestand getreten war. Schließlich fand er die gesuchte Nummer und wählte sie nach einem letzten Blick in die aufgeschlagene Zeitung, die vor ihm auf dem Küchentisch lag.

Sie meldete sich natürlich nicht. Das tat sie nur selten. Warum besaß sie überhaupt ein Handy, wenn sie fast jeden Anruf ignorierte? Die Mailbox forderte ihn auf, eine Nachricht zu hinterlassen. Sollte er was sagen?

Wenn Helen noch lebte, hätte sie ihm jetzt sagen können, ob man einer Tochter, die von ihrem Liebhaber verschmäht worden war, etwas mitteilen musste oder nicht. Vielleicht schon – wenn man sich freute, dass sie den Kerl los war …

Nach reiflicher Überlegung entschied er, dass es ihm egal war, ob ein Kommentar zu dem Zeitungsartikel taktlos wirken mochte oder nicht. »Lou«, begann er nach dem Piepston, »hier ist Dad. Heute Morgen hab ich’s in der Zeitung gelesen. Über Barry.«

Was sollte er

Weitere Kostenlose Bücher