![Rotes Gold: Ein kulinarischer Krimi. Xavier Kieffers zweiter Fall]()

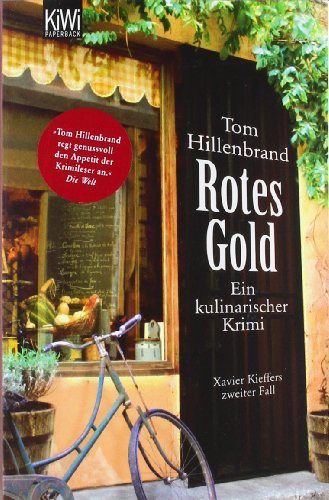

Rotes Gold: Ein kulinarischer Krimi. Xavier Kieffers zweiter Fall

aufwendig renovierten Fassaden, die weniger begüterte Deutsche oder Franzosen mit offenen Mündern durch sein Land taumeln ließen. Was Besucher so baff machte, war dabei vor allem die Tatsache, dass Luxemburgs immenser Wohlstand nicht punktuell zu sein schien, sondern flächendeckend. Pekka Vatanen pflegte zu bemerken, Kieffers Landsleute seien »ein Volk, das bis zum Kinn in der Schlagsahne steckt«. Grundsätzlich stimmte das. Aber auf Esch, Luxemburgs zweitgrößte Stadt, traf es nicht zu.

La mauvaise Esch, das schlechte Esch: im Mittelalter eine in wenig urbares Sumpfland gebaute Ansammlung trister Hütten, später, als die Luxemburger vor allem mit der Stahlproduktion ihr Geld verdienten, eine deutlich größere, aber immer noch triste Stadt, mit Arbeitersiedlungen, dampfenden Hochöfen und dem Freizeitwert einer Schlackegrube. Über die A4 näherte sich Kieffer der Stadt. Wenn er mit dem Auto nach Luxemburg hineinfuhr, erspähte er aus der Ferne zunächst die Hochhäuser des Kirchbergs. Kam er nach Echternach oder Vianden, grüßten ihn Schlösser oder mittelalterliche Türmchen. Der erste Vorbote Eschs war ein Zementwerk links von der Autobahn. Kurz danach, noch bevor die eigentliche Stadt auftauchte, sah er rechts von sich alte Hochöfen und Schornsteine in den Himmel ragen.

Er fuhr von der Autobahn in die Stadt hinein. Kieffer war einmal in Gelsenkirchen gewesen, um dort eine alte Ruhrgebietszeche zu besichtigen. Er hatte sich damals sofort an Esch erinnert gefühlt. Nicht nur wegen der ganz ähnlichen Industriebrachen, auch wegen der grauen Stadt selbst, die man neben den industriellen Produktionsstätten aus dem Boden gestampft hatte. Wie Gelsenkirchen oder Bottrop war Esch keine Stadt sui generis, kein Ort, der geschaffen worden war, damit jemand dort wohnen konnte. Stahl zu produzieren war das Ziel gewesen, alles andere war ein Nachgedanke. Den Stahlbaronen war irgendwann eingefallen, dass ihre Legionen von Eisenbeißern und Kohlehauern nachts irgendwo schlafen mussten. Und so hatten sie widerwillig Behausungen errichten lassen und das Ergebnis Stadt genannt.

Esch-sur-Alzette war etwa halb so groß wie Luxemburg. Kieffer hatte nicht allzu viel für das Städtchenübrig. Seine Zeit als graue, aber zumindest boomende Industriemetropole hatte es schon lange hinter sich. Seitdem zerbröselte Esch allmählich, während sich die Stadtoberen die Köpfe darüber zerbrachen, wie denn der Strukturwandel wohl am besten zu gestalten sei. Über dem Rathaus an der Rue de l’Alzette prangte Luxemburgs Wahlspruch: »Mir wölle bleiwe, wat mir sinn«. In Esch schien es jedoch eher so zu sein, dass man recht dringend etwas anderes werden wollte, aber nicht so genau wusste, was das sein könnte. Mangels origineller eigener Ideen hatte man deshalb diverse Stadtplaner auf die Gemeinde losgelassen. Die versuchten nun, den Wandel mit gewagten architektonischen Projekten voranzutreiben.

Als sich Kieffer im Berufsverkehr durch die Innenstadt quälte, sah er einige der Ergebnisse. In die Einkaufsstraße nahe des Bahnhofs hatte man eine Reihe funktionsloser lavendelfarbener Stahlstreben gerammt, Gebilde, die man wahlweise als Kunstinstallationen oder als lackierten Schrott bezeichnen konnte. Der alte Bahnhof war teilweise durch ein raumschiffartiges Bauwerk ersetzt worden. Der Rest des danebenliegenden Boulevard Kennedy sah hingegen immer noch aus, als ob hier vor nicht allzu langer Zeit alliierte Panzer gewendet hätten. Der graue Putz der Fassaden war kurz davor, der Schwerkraft nachzugeben oder hatte es bereits getan. An einem besonders verrotteten Gemäuer gegenüber des Omnibusbahnhofs verkündete ein Schild vollmundig, dass hier demnächst statusträchtige »appartements de standing« entstünden.

Das Einzige, was Kieffer Esch zugutehielt, war das hervorragende Essen. Ein Viertel der hiesigen Bevölkerung hatte lusophone Wurzeln, sodass es wohl im ganzen Großherzogtum keinen besseren Ort gab, um portugiesische, kapverdische oder brasilianische Spezialitäten zu genießen. Vielleicht würde er später hier zu Mittag essen; als er an die Krabbenpastetchen im »O Globo« dachte, lief ihm bereits das Wasser im Mund zusammen. Aber zunächst wollte er sich Trebarca Silvas Großhandel anschauen. Deshalb durchfuhr der Koch die Innenstadt und bog in Richtung des Gewerbegebiets ab, in dem Pombal Foods seinen Sitz hatte. Es bestand aus etwa fünfzig Fertighallen und Bürogebäuden, die sich in einem Block durchnummerierter,

Weitere Kostenlose Bücher