![Schicksalspfade]()

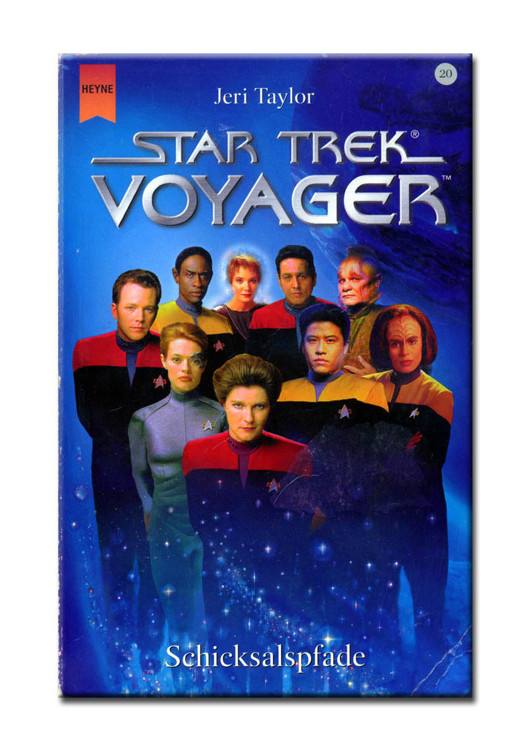

Schicksalspfade

Emotionen fähig war, reagierte er mit Erleichterung. Er sehnte sich nicht nach den Tagen starker Gefühle zurück. Auf diese Weise konnte er überleben.

Als die Feindseligkeiten schließlich nachließen – es war kein Ende des Kriegs, insofern als nie ein Krieg erklärt worden war

–, bekam Chakotay längeren Urlaub und kehrte zum ersten Mal seit Jahren zu seiner Heimatwelt zurück. Er fand sie auf erstaunliche Weise verändert vor. Alles erschien ihm kleiner –

war diese winzige Wiese wirklich das große Spielfeld seiner Kindheit? – und die Menschen erwiesen sich als

bemerkenswert simpel. Die Freunde seiner Kindheit waren phlegmatische Erwachsene mit eigenen Kindern und es gab kaum mehr eine gemeinsame Basis für Gespräche. Die Jungen, mit denen er die Wälder durchstreift hatte, waren langweilig und farblos geworden, jüngere Versionen seines Vaters und der anderen Stammesangehörigen. Er fragte sich, wie sie gegen die Cardassianer zurechtgekommen wären.

Nach seiner Rückkehr gab es viele Feiern, doch Chakotay fühlte sich getrennt von der allgemeinen Fröhlichkeit.

Die Musik heiterte ihn nicht auf. Speisen und Getränke blieben für ihn ohne Geschmack. Die Gesellschaft seiner Freunde und Verwandten erschien ihm langweilig und

unbedeutend. Er fand sie alle naiv. Sie wussten nichts von der Situation auf anderen Welten, waren ganz auf das eigene Leben, auf die eigenen banalen Probleme konzentriert.

Eines Abends verließ er eine Party, die zu seinen Ehren veranstaltet wurde, saß allein im Gras, blickte zum Himmel hoch und beobachtete die beiden Monde. Er dachte an nichts Besonderes, hatte nur den Wunsch verspürt, keine

oberflächlichen Gespräche mehr führen zu müssen.

Plötzlich hörte er Schritte hinter sich und sprang auf.

Es war sein Vater. »Entschuldige. Ich wollte dich nicht erschrecken.«

»Schon gut.«

Kolopak sah nachdenklich zu den beiden Monden. »Die

Schwestern tanzen heute Abend«, sagte er. So nannte man es, wenn die Monde nahe beieinander standen, der kleinere mit dem größeren zu tanzen schien. »Gutes geschieht bei solchen Gelegenheiten.«

Es war eine unschuldige Bemerkung. Während seiner

Kindheit hatte Chakotay so etwas tausendmal gehört, aber an diesem Abend erschienen ihm die Worte unerträglich ignorant.

Die Position der beiden Monde ließ sich ganz genau

berechnen; ihre Umlaufbahnen gehorchten der

Gravitationsdynamik.

Ein sonderbarer Zorn prickelte in ihm.

»Warum sagst du so etwas?«, erwiderte er. Die eigene

Stimme erschien ihm fremd – sie klang dunkel und scharf.

Sein Vater musterte ihn, erstaunt von der Intensität der Frage.

Wie immer versuchte er, eine harmonische Antwort zu geben.

»Es gehört zu den Überlieferungen unseres Volkes«, begann er, doch weiter ließ Chakotay ihn nicht kommen.

»Es ist dumm. Ein alter Mythos. Die Monde sind ebenso wenig Schwestern wie die Milchstraße ein Himmelskanu ist.

Unsere Vorfahren wussten es eben nicht besser. Sie hatten keine Teleskope, Astronomen und Raumschiffe, um den

Unterschied zwischen Realität und Phantasie zu erkennen.«

Kolopaks Blick reichte durch die Dunkelheit und brannte sich in die Augen seines Sohns. »Deine jüngsten Erfahrungen haben dich verletzt, Chakotay. Deine Seele leidet…«

Jedes einzelne Wort seines Vaters schürte das Feuer des Zorns in Chakotay. Er explodierte erneut. »Meine Seele braucht kein Leid zu fürchten, denn sie existiert überhaupt nicht. Ich habe einen Körper und ein Bewusstsein. Das ist alles. Ich möchte nicht mit einem vagen Etwas ausgestattet werden, das in der Unwissenheit unserer primitiven Ahnen wurzelt.«

»Das Zentrum deines Wesens – wie auch immer du es

nennen willst – wurde verletzt. Du steckst voller Zorn und der verkrüppelt dich innerlich.«

»Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe, wärst auch du voller Zorn.«

»Ich weiß. Aber ich würde versuchen, mich zu heilen.«

»Wie denn?«

»Mit einer Visionssuche.«

Chakotay warf die Hände hoch. »Eine Visionssuche.

Wundervoll. Damit lässt sich jedes Problem lösen.« Er wandte sich wieder an seinen Vater und noch immer brannte der Zorn in ihm. »Begreifst du nicht, dass ich anders bin als du? Dass ich nie so sein kann wie du? Warum versuchst du immer wieder, mich in eine Welt zu stoßen, die nicht mir gehört?«

»Es ist deine Welt. Das hast du nur noch nicht erkannt.«

Wie konnte Chakotay rational auf eine solche Bemerkung reagieren? Wie sollte er den Dialog mit jemandem

Weitere Kostenlose Bücher