![Survivant d'Auschwitz]()

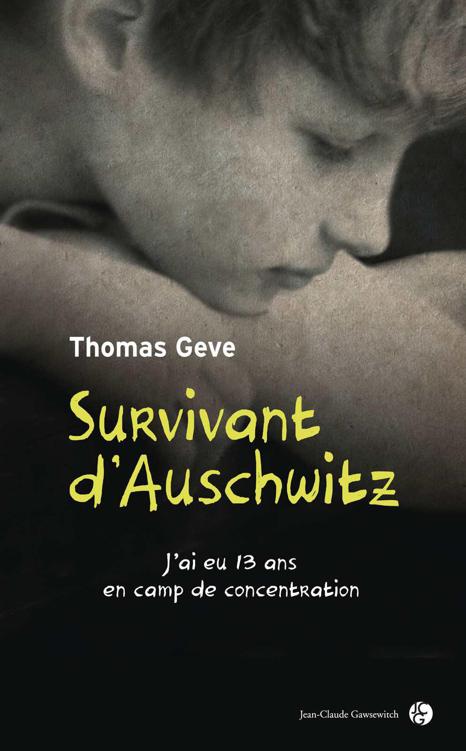

Survivant d'Auschwitz

liberté : ses bornes s’appellent obéissance, application… » Le garde avait dû, lui aussi, se les répéter au moment de donner le signal du départ. Sinon, comment aurait-il pu obéir à des gens pour qui la vie humaine n’avait pas plus de valeur que du bétail que l’on exploite avant de le mettre à mort ?

Je détournai le regard de ces monceaux de cadavres. Je ne voulais plus penser et avançais, dans un état d’hébétude. Il fallait arriver au but.

Aux premières heures de l’aube, nous atteignîmes un croisement, derrière lequel on apercevait un massif montagneux, à gauche un village, à droite un champ, rempli de prisonniers, qui dormaient à même la terre gelée. Lorsqu’on nous donna l’ordre de les rejoindre, je m’allongeai sur le sol recouvert de neige tassée et m’endormis rapidement.

Je fus bientôt réveillé par des hurlements. Un envoyé, à califourchon sur sa moto, une main sur le guidon, gesticulant de l’autre, visiblement dans un état d’agitation extrême, discutait avec des officiers. Il venait probablement des lignes de front, envoyé par la Wehrmacht , pour annoncer les avions de reconnaissance russes. Les officiers hurlèrent des ordres aux gardes, et nous nous retrouvâmes entassés dans des fermes avoisinantes.

Je me mis dans une grange bien chaude. J’y avais été précédé par des détenus venus d’autres camps, mais avant qu’ils ne me voient, j’avais déjà grimpé sur le haut d’une meule de foin et dormais. Quelqu’un frappa sur mon épaule. « Réveille-toi, gamin, la vieille fermière vient d’inviter quelques détenus à venir manger quelque chose. Tiens-toi prêt, au cas où elle en appelle d’autres. »

Je ne pouvais m’empêcher de trouver que les paysans polonais étaient très courageux, beaucoup plus que nous ne l’avions pensé. Lorsque nous traversions leurs villages, des femmes venaient au bord de la route et nous portaient du lait – même de nuit – s’obstinant malgré les gardes qui, fous de rage de ne rien recevoir, les frappaient. Cependant, gentilles ou pas, je ne voulais qu’une chose : dormir.

Quatre heures plus tard, à peine, nous fûmes chassés pour poursuivre la route. Je ne voulus pas m’encombrer de mes couvertures et les laissai sur place, ne croyant plus qu’elles pourraient me sauver la vie. Il ne me restait plus rien des rations qu’on nous avait distribuées pour une semaine, si ce n’est un pain de munition – bien maigre pour tout ce qui nous attendait – que je coinçai sous mon aisselle, car je ne pouvais plus bouger les doigts, complètement gourds par le froid.

Notre colonne ne se tenait plus comme au départ. Des groupes épars avançaient, se traînant lamentablement, les uns moins lentement que les autres. Quand le garde avait encore un peu d’humanité, il laissait les plus faibles attendre l’arrivée de la prochaine colonne. Mais peut-être allaient-ils rejoindre les tas silencieux que nous avions croisés ?

Chacun d’entre nous essayait de marcher à côté d’un « bon » garde. S’il était vraiment « bon », il disait : « Avancez ! Il n’y a plus que quelques kilomètres. Cela n’a pas de sens d’abandonner maintenant. Moi aussi, je suis fatigué, mais il faut tenir. »

Nos gardes aimaient se plaindre, alors qu’ils étaient suffisamment équipés au point de vue vêtements et nourriture. L’autocompassion semblait être devenue la première vertu allemande. Mais pire encore, ils prétextaient la fatigue pour nous faire porter leurs affaires. « Par ici, gamin ! nous criaient-ils, porte mon sac à dos, il est vraiment trop lourd. »

Les vieux et les malades nous demandaient également de les aider. Mes pieds étaient couverts d’ampoules, ils me faisaient souffrir, mais je ne pouvais leur refuser mon aide ; j’avais donc constamment quelqu’un qui s’appuyait contre moi. Le plus terrible est que je ne parvins jamais – lorsque j’étais moi-même tellement épuisé que je demandais à me reposer un peu – à me décharger de mon fardeau.

La nuit tombait, engloutissant tout : nous n’avions plus d’âge, plus de nationalité, plus d’importance… seules erraient des silhouettes transparentes.

Nous entamions la deuxième nuit de notre longue marche : la neige et la grêle nous fouettaient le visage. Nous avions faim, mais nos doigts étaient trop engourdis pour tenir le précieux morceau de pain, que nous gardions dans nos poches ou

Weitere Kostenlose Bücher