![Tag der geschlossenen Tür]()

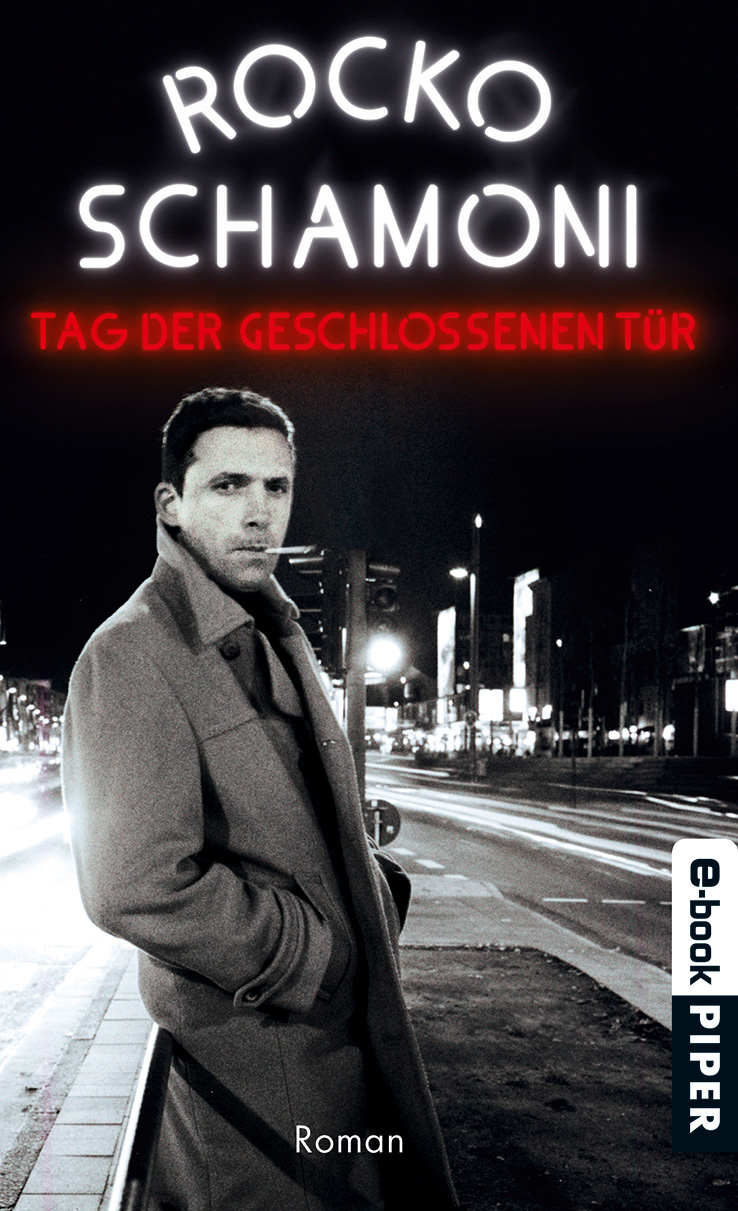

Tag der geschlossenen Tür

im Halbkreis drapiert, so als seien sie eine gesellige Gesprächsrunde, aber sie schweigen und starren. Durch die Ausrichtung ihrer Sitzgelegenheiten starren sie sich gegenseitig an. Starren auf irgendwelche Punkte am Kopf des anderen, weil er nun mal im Blickfeld liegt. Dabei sind die Blicke eigentlich nach innen gewandt. In andere ferne Zeiten und Lebenskreise. In Momente, die noch mit der Kraft des wirklichen Lebens erfüllt waren. Die fünf sind hier augenscheinlich vom Personal abgestellt worden und bis zum Mittag sich selbst überlassen. Was soll man auch mit ihnen anfangen? Sie sind Wartende. Wartende an der Bushaltestelle des Todes. Warten darauf, dass das Leben endlich ein Erbarmen mit ihnen hat und sie aus seinen fiebrigen, krampfenden Klauen entlässt. Drei Höhepunkte hat der Tag: Frühstück, Mittagessen, Abendbrot. Dann heißt es wieder: warten. Liegend, sitzend, stehend.

Ich trete auf die Runde zu, da ich sonst niemanden entdecke, den ich fragen kann. Zu meinem Erstaunen stelle ich fest, dass eine der alten Damen Großmutter Anni ist. Ganz verändert sieht sie aus. Ganz klein und verhutzelt sieht sie aus. So als hätte ihr jemand die Luft abgelassen. Ich kann sie nur an ihren Gesichtszügen erkennen, der Rest ihres Aussehens ist ihr abhandengekommen. »Anni«, sage ich. Keine Reaktion. Von niemandem. »Oma Anni« , sage ich erneut. Sie rührt sich, ein Zucken in ihrem Gesicht deutet an, dass sie aus dem Film erwacht, den sie gerade inwendig beobachtet. Sie lässt den Blick durch den Raum wandern, der schließlich an mir hängen bleibt, findet meine Augen und starrt mich verständnislos an. Wer könnte ich sein? Was mag ich wollen? Bringe ich Essen? Geht’s schon wieder aufs Klo?

»Hallo, Oma. Ich bin’s, Michael. Dein Enkelsohn. Erkennst du mich?«

Einen Moment lang starrt sie mich ratlos an, dann setzen sich die Bausteine in ihr zusammen, und ihr Bewusstsein erwacht gänzlich. Da ich ihr Enkelkind bin, hat sie mir gegenüber keine Ressentiments.

»Ja, Michael, ach ja, das ist schön, dass du mich besuchen kommst.«

»Das wollte ich ja schon so lange, aber es hat immer nicht geklappt. Aber jetzt hab ich mir die Zeit genommen. Wie geht’s dir denn hier?«

»Gut, mein Junge, es geht mir gut. Ich darf mich nicht beschweren.«

»Na ja, ehrlich gesagt, Oma, es sieht ’n bisschen langweilig aus hier. Was sag ich, es sieht todlangweilig aus. Was macht ihr denn die ganze Zeit?«

»Was sollen wir denn schon machen, ich kann doch gar nicht mehr aufstehen, wegen meinen Knien, und die Pfleger haben keine Zeit für uns. Da fängt man dann an zu denken, und das Leben geht einem durch den Kopf.«

Ich nehme ihren Rollstuhl und schiebe sie durch den Flur vor mir her Richtung Ausgang.

»Oma, ihr könntet doch fernsehen oder lesen oder euch unterhalten.«

»Ach was, Michael, das bringt alles nichts mehr. Was im Fernsehen läuft, interessiert mich nicht mehr. Und die anderen Leute hier kenn ich doch gar nicht. Ich denke oft an früher. An Opa Willem und an die Zeit davor, an meine Kindheit und Jugend. Ich weiß noch alles ganz genau, fast jeden Tag erinnere ich. Je älter ich werde, desto besser. Weißt du, die Jahre zwischen dreißig und jetzt, die sind verflogen, da weiß ich kaum noch was davon, das ist alles weg, aber die Zeit als Kind und als junge Frau, die ist noch vollkommen da.«

»Das ist ein komischer Effekt. Warum ist das so?«

»Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Dinge, wenn man sie das erste Mal erlebt, am spannendsten. Später bleibt ja dann immer alles gleich, die Arbeit, das Essen, das ganze Leben, aber am Anfang ist noch alles neu.«

»Das klingt ja schrecklich, Oma. Alles bleibt gleich ab dreißig?«

»Ja, da kommt nicht mehr viel. Da muss man dann durch.«

»Oma, du machst mir Angst.«

»Angst bringt nichts ein. Ich weiß zum Beispiel noch genau, wie ich mich das erste Mal verliebt habe.«

Wir sind draußen angekommen, und ich schiebe ihren Rollstuhl im Garten an einen Fleck, auf den zwischen den Bäumen die Sonne scheint. Ich decke ihre Beine mit einer Wolldecke zu und setze mich auf einen Baumstumpf neben sie.

»Oma, erzähl mir die Geschichte.«

»Na ja, weißt du, ich hatte mit Opa Willem ja nu den besten Mann, den ich haben konnte. Ein ganzes Leben war er für mich da und hat alles für mich gemacht. Jeden Tag haben wir auf dem Feld zusammen gearbeitet und jede Nacht im gleichen Bett geschlafen. Und ich war Gott für diesen Mann ehrlich dankbar.«

»Wie schön,

Weitere Kostenlose Bücher