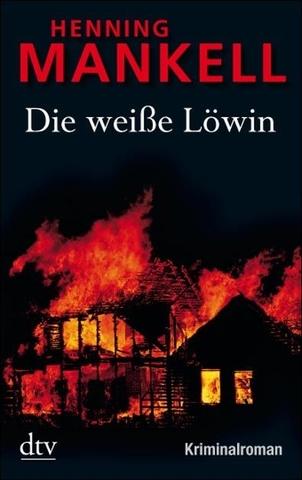

![Wallander 03 - Die weisse Löwin]()

Wallander 03 - Die weisse Löwin

Victor Mabasha war auf Konovalenkos Waage gewogen und für zu leicht befunden worden. Sikosi Tsiki würde dieselbe Prüfung durchlaufen. Jan Kleyn konnte sich nicht vorstellen, daß sich zwei Personen hintereinander als zu schwach erweisen würden.

Kurz nach halb neun verließ er sein Haus und fuhr nach Hammanskraal. Der Rauch lag schwer über dem Slum der Schwarzen neben der Autobahn. Er versuchte sich vorzustellen, daß Miranda |290| und Matilda hier hätten leben müssen, in Blechschuppen, zwischen herrenlosen Hunden, ständig mit dem beißenden Qualm der Holzkohlenfeuer in den Augen. Miranda hatte Glück gehabt, sie war dem Inferno des Slums entkommen. Ihre Tochter Matilda hatte dieses Glück geerbt. Durch Jan Kleyns Vorsorge, sein Zugeständnis an die verbotene Liebe, waren sie nicht gezwungen, das hoffnungslose Leben ihrer afrikanischen Schwestern und Brüder zu teilen.

Jan Kleyn dachte daran, daß seine Tochter die Schönheit ihrer Mutter geerbt hatte. Aber es gab einen Unterschied, der in die Zukunft wies. Matildas Haut war heller als die ihrer Mutter. Wenn sie einmal Kinder von einem weißen Mann bekommen sollte, würde sich der Prozeß fortsetzen. Irgendwann, lange nach seinem Tode, würden seine Nachkommen Kinder haben, denen man nicht mehr ansehen könnte, daß es eine schwarze Ahnin gegeben hatte.

Jan Kleyn gefiel es, Auto zu fahren und an die Zukunft zu denken. Er verstand die Menschen nicht, die meinten, man könne nicht voraussagen, wie es einmal werden würde. Für ihn wurde die Zukunft in gerade diesem Augenblick erschaffen.

Franz Malan stand auf der Veranda in Hammanskraal und wartete, als Jan Kleyn in den Hof einbog. Sie gaben sich die Hand und gingen sofort ins Haus, wo der Tisch mit der grünen Decke stand.

»Victor Mabasha ist tot«, verkündete Jan Kleyn, als sie sich gesetzt hatten.

Ein Lächeln breitete sich auf Franz Malans Gesicht aus. »So etwas habe ich mir schon gedacht«, sagte er.

»Konovalenko hat ihn gestern getötet. Die Schweden haben schon immer brauchbare Handgranaten produziert.«

»Wir verwenden sie ja auch hier bei uns im Lande. Es ist immer schwierig, sie zu beschaffen. Aber unsere Zwischenhändler wissen, wie man solche Probleme löst.«

»Das ist wohl das einzige, wofür wir den Rhodesiern dankbar sein müssen«, sagte Jan Kleyn.

Er ließ seine Kenntnisse über die Geschehnisse in Südrhodesien vor bald dreißig Jahren Revue passieren. Als Teil seiner Ausbildung |291| im Nachrichtendienst hatte er die Ausführungen eines alten Offiziers darüber gehört, wie es den Weißen in Südrhodesien gelungen war, die weltumfassenden Sanktionen gegen ihr Land zu umgehen. Das hatte ihn gelehrt, daß Politiker immer schmutzige Hände haben. Die mit der Macht spielen, schaffen Regeln und brechen sie, je nachdem, wie das Spiel sich entwickelt. Trotz der Sanktionen, zu denen sich alle Länder der Welt außer Portugal, Taiwan, Israel und Südafrika bekannten, hatte es in Südrhodesien nie an Waren, die importiert werden mußten, gemangelt. Auch der Export des Landes brach nie richtig zusammen. Das war nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß amerikanische und sowjetische Politiker in geheimer Mission nach Salisbury geflogen waren und ihre Dienste angeboten hatten. Bei den amerikanischen Politikern handelte es sich meist um Senatoren aus dem Süden, die es als wichtig ansahen, die weiße Minderheit im Lande zu stützen. Durch ihre Kontakte hatten griechische und italienische Geschäftsleute, schnell gegründete Flugunternehmen und ein ausgeklügeltes Netz von Zwischenhändlern es übernommen, die Sanktionen heimlich wirkungslos zu machen. Russische Politiker ihrerseits hatten sich durch ähnliche Maßnahmen Zugang zu gewissen rhodesischen Metallen garantiert, die sie für ihre Industrie benötigten. Bald bestand die ganze Isolation nur noch zum Schein. Aber weltweit hatten Politiker weiter an Rednerpulten gestanden, das weiße rassistische System verdammt und die Vortrefflichkeit der Sanktionen gepriesen.

Später war Jan Kleyn klargeworden, daß das weiße Südafrika ebenso viele Freunde in der Welt hatte. Diese Hilfe fiel weniger ins Auge als die Unterstützung, die die Schwarzen bekamen. Aber Jan Kleyn zweifelte nicht daran, daß das, was im verborgenen geschah, mindestens ebenso wertvoll war wie die Solidarität, die auf Straßen und Plätzen proklamiert wurde. Was stattfand, war ein Kampf auf Leben und Tod, in dem nach und nach alle Mittel zugelassen worden waren.

»Der

Weitere Kostenlose Bücher