![Weisser Oleander]()

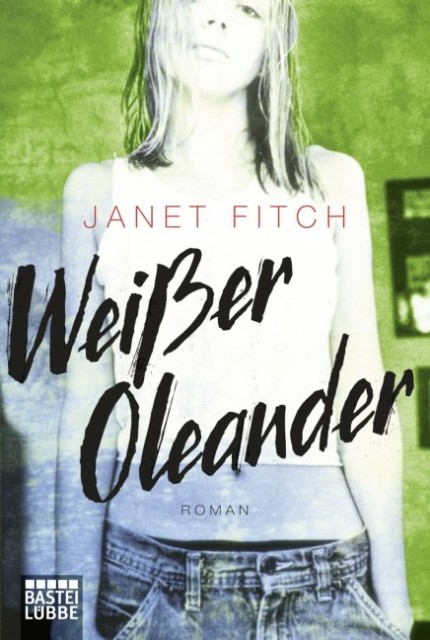

Weisser Oleander

gerichtet.

»Wenn du hast genug von Warten«, sagte er, »dann komm zu mir.«

»Und wenn du gar nicht gut bist?«, meinte ich und brachte damit die anderen Mädchen zum Lachen.

»Habe nur Sorgen, dass du verliebst in Sergej«, sagte er, seine Stimme wie eine Hand zwischen meinen Beinen.

Meine neueste Sozialarbeiterin, Mrs. Luanne Davis, war eine Schwarze mittleren Alters. Sie trug eine weiße Bluse, die sie mit einer Schleife im Nacken gebunden hatte, und ihr entkraustes Haar in einem Pagenschnitt. Ich hatte sie ausgemacht, kaum dass ich nach der Schule das McDonald’s auf dem Sunset Boulevard betreten hatte. Ich bestellte einen Burger, Pommes frites und eine Cola, und ausnahmsweise störte mich das Gekreische der Kinder in der Spielecke überhaupt nicht. Ich war am Vorabend mit Niki ins Playland gegangen, wo sie bei Freeze, einer von Werners Bands, gesungen hatte. Ich hatte ihren Mikrofonständer getragen, was mich automatisch zum Roadie machte, sodass ich keinen Personalausweis vorzeigen musste. Niki war die Einzige, die singen konnte. Sie hatte eine schnurrende, ironische Stimme; sie sang so, wie Anne Sexton ihre Gedichte las. Doch alle anderen kreischten bloß herum, keiner konnte vernünftig spielen, und ich war immer noch halb taub von dem Krach.

Die Sozialarbeiterin schob mir einen Packen Briefe über den klebrigen Tisch zu. Ein so großes Potential für Schaden, dass ich sie am liebsten gar nicht in die Hand genommen hätte. Ich hasste schon ihren Anblick: die Handschrift meiner Mutter, das enge Gekritzel, das durch die blauen Luftpostumschläge hindurchschien. Pro Briefmarke konnte sie sieben Blätter versenden, und jede Seite wog schwerer als die Nacht. Sie waren wie ein Wald aus Seetang; sie warfen ein seltsames grünliches Licht, man konnte sich darin verlieren, hängen bleiben und ertrinken. Ich hatte ihr nicht mehr geschrieben, seit Claire gestorben war.

Während sie ihren schwarzen Kaffee mit Süßstoff schlürfte, redete Mrs. Luanne Davis. Wegen meiner temporären Taubheit sprach sie langsam und überbetont. »Du solltest ihr wirklich schreiben. Sie ist in Isolationshaft. Es ist sicher nicht leicht für sie.«

»Ich hab sie da nicht hingebracht«, sagte ich, während ich immer noch misstrauisch die Briefe beäugte wie Portugiesische Galeeren, die in der unschuldigen See trieben.

Sie runzelte die Stirn. Sie hatte schon Falten zwischen den Augenbrauen, weil sie immer vor Mädchen wie mir die Stirn runzelte; Mädchen, die nicht daran glaubten, dass irgendjemand sie lieben könnte, am allerwenigsten ihre gefährlichen Eltern. »Ich kann dir bloß sagen, wie wenig Kinder ich betreue, deren Eltern ihnen schreiben. Die würden sich total freuen!«

»Ja, ich bin ein echtes Glückskind«, sagte ich und steckte die Briefe pflichtbewusst in meinen Rucksack.

Ich aß auf und beobachtete dabei die Kinder, die aus dem Netz auf einen kleinen Jungen heruntersprangen, der seine Füße in der Ballgrube nicht mehr wiederfinden konnte. Immer wieder sprangen sie auf ihn und lachten, während er schrie. Seine Teenager-Mutter unterhielt sich viel zu eifrig mit einer Freundin, um ihm zu helfen. Schließlich rief sie den anderen Kindern etwas zu, doch sie stand nicht etwa auf oder tat sonst irgendetwas, um ihren Sohn zu beschützen. Als sie sich wieder ihrer Freundin zuwandte, begegneten sich unsere Augen. Es war Kiki Torrez. Wir ließen uns nicht anmerken, dass wir uns kannten, wir sahen uns nur ein bisschen länger an als bei einem flüchtigen Blick; dann unterhielt sie sich weiter mit ihrer Freundin. Und ich dachte mir, dass Häftlinge wahrscheinlich genau diesen Blick wechseln, wenn sie sich draußen wieder begegnen.

Als ich nach Hause kam, saß Yvonne vor dem Fernseher auf der gemusterten grünen Samtcouch und schaute sich eine Talkshow für Teenager an. »Das ist die Mutter«, erklärte sie mir, ohne die Augen vom Bildschirm abzuwenden. »Sie hat die Tochter abgegeben, als sie sechzehn war. Sie haben sich bis zu diesem Augenblick nicht wiedergesehen.« Große Kindertränen liefen ihr über das Gesicht.

Ich konnte nicht verstehen, wie sie sich das anschauen konnte; es war so verlogen wie ein Werbespot. Ich musste an die Adoptivmutter denken, die das Mädchen aufgezogen hatte; wie schrecklich es für sie sein musste, ihre behutsam aufgezogene Tochter in den Armen einer Fremden zu sehen, begleitet vom Applaus des Talkshow-Publikums. Doch mir war klar, dass Yvonne sich vorstellte, wie sie in zwanzig Jahren in

Weitere Kostenlose Bücher