![Wielstadt-Trilogie Bd. 1 - Drachenklingen]()

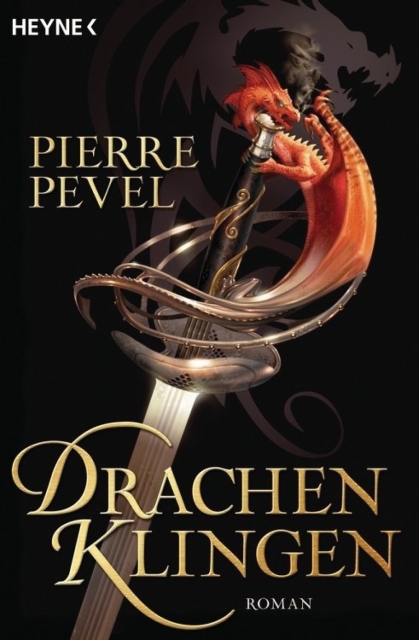

Wielstadt-Trilogie Bd. 1 - Drachenklingen

abgetrieben, weg von ihren Pferden. Anstatt wieder kehrtzumachen und in die Richtung zu laufen, aus der die Verfolger kamen, hatte Saint-Lucq beschlossen, einfach zu Fuß weiterzugehen. So hatten sie stundenlang Wälder und Felder durchquert, immer auf der Hut vor den Reitern, die ihnen wahrscheinlich schon auf den Fersen waren. Schließlich erreichten sie völlig erschöpft ein Dorf mit einer einladenden Herberge.

Zur Stunde befand sich Lucien Bailleux allein in einem Zimmer im ersten Stock. Er saß an einem Tisch und aß mit ungeheurem Appetit, denn drei Tage in Gefangenschaft und die schlechte Behandlung hatten ihn hungrig gemacht. Er hatte noch immer das gleiche Hemd an, das er getragen hatte, als man ihn vor Tagen unvermittelt aus dem Schlaf gerissen und entführt hatte. Aber durch das unfreiwillige Bad im Fluss war er wenigstens einigermaßen sauber geworden. Doch mager, mit wirrem Haar und von den Strapazen gezeichnet, sah er wirklich wie jemand aus, der großes Unheil überlebt hatte.

Als Saint-Lucq ohne zu klopfen eintrat, blickte er erschrocken auf. Das Mischblut warf ein Bündel mit Kleidern aufs Bett.

»Für Euch. Es gehörte einem Reisenden, der verschwand, ohne die Zeche zu zahlen.«

»Danke.«

»Ich habe uns auch zwei Pferde besorgt«, fuhr Saint-Lucq fort und warf dabei einen schnellen, prüfenden Blick aus dem Fenster. »Ihr könnt doch reiten?«

»Äh … Ja. Ein wenig … Glaubt Ihr denn, die Reiter sind uns immer noch auf den Fersen?«

»Da bin ich sogar ziemlich sicher. Sie wollen Euch und werden nicht so leicht von diesem Vorhaben ablassen … Die Körper der Räuber, die ich bei der Mühle getötet habe, waren bestimmt noch warm, als sie ankamen. Da können sie sich ausmalen, dass wir ihnen nur knapp entkommen sind. Auch die Pferde, die ich für unsere Flucht vorgesehen hatte, werden sie entdeckt haben, also wissen sie, dass wir zu zweit und zu Fuß unterwegs sind. Es würde mich nicht wundern, wenn sie auf der Suche nach uns gerade die Felder durchstreiften.«

»Aber wir werden ihnen doch entkommen, oder?«

»Vielleicht haben wir Glück, wenn wir jetzt keine Zeit mehr verlieren. Zumindest wissen sie nicht, wohin wir unterwegs sind.«

»Nach Paris, oder etwa nicht?«

»Nicht, bevor wir das Dokument haben. Nicht, bevor wir es an einen sicheren Ort gebracht haben. Zieht Euch jetzt um!«

Doch als sich Bailleux neu angekleidet hatte, verlor er die Nerven. Er ließ sich auf das Bett fallen, schlug die Hände vors

Gesicht und brach in Tränen aus. »Ich … ich verstehe das einfach nicht«, schluchzte er.

»Was versteht Ihr nicht?«, fuhr ihn das Mischblut ungeduldig an.

»Warum ich? Warum muss mir das alles passieren? Ich führe ein geregeltes Leben. Ich habe studiert und später die Kanzlei meines Vaters übernommen. Ich habe die Tochter eines Kollegen geheiratet. Ich war immer ein gehorsamer Sohn und ein guter Ehemann. Ich bete jeden Tag und verteile regelmäßig Almosen. Ich bin ein ehrenhafter und ehrlicher Geschäftsmann. Alles, was ich will, ist ein ruhiges und friedliches Leben. Also warum ich?«

»Ihr habt einfach das falsche Testament geöffnet. Und was ein noch größerer Fehler war: Ihr habt darüber geredet.«

»Aber das war doch meine Pflicht als Notar!«

»Gewiss.«

»Das ist einfach ungerecht.«

Darauf erwiderte Saint-Lucq nichts.

Er war der Überzeugung, dass es sowieso keine Gerechtigkeit gab. Für ihn gab es nur die Mächtigen und die Schwachen, die Reichen und die Armen, die Wölfe und die Lämmer, manche durften leben, die anderen mussten sterben. So war der Lauf der Welt, und so würde es immer bleiben. Alles andere war nur weltfremdes, romantisches Geschwätz.

Er trat einen Schritt auf den Notar zu, denn er wollte ihn ermutigen, sich zusammenzureißen, und ihm Hoffnung machen. Doch Bailleux sprang plötzlich auf und umarmte ihn. Saint-Lucq erstarrte.

»Danke, mein Herr. Ich danke Euch … Ich weiß nicht einmal, wer Ihr wirklich seid. Ich weiß auch nicht, wer Euch geschickt hat … Aber ohne Euch … Mein Gott, ohne Euch! Dafür

werde ich Euch ewig dankbar sein, mein Herr. Es gibt nichts, das ich nicht für Euch tun würde. Ihr habt mich gerettet. Ich verdanke Euch mein Leben.«

Langsam, aber bestimmt befreite sich Saint-Lucq aus der Umklammerung. Dann packte er Bailleux an den Schultern, schüttelte ihn und befahl: »Seht mich an, Monsieur.«

Der Notar gehorchte, und in den roten Augengläsern spiegelte sich sein Abbild.

»Dankt mir nicht«, fuhr

Weitere Kostenlose Bücher