![Winterkill]()

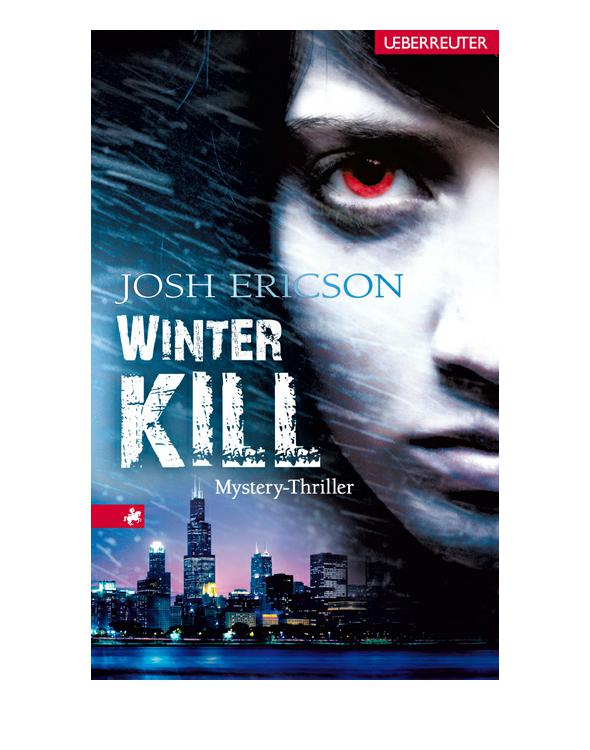

Winterkill

sie darauf zu. Durch das Schneetreiben gedeckt erreichte sie das Ufer des Flusses. Bei Nacht und in dem unwirtlichen Schneetreiben wirkte er noch abweisender als sonst.

Am Ufersteg lagen einige Jachten und Boote vertäut. Sie gehörten den Bewohnern mehrerer Wohnhäuser weiter südlich. Gleich nach ihrer Ankunft in Chicago war sie zu einer Bootsrundfahrt über den Chicago River eingeladen worden und erinnerte sich noch an die Worte des Fremdenführers. An den Booten entlang humpelte sie zu der Mündung des Seitenarms in den Fluss, wollte gerade die Straße überqueren, um sich hinter einem der zahlreichen Müllcontainer zu verstecken, bis die Killer verschwunden waren, als der Geländewagen auftauchte.

So schnell, dass die Männer sie bestimmt nicht sahen, sprang sie auf eines der Boote, eine größere Jacht, und lief geduckt um die Aufbauten herum. Zwischen Kajüte und Reling ging sie in die Hocke. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie deutliche Spuren im Schnee, der auch an Bord der Jacht zentimeterdick lag, hinterlassen hatte.

Mit klopfendem Herzen beobachtete sie, wie der Escalade langsam am Ufer entlangfuhr. Nicht weit von der Mündung des Seitenarms in den Fluss entfernt blieb er stehen. Beide Männer stiegen aus und gingen ein paar Schritte auf das Ufer zu, musterten die Boote und kehrten langsam zu ihrem Wagen zurück. Anscheinend hatten sie die Fußspuren nicht gesehen.

»Die ist bestimmt zur Hochbahn«, sagte der Große, »oder zum Bus. Lass uns die Haltestellen und den Bahnhof checken. Irgendwo muss sie ja sein.«

»Wenn wir das verdammte Weib nicht bald finden, drehe ich durch«, schimpfte der Untersetzte. »So viel zahlt Bruno nun auch wieder nicht, dass ich mir wegen so einer kleinen Schlampe die halbe Nacht um die Ohren schlage.«

Als die Männer in den Wagen stiegen und davonfuhren, beruhigte sich Sarahs Herzschlag. Jetzt wusste sie wenigstens, was sie vorhatten. Sie kletterte vom Boot, humpelte weiter nach Süden, weil sie sich erinnerte, dass es dort weder eine Hochbahnstation noch eine Bushaltestelle gab, stieg die steile Treppe zwischen zwei Wohntürmen zur Kingsbury Street hinauf und hielt sich mit beiden Händen an dem eiskalten Geländer fest, bis die Schmerzen in ihrem Knöchel wieder etwas nachließen.

Sie brauchte unbedingt ein Telefon. Ihr blieb keine andere Wahl mehr, als Father Paul anzurufen. Er war der einzige Mensch, dem sie noch vertraute. Er würde ihr helfen … irgendwie. Er war der Einzige, der sich nicht vom Wendigo vereinnahmen lassen würde. Als gottesfürchtiger Pater besaß er vielleicht stärkere Abwehrkräfte als jeder andere. Ihm würde etwas einfallen, ihm fiel immer etwas ein. Wenn das Reservat doch nur nicht so weit von Chicago entfernt wäre, dachte sie. Von Grand Portage nach Chicago brauchte man über zehn Stunden.

Erschöpft vom vielen Laufen humpelte sie an den Wohnhäusern entlang. Die Eingänge waren alle dunkel und verschlossen. Sie blickte sich ständig nach den Verfolgern um und musste sich nur einmal verstecken, als ein Streifenwagen langsam an ihr vorbeifuhr. Auch die Polizei suchte nach ihr, und man hatte ja gesehen, was der Wendigo mit Cops anstellte. Weder bei den Cops noch beim FBI war sie noch sicher. Sie wurde von allen Seiten gejagt und wusste nicht, wer gefährlicher war, die beiden Auftragskiller oder der Wendigo.

Einen Block vor der Division erreichte sie ein großes Wohnhaus, eines der neuen Gebäude in dieser Gegend mit einem Türsteher, der sich hinter die Glastür in die warme Eingangshalle zurückgezogen hatte. Ein Schwarzer, der ihr so freundlich und unverbindlich zuwinkte, dass sie ihren ganzen Mut zusammennahm und die Tür öffnete. »Hey«, begrüßte sie ihn, »was dagegen, wenn ich mich ein wenig aufwärme?«

»Ich nicht, aber die Eigentümer. Die wollen nicht, dass ich Fremde reinlasse. Kann man ihnen nicht verdenken, oder?« Er zeigte seine strahlend weißen Zähne. »Nun ja, Sie sehen nicht gerade wie ein Junkie aus. Ein paar Minuten können Sie schon bleiben.« Er betrachtete sie neugierig, war sich wohl nicht ganz sicher, was er von ihr halten sollte. »Haben Sie sich verlaufen, Miss?«

Sie wusste nicht so recht, wie sie es ihm beibringen sollte, und entschied sich für die direkte Methode. »Sie werden mir nicht glauben, Mister, aber es stimmt tatsächlich: Ich hab meine Handtasche mit dem Handy und meinem Geld verloren und müsste dringend telefonieren. Ob ich mal Ihr Handy benutzen dürfte? Ganz kurz …«

Der Türsteher,

Weitere Kostenlose Bücher