![Zuhause ist ueberall]()

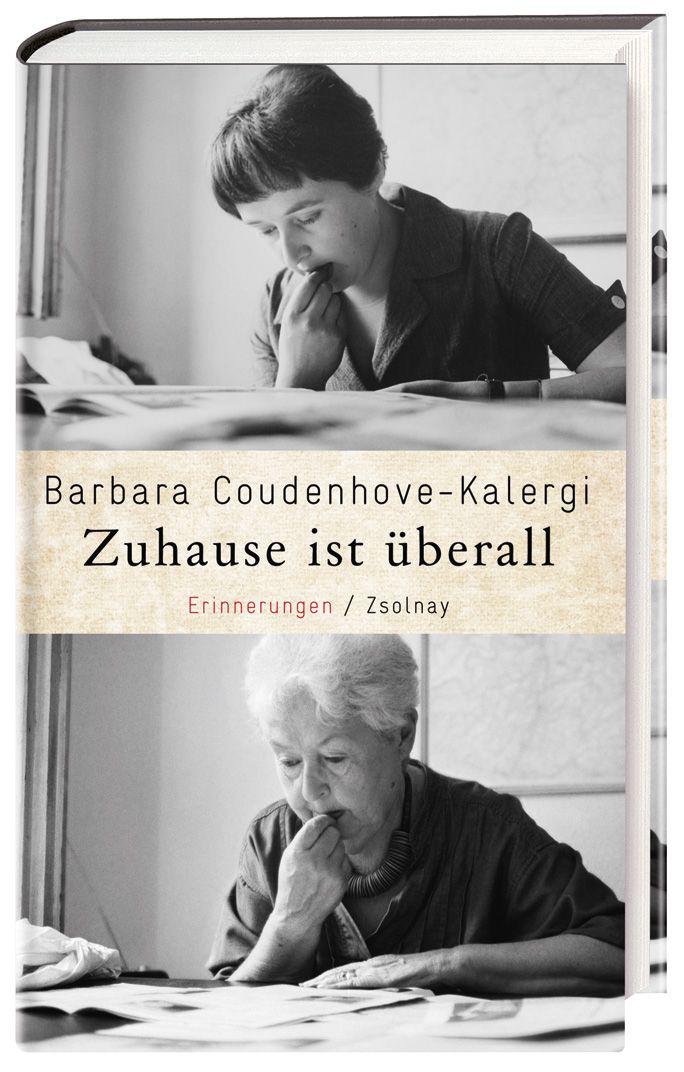

Zuhause ist ueberall

über die prekäre Lage im Lande meint er lächelnd: Alle waren so damit beschäftigt, einander zu hassen, dass sie nicht dazugekommen sind, die Juden zu hassen. Als was er sich denn jetzt fühle, frage ich ihn. Als Bosnier? Als Ex-Jugoslawe? Ja, das sei eine schwierige Frage, meint mein Gesprächspartner. Er habe kürzlich gelesen, dass der spanische König Juan Carlos nach fünfhundert Jahren feierlich das Judenedikt aufgehoben und den Nachkommen der Vertriebenen die Rückkehr und die spanische Staatsbürgerschaft angeboten habe. Diese wolle er jetzt haben. Schließlich sei seine erste Sprache das Ladino gewesen, das altertümliche Spanisch der Sepharden. Er zeigt mir Fotos: Mutter Albahari in der traditionellen Tracht der spanischen Damen, dem schwarzen Kleid mit Spitzenmantille. Als ich nach Jahren wieder nach Sarajevo komme, frage ich Herrn Albahari, was aus seinen Bemühungen geworden ist. Leider nichts, höre ich. Er habe zwar aus Spanien eine freundliche Antwort bekommen, aber spanischer Staatsbürger könnte er nur werden, wenn er seinen Wohnsitz nach Spanien verlege. Und das wolle er auf seine alten Tage nun doch nicht.

Hat unsere Versöhnungsreise Sinn gehabt? Oder hat sie nur die Unmöglichkeit von Dialog und Versöhnung erst recht unterstrichen? Ich weiß nicht so recht. Bei aller politischen Naivität von uns Pilgern war es doch berührend und eindrucksvoll, diesen Weg von Gotteshaus zu Gotteshaus mitzugehen, auf Deutsch und auf Bosnisch, auf Latein und auf Hebräisch, auf Altslawisch und auf Arabisch Menschen beten zu hören, den einen Gott auf die unterschiedlichste Weise verehrend. Und der Anblick der verschiedenen Diener dieses Gottes, einigermaßen voneinander genervt, aber doch zur Versöhnung bereit, Seite an Seite durch die schwergeprüfte Stadt wandernd, hat offensichtlich auf die Leute ihren Eindruck nicht verfehlt. Eine Geste – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

2001 komme ich noch einmal nach Sarajevo, diesmal mit einer Gruppe deutscher Politikwissenschafter. Wir sollen »positive Entwicklungen« sehen in diesem dreigeteilten Land, das inzwischen einen Friedensvertrag hinter sich hat und eine Verfassung besitzt. Meine Bilanz, in einem Artikel für die Wiener Presse niedergelegt, liest sich auszugsweise so:

»Edris Kolar ist ein junger Mann von siebenundzwanzig, ein blasser, dunkelhaariger Mensch, der zugleich älter und jünger wirkt als seine Jahre. Er ist ein resignierter und etwas zynisch gewordener Veteran, der seinen Erinnerungen lebt, und gleichzeitig ein junger Kriegsfreiwilliger, der seine jugendliche Begeisterung, das Beste in seinem Leben, um keinen Preis aufgeben will. Eins ist er nicht: in der Gegenwart, im Frieden angekommen. Ein Fuß im Krieg, ein Fuß im Frieden, sich tapfer durchschlagend, aber ziemlich traumatisiert – das sind alles Eigenschaften, die er mit seiner Heimatstadt gemeinsam hat.

Edris Kolars Elternhaus steht in einem Vorort der bosnischen Hauptstadt, umringt von ein paar zerschossenen Wirtschaftsgebäuden und einigen windzerzausten Obstbäumen. Ein schäbiges, notdürftig hergerichtetes Bauernhaus, über der Haustür ein selbstgemaltes Schild: ›Kolar Tunel Museum‹. In diesem Haus lag und liegt der Eingang zu dem Tunnel, der in den Wochen der Belagerung Sarajevos durch die jugoslawische Volksarmee der einzige gangbare Weg zwischen der eingekesselten Stadt und der Außenwelt war. Durch diesen schmalen Gang wurden Lebensmittel und Waffen transportiert. Neun Jahre ist das jetzt her. Edris, der älteste Sohn des Hausbesitzers, hat es zu seiner Mission gemacht, dieses Denkmal aus Sarajevos heroischster Zeit der Nachwelt zu erhalten. ›Die Welt vergisst uns‹, sagt der selbsternannte Museumsdirektor. ›Aber sie darf uns nicht vergessen.‹

In der Stadt ist der Krieg noch immer so gegenwärtig, als sei er erst gestern zu Ende gegangen. Jeder ist bestrebt, uns dessen Spuren zu zeigen, mit einer Mischung aus Traurigkeit und Stolz. Die Einfallstraße vom Flughafen her, Sniper Alley genannt, die Straße, die damals von den serbischen Scharfschützen in den Bergen rechts und links tagaus, tagein unter Feuer genommen wurde. Überall sind die Einschusslöcher zu sehen. Und auch im Stadtzentrum stößt man auf Schritt und Tritt auf zerstörte Häuser, verbrannte Mauern, Graffiti aus den Kampftagen. 1260 Tage hielt Sarajevo damals der Belagerung stand. 10.400 Bürger fanden den Tod. Die Wunden sind noch unverheilt. Zwei Drittel der Jungen wollen weg.

Sarajevo

Weitere Kostenlose Bücher