![Zuhause ist ueberall]()

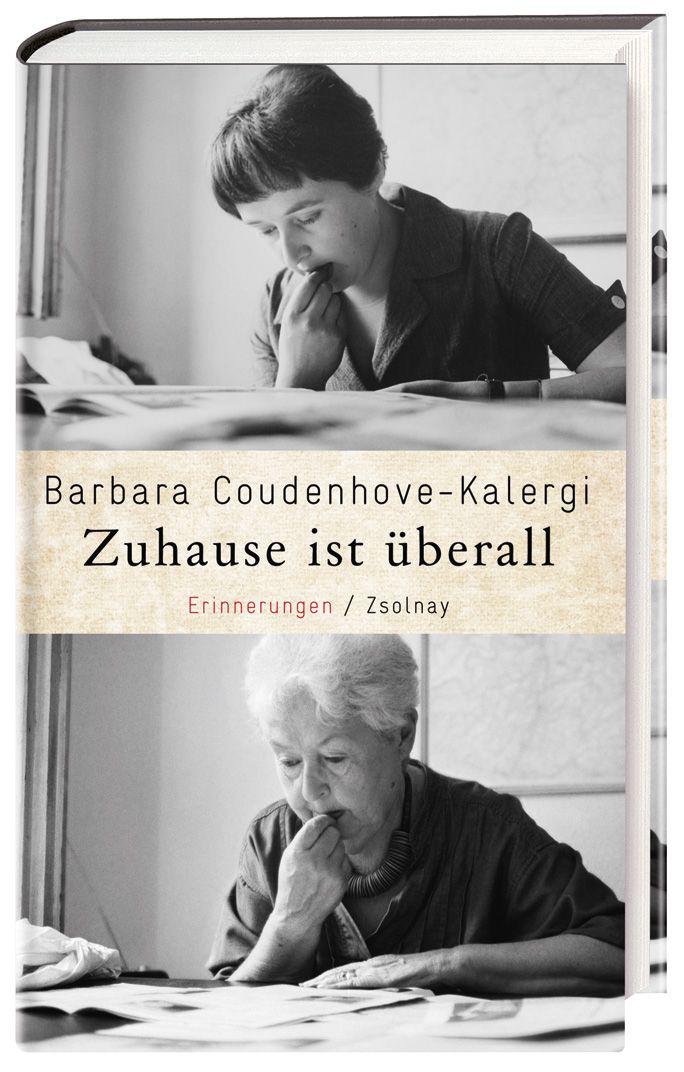

Zuhause ist ueberall

Schönerer, um die Jahrhundertwende Führer der Alldeutschen und radikaler Antisemit, in seinem Schloss Rosenau residiert.

Sein Geist scheint bei diesen Gymnasiasten noch immer lebendig zu sein. Stefan führt mich zur »Bude« der Markomannen und zeigt mir deren Schatz, die sogenannte Liederfibel der Verbindung. Fast ehrfürchtig nimmt er das Buch in die Hand. Es ist ein abgeschabter, in Leder gebundener Band. Einer der Alten Herren hat es den Jung-Kommilitonen geschenkt. Die Bundeslied der Verbindung, das die Burschen oft inbrünstig singen, geht so: »Den deutschen Ahnen, Bundesbrüder, dem deutschen Geiste, unserm Hort, den deutschen Farben unsere Lieder, der deutschen Treue unser Wort. Der deutschen Ehre, Markomannen, dem Blühen unserer deutschen Saat, dem Vaterlande der Germanen, der deutschen Freiheit unsere Tat.«

Bin ich hier wirklich im 20. Jahrhundert? In Waidhofen an der Thaya, 1962? Es kommt mir vor, als sei für diese Jungen die Zeit stehengeblieben. Ich blättere weiter. »Schart euch, Brüder, um die Fahnen, folget kühn des Banners Ruf, als wollt zum Heldentode mahnen Odin selbst, der euch erschuf. (…) Wollen nur nach Rache streben, fallen, in der Faust das Schwert. Markomannias Söhne geben Vätern, euch, was ihr begehrt.«

Hat Gerd Honsik an dieses Lied gedacht, als er in Wien seine Bombe warf? Wollte er seinen eigenen Vater rächen? Honsik senior war SS-Mann. Im Krieg war er aber in einer Fallschirmjägereinheit der Wehrmacht gewesen und gegen Kriegsende in Italien gefallen. Nach dem Krieg hatte die Familie Schwierigkeiten, eine kurze Zeitlang schien es fraglich, ob sie die Hinterbliebenenrente bekommen würde. Euer Vater war ein Mörder, hörte Gerd als Kind einmal jemanden sagen. Für ihn war der Vater ein Held, ein verklärtes Idol. Dieser sei Ritterkreuzträger gewesen, erzählte er seinen Freunden. Das hatte er von seiner Mutter gehört, aber es stimmte nicht. Wie ein Kriegskamerad berichtete, hatte Vater Honsik sich auch nur deshalb zu den Fallschirmjägern gemeldet, weil er hoffte, wegen der langen Ausbildung das Kriegsende noch in der Heimat zu erleben und nicht mehr an die Front zu müssen. Eine vernünftige Überlegung, von der sein heldensüchtiger Sohn freilich nichts erfuhr.

Im Waidhofener Internat hat der junge Gerd Honsik die deutschnationale Markomannia in bewusster Opposition zur die Schule dominierenden katholischen Rugia und im Rückgriff auf bestehende lokale Traditionen wiedergegründet. Natürlich hat man auch Verbindungsnamen. Stefan heißt Eidulf, andere Kommilitonen heißen Hagen, Totila, Werwolf. Gerd hieß und heißt Teja. Mein Teja! Der tragische Gotenkönig! Alle haben offensichtlich ihren »Kampf um Rom« gelesen und verinnerlicht. Dieser alte Germanenquatsch. Hört denn das nie auf?, frage ich mich einigermaßen resigniert. Neulich habe ich das Buch, das ich als zwölfjähriges HJ-Mädel so liebte, irgendwo liegen gesehen und aus Nostalgie hineingeschaut. Ich schlage auf gut Glück irgendeine Seite auf. »Sagt euren Weibern«, sagt da der weise alte Hildebrand zum jungen König, »dass sie niemals einen Römer umarmen dürfen und nie einen Römling.« So weit Autor Felix Dahn.

Ich sehe mich um in der Markomannen-Bude. Noch einen Schatz birgt sie: einen Satz Schläger, die Waffe der schlagenden Burschenschafter. Auch dies ein Geschenk der Alten Herren, Waidhofener Honoratioren, die die Jungen wohlwollend fördern. Diese Alten Herren der Markomannia Waidhofen, fünfunddreißig an der Zahl, waren enttäuscht, als ihre Verbindung nach dem Krieg keinen Nachwuchs mehr hatte. Und sie waren froh, als der damals fünfzehnjährige Gerd Honsik auftauchte und sie wieder aufbauen wollte. Sie halfen ihm mit Rat und Tat und auch mit großzügigen Geldspenden. Sie bezahlten nicht nur die Schläger, sondern sie finanzieren auch die Bude und das Bier, das dort getrunken wird. Ich bitte Stefan, mich zu ihnen zu führen.

Eine gutbürgerliche Wohnung. Der Hausherr ist ein pensionierter Tierarzt. Schmisse im Gesicht, wie es sich gehört. Ein Esszimmer in deutscher Eiche, das mich an eins meiner alten Wiener Untermietzimmer erinnert. Über dem Buffet ein Porträt unseres Gastgebers, die stahlblauen Augen in weite Fernen gerichtet. Warum nur bilde ich mir ein, dass hier früher ein anderes Bild eines anderen Herrn mit stahlblauen, in die Ferne gerichteten Augen gehangen ist?

Markige, aber misstrauische Begrüßung. Stefan hat seinem Gönner gesagt, dass ich Journalistin bin.

Weitere Kostenlose Bücher