![2666]()

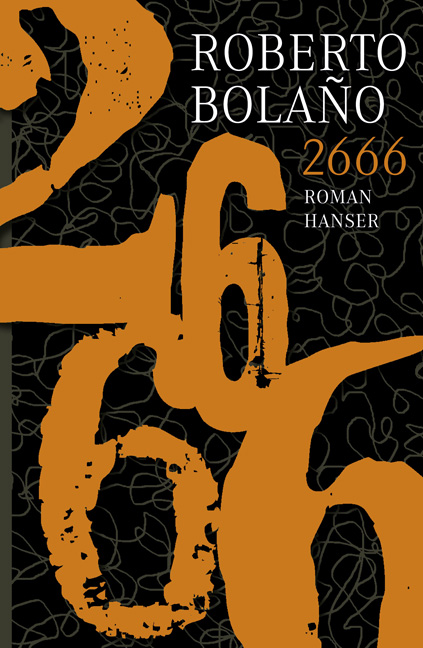

2666

den offenen Bereich mit der Bar und den Zimmern oder Appartements des Gebäudes verbanden, kleinen Appartements, die sich Morini als Doppelzimmer mit amerikanischer Küchenzeile und Bad vorstellte. Nach einer Weile war niemand mehr draußen, nicht einmal die gelangweilten Kellner, die er vorher gesehen hatte, liefen herum. Pelletier und Espinoza waren noch immer ins Spiel vertieft. Neben Pelletier sah er einen Haufen Jetons, außerdem Münzen verschiedener Währungen, woraus er schloss, dass er am Gewinnen war. Espinoza machte indes nicht den Eindruck, als würde er sich geschlagen geben. In diesem Moment schaute Morini in seine Karten und stellte fest, dass er nichts auf der Hand hatte. Er warf die Karten hin und verlangte vier neue, die er verdeckt auf dem Steintisch liegenließ, ohne sie anzusehen, und setzte mit einiger Mühe seinen Rollstuhl in Bewegung. Pelletier und Espinoza fragten noch nicht einmal, wohin er wollte. Er rollte bis an den Rand des Beckens. Erst da stellte er fest, wie riesig es war. In der Breite maß es wenigstens dreihundert Meter, und in der Länge, schätzte Morini, erstreckte es sich über mehr als drei Kilometer. Das Wasser war dunkel, und da und dort trieben ölige Schlieren, wie man sie in Hafenbecken sieht. Von Norton keine Spur. Morini rief laut:

»Liz.«

Er glaubte, am anderen Ende des Beckens einen Schatten zu sehen, und lenkte seinen Rollstuhl in diese Richtung. Die Strecke war lang. Einmal schaute er sich um und konnte weder Pelletier noch Espinoza mehr sehen. Auf diesem Teil der Terrasse hielt sich dichter Nebel. Er setzte seinen Weg fort. Das Wasser des Pools schien über die Ränder treten zu wollen, als würde sich irgendwo ein Sturm oder Schlimmeres zusammenbrauen, obwohl auf Morinis Seite alles still und friedlich war und nichts auf ein Unwetter hindeutete. Kurz darauf wurde Morini vom Nebel eingeschlossen. Zunächst versuchte er weiterzufahren, aber dann sah er ein, dass er Gefahr lief, mit dem Rollstuhl in das Schwimmbecken zu stürzen, und beschloss, lieber kein Risiko einzugehen. Als seine Augen sich an den Nebel gewöhnt hatten, sah er einen Felsen wie ein dunkles, schillerndes Riff im Becken aufragen. Seltsam fand er das nicht. Er näherte sich dem Beckenrand und rief erneut Liz' Namen, diesmal voll Angst, sie nie wiederzusehen. Schon ein leichter Ruck der Räder hätte genügt, und er wäre hineingefallen. Dann stellte er fest, dass sich der Swimmingpool geleert hatte und seine Tiefe enorm war, als würde sich zu seinen Füßen ein Abgrund aus schwarz verschimmelten Kacheln auftun. Auf seinem Grund entdeckte er eine Frauengestalt (obwohl völlige Gewissheit unmöglich war), die auf die Flanken des Felsens zustrebte. Schon wollte Morini erneut rufen und ihr Zeichen geben, als er spürte, dass jemand, etwas, hinter ihm stand. Augenblicklich wurde ihm zweierlei klar: Das Wesen hinter ihm war böse, und es wollte, dass Morini sich umdrehte und ihm ins Gesicht sah. Vorsichtig wich er zurück, immer am Beckenrand entlang und bemüht, seinen Verfolger nicht anzuschauen, während er nach der Leiter suchte, über die er vielleicht zum Grund gelangen konnte. Natürlich blieb die Leiter, die man logischerweise in einer der Ecken erwarten durfte, verschwunden, und nach einigen Metern hielt er schließlich an, machte kehrt und stellte sich dem Gesicht des Unbekannten, wobei er seine Angst bezwang, eine Angst, die sich aus der wachsenden Gewissheit speiste, die Person zu kennen, die hinter ihm her war und diesen Gestank des Bösen verströmte, den Morini kaum ertragen konnte. Aus dem Nebel tauchte daraufhin das Gesicht von Liz Norton auf. Das einer jüngeren, womöglich nicht einmal zwanzigjährigen Norton, die ihn so streng und ernst ansah, dass Morini die Augen senken musste. Wer war die Person, die auf dem Grund des Schwimmbeckens herumlief? Noch konnte Morini sie sehen, ein winziger Fleck, der sich anschickte, den jetzt zu einem Gebirge angewachsenen Felsen zu erklimmen, und diese ferne Vision trieb ihm die Tränen in die Augen, und es überkam ihn eine tiefe und untröstliche Traurigkeit, als sähe er seine erste Liebe sich durch ein Labyrinth kämpfen. Oder als sähe er sich selbst mit noch gesunden Beinen, aber unterwegs auf einer völlig aussichtslosen Klettertour. Außerdem, dachte er - er konnte einfach nicht anders, und es war gut, dass er nicht anders konnte -, besaß das Ähnlichkeit mit einem Gemälde von Gustave Moreau oder Odilon Redon. Dann schaute er wieder zu

Weitere Kostenlose Bücher