![Assassini]()

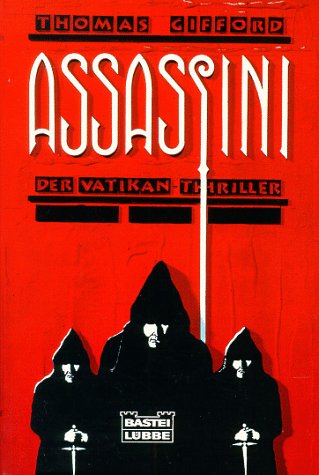

Assassini

Schreibtisch und versuchte mich zu erinnern, ob ich Val schon mal so ängstlich erlebt hatte, daß die Furcht sich in ihrer Stimme niederschlug. Nein. Noch nie.

Ich verließ mein Büro früher als üblich. Ich wollte noch duschen und mich umziehen, bevor ich mich hinter das Steuer meines Mercedes klemmte, um nach Princeton zu fahren.

An der Ecke Siebenunddreißigste Straße und Madison stieg ich aus dem Taxi. Der Nebel war so dicht geworden, daß die Lichter der Stadt kaum durchdrangen und nur noch verwaschene Flecke bildeten. Die Straßenlaternen waren bereits eingeschaltet und tauchten ihre Umgebung in trübes Zwielicht. Ich ging zum Park hinüber und versuchte immer noch, mir einen Reim darauf zu machen, was mit meiner Schwester los sein mochte. Die Straßen waren rutschig und glänzten vor Nässe. Die Footballsaison war erst vor gut einer Woche zu Ende gegangen, aber von einem Tag auf den anderen waren fast winterliche Temperaturen eingebrochen, und der Sprühregen verwandelte sich in beißende kleine Schrotkörner.

Schwester Val … Ich wußte, daß sie nach Rom geflogen war, um dort mit einem neuen Buch zu beginnen; dann hatte sie mir eine Ansichtskarte aus Paris geschickt. Ich hatte nicht damit gerechnet, sie vor Weihnachten in Princeton zu treffen. Sie war viel zu intensiv mit ihren Recherchen für ihr neues Buch beschäftigt gewesen. Und jetzt war sie hier, zu Hause, hatte ihre Arbeit unterbrochen. Was hatte ihr solche Angst eingejagt, daß sie nach Princeton geflüchtet war?

Nun, es sah so aus, als sollte ich es am heutigen Abend erfahren. Bei meiner Schwester Val konnte man nie sicher sein, was für einen Wirbel sie verursacht hatte. Ich wußte nur, daß sie Nachforschungen über die Rolle der Kirche im Zweiten Weltkrieg angestellt hatte. War das der Grund für ihre plötzliche Rückkehr? Hing ihre Angst damit zusammen? Das war schwer vorstellbar. Aber bei Val wußte man nie. Sie war so ganz anders als die spröden Ordensschwestern, die wir zum Beispiel an der Columbkille’s-Grundschule kennengelernt hatten. Bei diesem Gedanken mußte ich lächeln, und ich grinste immer noch wie ein Dämlack, als ich an meinem Reihenhaus ankam. Es gab nichts, was Val und ich nicht in den Griff kriegen konnten. Zumindest hatte es so etwas noch nie gegeben.

Ich überquerte den Hudson auf der George-Washington-Brücke und fuhr dann in Richtung Princeton. Feuchtigkeit und Kälte sowie die Muskelanspannung beim Gasgeben ließen mich nach einer Weile wieder den alten Schmerz im rechten Bein spüren; ein Andenken aus den Tagen meines Jesuitendaseins. Ja, die Jesuiten hatten ihre Spuren hinterlassen, an Körper und Seele. Der Verkehr ebbte allmählich ab, und dann war ich allein mit dem rhythmischen Geräusch der Scheibenwischer und dem Cellokonzert von Edward Elgar. Es war ein stürmischer, scheußlicher Abend geworden; der Regen hatte sich in Schneematsch verwandelt, und die Straßen waren tückisch glatt.

Mir kam ein ähnlicher Abend wie dieser in den Sinn, der etwa zwanzig Jahre zurücklag. Damals war es allerdings gegen Ende des Winters gewesen, und die Straßen hatten nicht schmutziggrau ausgesehen, sondern strahlend weiß, aber mich hatten ähnlich trübe Gedanken gequält. Auch damals war ich auf der Rückfahrt nach Princeton gewesen, und mir hatte das bevorstehende Gespräch mit meinem Vater schwer im Magen gelegen. Ich hatte ihm nicht beichten wollen, was geschehen war, und ganz bestimmt hatte er es nicht hören wollen. Wenn es jemanden gab, der nichts für rührselige Geschichten und das Eingeständnis von Mißerfolgen übrig hatte, dann mein Vater, waren sie in seinen Augen doch nichts anderes als ein Zeichen für Feigheit. Je näher ich Princeton gekommen war, desto weiter weg hatte ich mich gewünscht. Ja, so war es gewesen; an einem Abend, den Bulwer-Lytton vielleicht als dräuend-finster-sturmgepeitscht beschrieben hätte; inmitten von Eis und Schnee und Kälte, auf der Flucht wie ein Dieb in der Nacht aus der bedrückenden, düsteren, steil aufragenden, zinnenbewehrten Festung, in deren Mauern ich den gescheiterten Versuch unternommen hatte, ein Jesuit zu sein. Versucht hatte, ein Mann zu sein, wie mein Vater ihn sich immer gewünscht hatte.

O ja, Hugh Driskill hätte sein eigen Fleisch und Blut gern unter den Jesuiten gesehen. Es hätte ihm gefallen, mich eingebunden zu wissen in die strenge körperliche und geistige Disziplin des Ordens, in das gottgeweihte, asketische Leben. Er hätte es gern gesehen,

Weitere Kostenlose Bücher