![Blutbraut]()

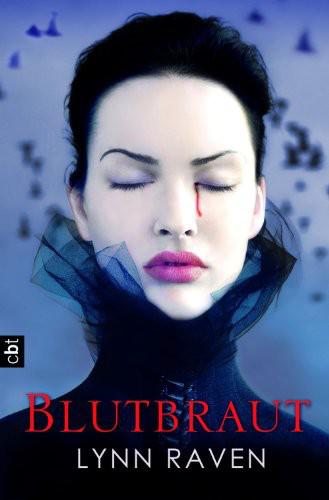

Blutbraut

seiner Braue. Die Haut an seiner Schläfe schillerte dunkelviolett …

Sekundenlang sagte niemand etwas.

Warum war Cris nicht hier?

Warum war ich so fest davon überzeugt gewesen, dass er hier sein würde? – Weil Fernán gesagt hatte, mein Liebster würde Furchen in seinen Teppich laufen.

Auch Fernán hatte sich umgedreht. »Bitte sehr: Es geht ihr soweit gut. Glaubst du mir jetzt? Solange sie in den nächsten Tagen keine Gewichte stemmt oder auf Santa Reyada einen Großputz vornimmt, ist alles in allerbester Ordnung.«

Joaquín schaffte es, ihm einen schnellen Blick zuzuwerfen und mich dabei gleichzeitig nicht aus den Augen zu lassen. Dann neigte er in einer abgehackten Bewegung den Kopf. Gehörten die Sachen, die er trug, tatsächlich ihm? Sie sahen eher nach Fernán aus. War er die ganze Zeit hier gewesen?

»Hernan wartet draußen mit dem Wagen. Nachdem Fernán dich nicht mehr länger hierbehalten will …« Seine Stimme klang rau, splittrig. »Können wir fahren?«

Unsicher schaute ich einen Moment lang von ihm zu Fernán und zurück. Schließlich nickte ich.

Wortlos erwiderte er mein Nicken, schob sich an mir vorbei. In einem weiten Bogen. Ließ mir Abstand. Vielleicht brauchte er ihn aber auch selbst. Ich trat beiseite, gab den Weg zur Tür frei. Er erwartete gar nicht, dass ich vor ihm herging. Fernán sah mich an. Seine Miene verriet seine Missbilligung. Ich sagte nichts, legte die Arme um mich selbst und folgte Joaquín den Gang entlang, um eine Ecke und zur Eingangstür.

Noch immer schweigend öffnete er sie. Die graue Limousine,

die Rafael und mich damals an dem kleinen Flugfeld erwartet hatte, stand davor auf einer sauber geharkten Einfahrt.

Auch jetzt wollte Joaquín vorangehen, doch kaum trat er in die Sonne, zuckte er wieder zurück, taumelte und presste sich plötzlich schwer atmend gegen die Wand, dort, wo der Schatten der Tür am tiefsten war. Schmerz stand auf seinem Gesicht. Im nächsten Moment biss er die Zähne zusammen und stieß sich wieder von der Mauer ab. Fernán hielt ihn am Arm fest, drängte ihn rau zurück in den Schatten, während er mir gleichzeitig mit einem ungeduldigen Laut zu verstehen gab, weiterzugehen. Ich gehorchte stumm.

»Du musst trinken.«

»Ich komme klar.«

In meinem Inneren saß ein Zittern, während ich die beiden Stufen vom Eingang hinunterging.

»Joaquín, das war kein Scherz. Du musst trinken! Jetzt. Lass Hernan sie nach Hause bringen und komm …«

Der ältere Mann – Hernan – öffnete mir mit einer Verbeugung und einem gemurmelten »Sanguaíera« die hintere Tür, als ich das Auto erreichte.

»Nicht bei Tag, Fernán. Niemals bei Tag. Du kennst den Preis. Ich komme klar. Irgendwie.«

Ich stieg ein, tat so, als hätte ich nichts bemerkt. Meine Brust war wieder einmal eng. Sie zog sich noch mehr zusammen, als Joaquín sich gleich darauf ebenfalls hereinduckte. Hastig. Der Fahrer schlug die Tür hinter ihm zu, während ich noch ans andere Ende der Rückbank rutschte. Joaquín lehnte sich in die gegenüberliegende Ecke, schloss sekundenlang wie gequält die Augen, ehe er mich wieder ansah. Sein Blick verriet, dass er wusste, dass ich ihn und Fernán gehört hatte.

»Ich werde dir nichts tun, Lucinda«, sagte er nach einem weiteren Moment sehr leise. »Ich schwöre es.«

Ich nickte und löste überrascht den Blick von ihm, als die Trennscheibe unvermittelt beinah lautlos ein Stück herabglitt. Der Fahrer sah ihn im Rückspiegel an.

»Alles in Ordnung, Patron?«, erkundigte er sich besorgt.

»Alles in Ordnung, Hernan.« Joaquíns Lächeln war gezwungen. Glaubte er tatsächlich, der Mann würde es nicht merken? »Bring uns nach Hause. Und dann brauche ich dich für heute nicht mehr.«

Für einen Moment musste Hernan seine Aufmerksamkeit auf die Straße richten, doch dann kehrte sein Blick in den Spiegel und zu ihm zurück.

»No, Patron. Ich fahre Sie heute Nacht.«

»Das ist nicht …«

»Ich fahre Sie heute Nacht, Patron. Und wenn Sie nicht mit mir fahren wollen, folge ich Ihnen eben«, sein Tonfall ließ keinen Widerspruch zu.

Der Mann musste lebensmüde sein, so mit ihm zu reden. Unwillkürlich spannte ich mich an, wartete auf den Wutausbruch.

Er kam nicht.

Stattdessen nickte er nach einem Augenblick schweigend.

Und trotzdem versteifte ich mich noch ein wenig mehr, als er dann zu mir hersah.

»Ich lasse dich nur ungern auf Santa Reyada allein, aber da ich annehme, dass du deine Meinung nach wie vor nicht geändert hast …«, er

Weitere Kostenlose Bücher