![Christiane F. – Mein zweites Leben (German Edition)]()

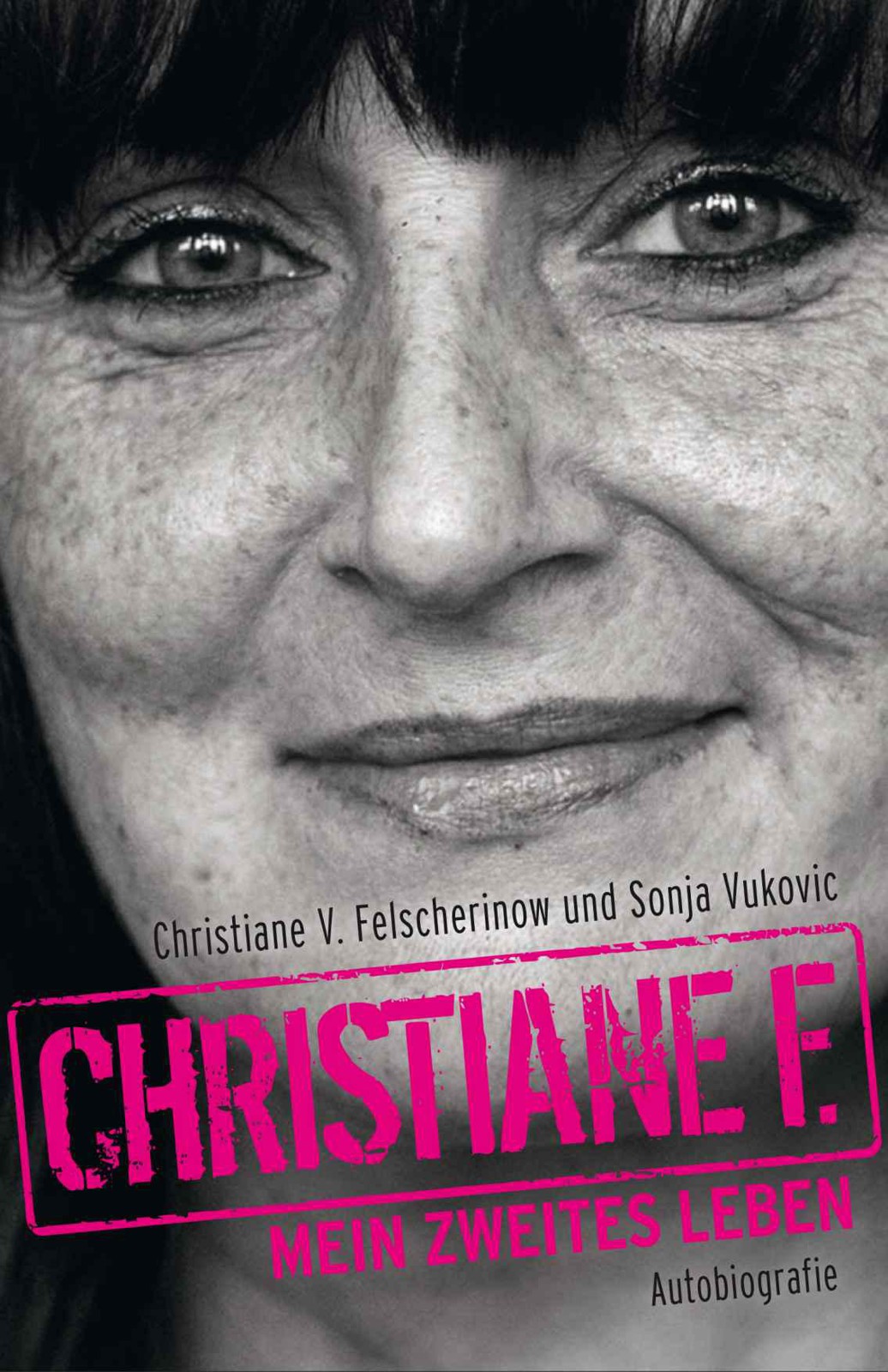

Christiane F. – Mein zweites Leben (German Edition)

Vorwürfe machten und sich lauthals schämten, „solche Geschwister“ oder „solche Söhne“ oder „solche Töchter“ zu haben.

Aus Perspektive der Süchtigen ist es daher besser, der Familie fernzubleiben. Das gilt für einen kleineren, aber ebenfalls beträchtlichen Teil der Interviewten sogar mit Blick auf die eigenen Kinder. 38 der Befragten sind selbst Eltern. Elf davon haben keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern, die anderen 27 pflegen einen halbwegs regelmäßigen Kontakt – wenn auch zum Teil nur per Telefon, was daran liegt, dass sie sich selbst als Mütter oder Väter für schlechte Vorbilder halten und deshalb das persönliche Treffen meiden.

Die Mehrzahl der Befragten hat auch keinen festen Partner. Einsamkeit gehört für die meisten zum Alltag dazu, sie haben sich damit abgefunden und sehen auch nicht wirklich Chancen, dass sich daran etwas ändert, solange die Drogensucht ihr Leben prägt.

Die Forscher gingen auch der bis heute weitgehend vernachlässigten Frage nach: „Wie soll man in Zukunft ältere Drogenabhängige mit gesundheitlichen Beschwerden oder Pflegebedarf versorgen?“ Denn dank zahlreicher politischer, sozialer und suchttherapeutischer Projekte werden viele Opiatabhängige ein Alter erreichen, in dem sie auf Pflege angewiesen sind. Das Durchschnittsalter der befragten Langzeitopiatabhängigen der Frankfurter Studie lag bei 52,7 Jahren. Der körperliche Zustand von Opiatabhängigen entspricht in dem Alter oft bereits dem eines 60- bis 70-Jährigen.

Das Problem: Kaum ein Pflegedienst und kaum ein Altenheim in Deutschland ist auf die Lebensweisen und die Bedürfnisse alternder Junkies vorbereitet. Die Möglichkeit, diese mit „normalen“ alten Menschen gemeinsam zu versorgen, schließen Experten deshalb eher aus. Die Lebenswirklichkeit von nicht opiatabhängigen und suchtkranken Menschen ist in vielen Punkten so unterschiedlich, dass ein Zusammenleben kaum denkbar sei. Das beginnt mit dem Lebensrhythmus, viele Drogenabhängige schlafen am Tag und sind wach in der Nacht, geht über die Lebenserfahrung und Interessen bis hin zu den alltäglichen Grundbedürfnissen.

Aus Sicht der Drogenkonsumenten erschweren Vorurteile der „Normalen“ auch das Leben miteinander, zu denen die Angst vor Ansteckung mit Hepatitis oder HIV gehört.

Die aktuelle Wohnsituation der älteren Drogenkonsumenten ist im Durchschnitt etwas besser als die der jüngeren: Die überwiegende Mehrheit hat einen festen Wohnort. Finanziell betrachtet geht es den älteren allerdings schlechter als den jüngeren. Viele von ihnen haben dennoch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht aufgegeben und streben „Veränderungen an“. Bei vielen stehen hierbei persönliche Beziehungen im Vordergrund, andere würden sehr gern wieder Geld verdienen. Doch die wenigsten sind in der Lage dazu: Verschiedenen Studien zufolge leiden etwa zwei Drittel aller Langzeitopiatabhängigen neben ihrer Abhängigkeit auch an psychiatrischen Störungen. Dazu gehören Depressionen, Ängste oder Panikattacken und Wahnvorstellungen. Ein großer Teil hat mehrere Störungen zugleich. HIV, AIDS und psychische Erkrankungen können genauso als Stigma wirken wie die Abhängigkeit selbst.

Die Aussagen der Befragten lassen zum einen auf einen hohen Pflege- und Betreuungsbedarf schließen und zeigen zum anderen, dass ihre Versorgung im Krankheitsfall vielfach nicht gewährleistet ist. Mehr als die Hälfte der 50 Befragten ist bei Krankheit auf die Unterstützung durch professionelle Dienste – Pflegedienst, Haushaltshilfen, Suchthilfe – angewiesen.

Die Drogenhilfe soll primär der Abhängigkeit vorbeugen und sie überwinden helfen. Finanziert wird das überwiegend von freien, gemeinnützigen Trägern, die wiederum Mitglieder in den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege sind. Geht es um ambulante medizinische Dienstleistungen für Drogenabhängige, übernehmen die Krankenkassen die Kosten, stationäre Behandlungen werden von den deutschen Rentenversicherungen finanziert. Die Finanzierung für Prävention, Beratung, Schadensminderung, Behandlung und Rehabilitation für Menschen mit Suchtproblemen ist aber je nach Bundesland verschieden.

Die Gesellschaft soll laut Sozialgesetzbuch dazu beitragen, „Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern“. Alten Menschen soll überdies auch die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie soziales Engagement ermöglicht werden. Das

Weitere Kostenlose Bücher