![Der Wachsmann]()

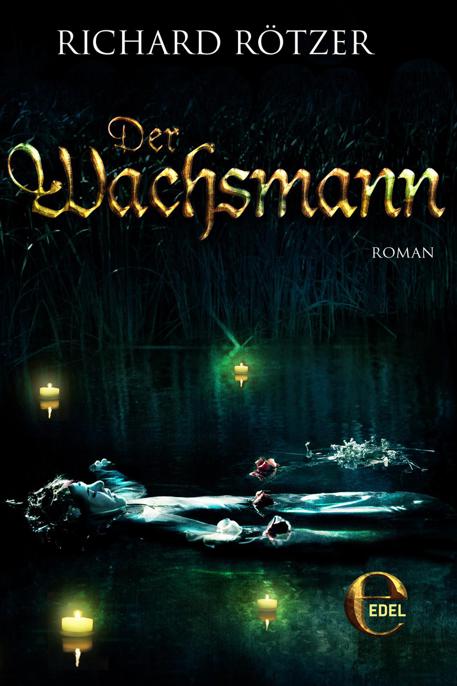

Der Wachsmann

vorzubereiten. Der Unterricht, der sich mit Pausen von der Prim bis in den späten Nachmittag hinzog, bestand zunächst hauptsächlich aus Psalmen und Gebeten, die auswendig gelernt werden mußten. Dies war um so schwieriger, als die Knaben noch kein Wort davon verstanden, aber es war nichts gegen das Gebot des Stillehaltens.

Mit der Zeit fiel ihm das Lernen leichter, und zumal das Schreiben machte ihm soviel Freude, daß er freiwillig übte. Zwar hatte er bei weitem nicht das nötige Sitzfleisch zum Kopisten, aber seine Fleißarbeit verschaffte ihm die Möglichkeit, den Buchmalern des Klosters des öfteren bei ihrer hoch entwickelten Kunst zuzusehen. Sie hatten den burgundischen Stil übernommen, der den Schwerpunkt auf die lineare Zeichnung legte, und die mit allerlei Figuren geschmückten Initialen stellten für Peter trotz ihres meist biblischen Inhalts so etwas wie ein Fenster zu einer Welt außerhalb des Klosters dar. Ein Zweites, was ihn in Bann zog, war die Musik. Obwohl nicht von allen gutgeheißen und von Papst Johannes gar verdammt, pflegten auch die Prämonstratenser inzwischen die Kunst der Polyphonie, bei der sich mehrere Stimmen mannigfaltig verwoben und doch zu anmutigem Klang vereinten. Und schließlich gab es da noch ein Drittes, das ihn bewegte, ja, dem geradezu seine ganze Sehnsucht galt.

Ungefähr zweihundert Jahre zuvor hatte Bischof Heinrich von Freising versucht, seinen Machtbereich am rechten Isarufer nach Süden zu erweitern, um sich so besser gegen die gewalttätigen Emporkömmlinge der Wittelsbacher behaupten zu können. Er ließ daher in Beigarten eine mächtige Burg errichten und belegte sie mit treu ergebenen Dienstmannen, die er auf Herrensitzen ringsum ansiedelte. Auf dem Schoß seines Paten hatte der kleine Peter begeistert den Geschichten gelauscht von den stolzen und tapferen Brüdern Volkhart und Sigboto sowie dem späteren Burghauptmann, Ritter Ulrich von Haarkirchen. Die Burg erhob sich genau gegenüber dem Kloster, nur durch das Isartal und eine knappe Wegstunde getrennt. War sie vom Kloster aus auch nicht unmittelbar zu sehen, so hatte Peter das Objekt seiner Sehnsucht doch stets vor seinem geistigen Auge. Die Burg war mehrfach erobert, zerstört und wieder aufgebaut worden, war strategisch inzwischen bedeutungslos und vor wenigen Jahren gar in den Besitz des Klosters übergegangen. Peters Begeisterung tat all dies keinen Abbruch und die wechselvolle Geschichte regte eher noch seine Phantasien von Schwerterklang und Heldentaten an. Wenn die Wachmannschaft der Burg an hohen Festtagen zur Messe in den Klosterhof ritt, dann sah Peter mit glänzenden Augen Volkhart und Sigboto, die strahlenden Helden seiner Kinderträume.

Mit zwölf Jahren war Peter wieder an einem Scheideweg angelangt. Er hätte jetzt die Lateinschule besuchen können, nach deren Abschluß ihm mit bischöflichem Dispens trotz seiner unehelichen Geburt die Laufbahn eines Klerikers offengestanden wäre, zunächst etwa als Lektor oder Akolyth und irgendwann vielleicht gar als Priester. Propst Heribert von Schäftlarn war nicht nur ein strenger, sondern zum Glück auch weitblickender und großherziger Mann. Ihm war nicht entgangen, daß Peters Gedanken bei allem Fleiß und Bemühen nur allzu häufig nicht auf das kontemplative Leben im Kloster ausgerichtet waren, und er wußte wohl, daß ein unruhiger Geist auch durch Schläge nicht zu wahrer Einkehr und innerer Ruhe gezwungen werden konnte. Als Ergebnis seiner sorgfältigen Überlegungen schickte er eines Tages mit des Vaters Erlaubnis den zwölfjährigen Peter auf die Burg Beigarten. Er sollte dort die Gelegenheit erhalten, das Leben, von dem er so oft geträumt hatte, kennenzulernen, um dann eines Tages mit der Volljährigkeit selbst zu entscheiden, wohin ihn seine Neigungen führten.

Die Umstellung war für Peter kaum weniger hart, als bei seinem damaligen Eintritt in die Klosterschule. Wenn er noch auf dem Hinweg erwartungsvoll geglaubt hatte, man werde ihm alsbald ein eigenes Roß zuteilen und ihn sodann in die Waffenkammer führen, um für ihn Schwert, Schild und blinkenden Helm mit prächtigem Zierbusch zu wählen, so sah er sich wenig später aufs ärgste getäuscht. Er wurde dem Gesinde zugeteilt, und statt eines Schwertes schwang er zunächst den Besen, Schüsseln und Körbe ersetzten den Schild, und aufgrund fehlender Helmzier prasselten die Kopfnüsse von Stallmeister und Koch oder wer immer sich über ihm glaubte – und das täten eigentlich alle

Weitere Kostenlose Bücher