![Die Brueder des Kreuzes]()

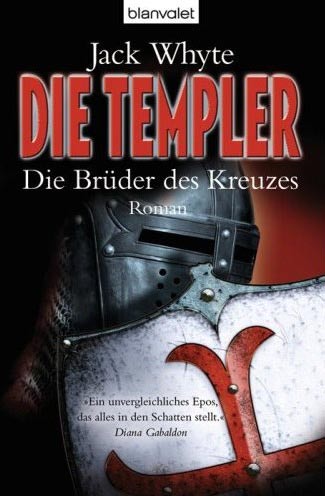

Die Brueder des Kreuzes

ändern, als die Stimmung einer launischen Frau zu wechseln vermag.«

St. Clair zog eine Augenbraue hoch.

»Das könnt Ihr aber doch heute nicht glauben? Dieser Tag scheint perfekt.«

»Aye, das ist er, und deshalb traue ich ihm nicht. Es ist erst Anfang April, Sir Henry. Wir haben den Winter kaum hinter uns gelassen, und bis zum Sommer dauert es noch Monate. Glaubt mir, wenn das Wetter die Nacht hindurch anhält, werde ich dafür dankbar sein. Wenn es uns zwei Tage erhalten bleibt, werde ich noch dankbarer sein – und zutiefst erstaunt. Wenn Ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss meinen Pflichten nachgehen.«

Mit einem höflichen Nicken verwandelte sich de Sablé wieder in den Oberbefehlshaber der Flotte und entfernte sich. Mit dem Finger winkte er Sir Geoffrey Besanceau herbei, den Kapitän des königlichen Schiffes, und begab sich dann gemeinsam mit ihm zum Heck, wo der Steuermann über die Ruderpinne gebeugt stand.

Sir Henry sah den beiden nach. Zweifellos waren dies die beiden wichtigsten Männer der gesamten Flotte, und er empfand aufrichtige Dankbarkeit dafür, dass er im Moment eine weitaus weniger schwere Verantwortung trug als sie. Er richtete den Blick wieder nach vorn, wo die Schiffe unverändert in breiter Front dahinzogen. Nebenbei fiel ihm auf, dass König Richard verstummt war und das einzige Geräusch jetzt das regelmäßige Rauschen der Ruder war, die die Galeere antrieben.

Auf einem der Schiffe vor ihm ertönte ein Ruf, der deutlich hörbar über das Wasser getragen wurde, obwohl die Worte unverständlich blieben. St. Clair fragte sich, ob es daran lag, dass er zu weit entfernt war, oder daran, dass es eine Sprache war, die er nicht verstand. Er vermutete Letzteres, denn das war eines seiner größten Probleme als Ausbilder. Unablässig predigte er nicht nur Richard, sondern auch sämtlichen anderen Königen und Befehlshabern die Notwendigkeit, sich in aller Klarheit verständlich machen zu können.

Die Araber – für Henry waren sie in erster Linie Araber und dann erst Sarazenen, egal ob dies der derzeit populäre Name für sie war – hatten zwei große Vorteile, die er unermüdlich betonte. Erstens waren sie so zahlreich wie die Sandkörner in der Wüste und rekrutierten ihre Krieger in einem riesigen Gebiet, das sich von Arabien und Syrien über Babylon und Persien südwärts nach Palästina und über das Nildelta hinweg nach Ägypten und ganz Nordafrika erstreckte. In unregelmäßigen Abständen hörte man, dass Saladin seinem Heer wieder einmal hunderttausend Mann hinzugefügt hatte. Anscheinend war ihre Zahl unerschöpflich, denn jedes Mal, wenn sich die Krieger eines Heeres nach der Erfüllung ihrer Pflicht wieder in ihre Heimat begaben, traten neue Männer an ihre Stelle.

Der zweite und größte Vorteil jedoch, den die Araber gegenüber den Franken genossen, war die Tatsache, dass sie alle dieselbe Sprache sprachen – eine Tatsache, die St. Clair unablässig staunen ließ. Ganz gleich, aus welchem islamischen Land sie kamen, sie alle sprachen – und die meisten von ihnen lasen – Arabisch. Natürlich gab es regionale Unterschiede, aber nur in der gesprochenen Sprache, und die Variationen waren nicht so ausgeprägt, dass sie der fließenden Verständigung im Weg waren.

Die Schriftsprache war natürlich im ganzen Sarazenenreich gleich.

Manchmal glaubte St. Clair, dass es ihm nie gelingen würde, den fränkischen Anführern die Bedeutung dieser einen verblüffenden Tatsache klarzumachen. In ihren Augen waren die Sarazenen Ungläubige und damit Barbaren, die man nur wahrnahm, um sie zu bekämpfen und zu vernichten. Was sollte interessant daran sein, dass sie alle dieselbe Sprache sprachen? Für zivilisierte Christenohren redeten sie wirres Zeug.

Diese unverhohlene Arroganz und Ignoranz brachte Henry St. Clair regelmäßig in Rage. Diese Dummköpfe interessierten sich einfach nicht dafür, dass sich ihre eigenen Männer oft nicht miteinander verständigen konnten. Und dies hatte seinen Grund nicht nur in der teilweise extrem unterschiedlichen Herkunft der Männer – wenn etwa die Franzosen nicht mit den Deutschen, Engländern, Dänen oder Italienern sprechen konnten. Es war viel schlimmer und viel ernster: Ein Franzose aus Paris konnte keinen Seemann aus Marseille verstehen, und kaum jemand aus Marseille sprach Oc, die Sprache des Languedoc. In England war es ähnlich, wie in jedem anderen Land der Christenwelt – selbst innerhalb eines Landes konnten sich die Bewohner

Weitere Kostenlose Bücher