![Die Brueder des Kreuzes]()

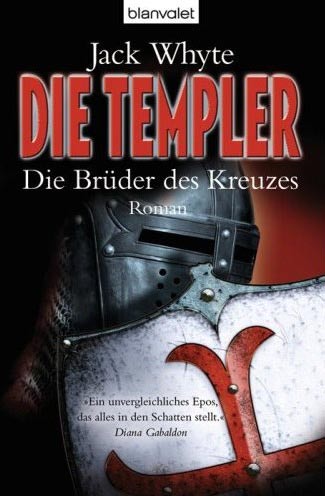

Die Brueder des Kreuzes

Disziplin unterwiesen – all dies mit einer strengen, zielstrebigen Hartnäckigkeit, die nicht der Liebe oder gar der Bewunderung entsprang, sondern der Verpflichtung.

Denn in jenen Tagen war Henry der Fechtmeister der Mutter des Jungen gewesen – der Herzogin Eleanor von Aquitanien; Eleanor, die Königin von Frankreich gewesen war, bevor sie sich von ihrem Mann scheiden ließ und König Heinrich II. von England heiratete, um dort Königin zu werden, während sie das Herzogtum Aquitanien behielt, das größte und mächtigste Lehnsgut in Frankreich.

Sie hatte einmal als die mächtigste Frau der Christenwelt gegolten, doch ihre Stärke war nicht auf ihre Söhne übergegangen, von denen Richard der drittälteste war – und der Liebling seiner Mutter. Obwohl sich Richard bald als Schwertkämpfer hervortat, der seinesgleichen suchte, hatte er gewisse Charakterzüge an sich, die Henry St. Clair von Anfang an erschreckt und angewidert hatten.

Und auch jetzt, nachdem er seinen Lehnsherrn jahrelang nicht mehr gesehen hatte, stellte er fest, dass er nicht den geringsten Wunsch hegte, auch nur irrtümlich für den Mann gehalten zu werden, der Richard Plantagenet zu dem gemacht hatte, der er war.

»Setzt Euch, Mann, setzt Euch hin. Das hier ist Euer Haus, und ich bin hier nur Gast, Setzt Euch zu uns und erzählt uns, was Ihr in all den Jahren hier in Eurem Versteck angestellt habt.«

Ector trat vor und zog seinem Herrn einen Stuhl unter dem Tisch hervor, und Sir Henry setzte sich, nachdem er seinen Umhang sorgfältig so arrangiert hatte, dass er seine Bewegungsfreiheit nicht behinderte.

»Hier, esst ein Stück Kapaun«, knurrte Richard und schob seinem Gastgeber die Geflügelplatte entgegen, bevor Henry etwas sagen konnte.

»Eure Köche wissen, was sie tun, das muss man ihnen lassen. Mein Fleisch schmeckt nie so gut. Es muss an den Gewürzen liegen …«

Erneut machte sich Richard wie ein Tier über sein Fleisch her, und sein kurzer roter Bart glänzte fettig. De Sablé aß gewählter und knabberte an seinem Geflügel, statt es in Stücke zu reißen. St. Clair nutzte die Gelegenheit, ihn näher zu betrachten. Der Ritter aus Anjou schien Ende dreißig zu sein, vielleicht fünf Jahre älter als sein Lehnsherr, und er hatte das Gesicht eines Edelmanns mit klaren blauen Augen, einer langen, geraden Nase und einem kantigen Kinn unter dem dunkelbraunen, spitz zulaufenden Bart. Es war ein strenges Gesicht, von dem Henry aber dennoch vermutete, dass ihm sowohl Humor als auch Mitgefühl nicht fremd waren.

Er fragte sich flüchtig, wer der Mann war und warum er der einzige Begleiter Richard Plantagenets war, eines der mächtigsten – und launenhaftesten – Männer der ganzen Christenwelt.

Henry nahm sich ein Holzbrettchen und legte einen Flügel von einem der kalten Kapaune darauf. Es war zwar nur wenig Fleisch daran, doch er war nicht hungrig. In seinem Kopf überschlugen sich die Fragen nach der möglichen Bedeutung dieses Besuches. Er ergriff das Fleisch, legte es dann aber unberührt wieder hin.

»Es hat mich betrübt, noch vor Kurzem zu hören, dass sich Euer Vater immer noch mit Euch uneins ist, was die Thronfolge betrifft. Ich hatte gehofft, diese Frage wäre längst geklärt.«

»Aye, das haben wir alle gehofft. Und so war es ja auch, bis es sich der alte Sturkopf wieder anders überlegt hat. Für einen Mann, der sich für einen Löwen hält, ist er wirklich ein sturer Esel. Aber ich werde es ihm noch zeigen. Wartet noch ein Weilchen, dann wird es die ganze Welt sehen. Er wird mich zum Erben Englands machen, bevor er stirbt, und das wird nicht mehr lange dauern, bei Gott.«

Obwohl er wusste, dass es zwischen Vater und Sohn nicht viel Liebe gab, und man ihm berichtet hatte, dass der alte König sichtlich und rasend schnell verfiel, war Henry St. Clair verblüfft, den Sohn so hartherzig vom bevorstehenden Tod seines Vaters sprechen zu hören. Doch bevor ihm eine Antwort einfiel, fuhr Richard fort.

»Doch der Alte hat seine Sache gut gemacht, das muss ich ihm lassen … und er hat gut für mich vorgesorgt. Er hat mir schließlich ein Imperium errichtet, nicht wahr? Ich habe ihn mein Leben lang verachtet und ihn bisweilen sogar gehasst, doch manchmal muss ich auch um ihn weinen. Er mag ja ein elender Tyrann sein, doch bei Gott, er ist ein mächtiger Mann und König gewesen. Ich schwöre, dass ich nicht weiß, wie er und meine Mutter so lange zusammenleben konnten, ohne sich gegenseitig umzubringen.«

»Vielleicht,

Weitere Kostenlose Bücher