![Die Farben des Feuers: Historischer Roman (German Edition)]()

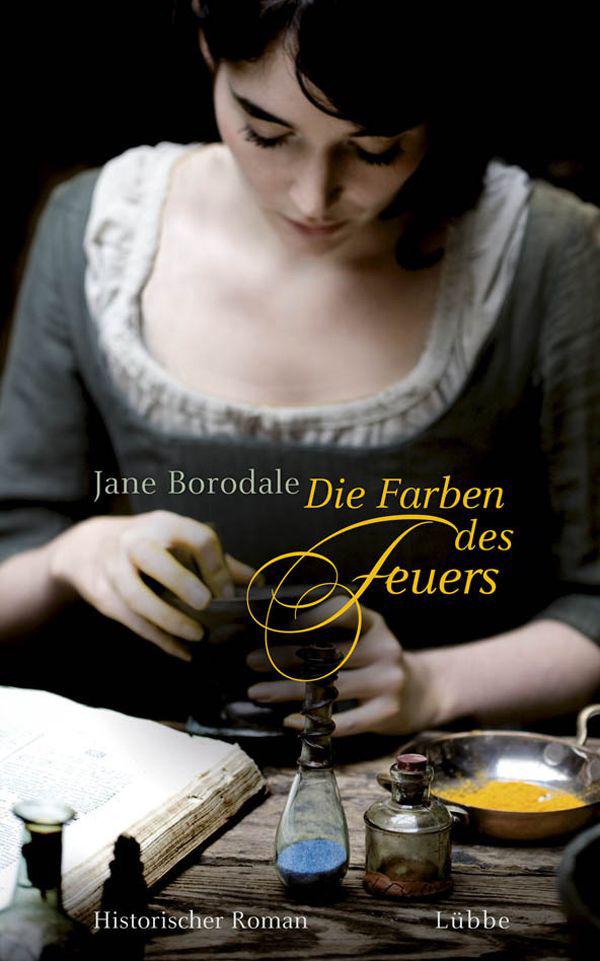

Die Farben des Feuers: Historischer Roman (German Edition)

verlasse den Hof. Doch als ich das Tor erreiche, habe ich instinktiv das Gefühl, dass mich jemand beobachtet, und werfe einen kurzen Blick hinauf zum Balkon. Ich sehe dort niemanden, nur eine flüchtige Bewegung hinter einem Fenster, hinter den Butzenscheiben.

Mein Bündel ist unhandlich und schwer zu tragen.

Ich bahne mir einen Weg durch das Gewühl der Menschen außerhalb des Hofes und behalte den Gedanken an die gelben Münzen, die ich beschützen muss, in meinem Kopf. Wenn ich nur fest daran denke und mich nicht ablenken lasse, wird mir schon nichts geschehen, rede ich mir ein. Das ist genauso schwierig, wie einen großen Teller voll schlüpfrigem Fleisch über einer gierigen Meute von Tieren zu balancieren.

Der Lärm in der Menge ist gewaltig und dröhnt mir in den Ohren. Es fällt mir schwer, das Gleichgewicht zu halten. Es ist hundertmal schlimmer als auf jedem Markt oder Jahrmarkt, wo ich je war. Seit das Kind in mir zu wachsen begonnen hat, nehme ich Gerüche viel stärker wahr, und diese Straße hier quillt über von üblen Gerüchen, sodass ich Mühe habe, hindurchzugehen und mich nicht zu übergeben. Muffige Körper in ungewaschener Kleidung drängen sich um mich herum und verströmen faulige Ausdünstungen nach Schweiß, morschen Zähnen und Krankheit. Ich muss den Atem anhalten, bis meine Lunge beinahe platzt, bis ich ein Wirtshaus namens Boar’s Head ein ganzes Stück hinter mir gelassen habe. Auf der anderen Straßenseite entdecke ich einen Friedhof voller Grabsteine und Ehrenmale. Dorthin scheinen meine Füße mich zu tragen. In der Mitte steht eine riesige Platane, deren dicker, knorriger Stamm zwischen den Grashügeln aufragt. Die Zweige sind schwarz von Krähen, die wie schwarze Früchte aussehen.

Leichenvögel stören mich. Ihr heiserer Schrei und ihr abgehacktes Krächzen klingen nach Tod. Hier sind so viele Krähen, dass sie wie ein schrecklicher Rauch aufsteigen und sich wieder auf dem Baum niederlassen. Der Boden ist übersät mit schwarzen Federn, Kot und kleinen Ästchen aus ihren Nestern, die sich auf den Zweigen drängen.

Ich schlendere lange auf dem Friedhof umher, zu lange. Ich lese langsam, was in eine Gedenktafel an der Straßenseite eingraviert ist. »Hier stand Old St Peter’s, vor dem Brand«, steht dort. Und in der Nähe auf dem Eisengitter an der Ecke der Wood Street entdecke ich ein Bildnis des Heiligen Petrus, seine Hände mit den Schlüsseln ruhen in seinem Schoß.

Lil kennt sich gut aus mit den Namen der Heiligen. Sie liebt es, William auf die Knie zu nehmen und Geschichten zu erfinden. Auch während sie arbeitet, gehen ihre Gedanken oft auf Wanderschaft. Ich habe gehört, wie sie einmal erzählte, dass ein Dieb an jedem Finger einen Angelhaken habe, weil bei einem Fisch, den der Heilige Petrus gefangen hatte, ein glänzendes Goldstück im Maul gefunden worden sei. Meine eigenen Diebesfinger sind blau vor Kälte. Ich blase darauf, um sie mit meinem Diebesatem zu wärmen. Dann wende ich dem Abbild des Heiligen Petrus den Rücken zu.

Ich hole tief Luft, gehe durch das Menschenmeer auf der Cheapside und biege in die Bread Street ein. Das Bild von Petrus bringt mich darauf, etwas aus dem Johannesevangelium vor mich hin zu murmeln: »Wandelt, solange ihr das Licht habt, wandelt, solange ihr das Licht habt«, sage ich leise im Rhythmus meiner Schritte auf dem Straßenpflaster, und die vertrauten Worte trösten mich ein wenig. Diese Kapitel der Bibel haben mir immer am besten gefallen. Ich spreche die Zeilen noch ein paarmal vor mich hin, bis ich an der Tür der All Hallows Church vorbei bin. Plötzlich merke ich, dass ein Bettler im Schatten neben mir herschleicht.

Die Art, wie er sich mühsam aufrecht hält, erfüllt mich mit Mitleid. Doch dann zupft er mit geschwollenen Fingern an meinem Ärmel, und als er mir das Gesicht zuwendet, sehe ich, dass eines seiner Augen geschlossen ist und eine klebrige Flüssigkeit herausrinnt. Ich schaffe es gerade so eben, nicht aufzuschreien und meinen Arm loszureißen, damit er mich nicht mehr berührt.

Meine Münzen: Sie sind das Einzige, was mich in Wahrheit von ihm unterscheidet, und ich bin entsetzt darüber. Sein sehendes Auge ist eine Höhle des Leids, die schwer zu ertragen ist, als würde etwas darin kriechen, das ihn von innen her auffrisst. Es ist das Nichts an ihm, das mich so erschreckt. Ich traue mich nicht zu rufen: »Geh weg! Weg!«, oder eine Bewegung zu machen, als wollte ich nach ihm schlagen, so wie ich es zu Hause

Weitere Kostenlose Bücher