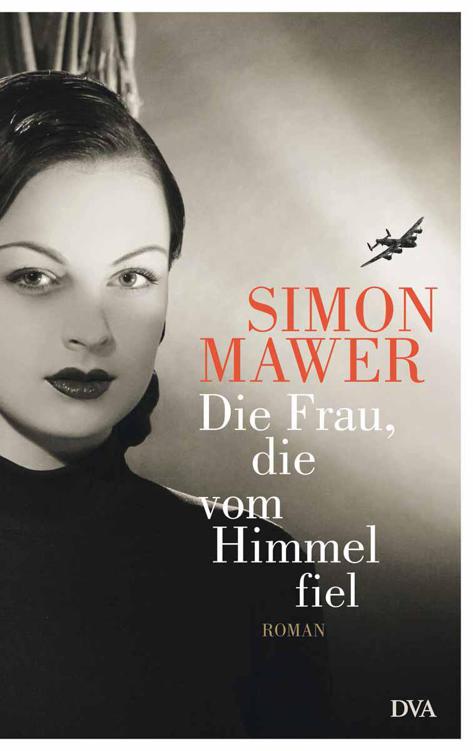

Die Frau, die vom Himmel fiel: Roman (German Edition)

Vorkriegswelt an.

Madeleine sollte hier sein und für Trost und Sicherheit sorgen, den Sprengkörper entschärfen, der auf dem Grund von allem liegt.

Alice schaltet das Licht aus und zieht den Vorhang zur Seite, um hinauszuschauen. Es geht fünf Stockwerke tief bis hinunter in den Innenhof. Kein Fluchtweg. Sie sitzt in der Falle und ist allein, und die Falle hat sie sich selbst gestellt, und sie ist zu müde, um sich deswegen Gedanken zu machen. Sie schließt den Vorhang wieder, zieht Jacke und Rock aus und legt sich im Unterrock aufs Bett, deckt sich mit dem Plumeau zu. Im Nu ist sie eingeschlafen.

Dann hellwach. Der Raum ist jetzt dunkler. Keine Spur Tageslicht mehr hinter den Vorhängen. Doch eine Gestalt ragt neben ihr auf, und einen Moment lang weiß sie nicht, wo sie ist. Sie schreit auf und packt das Plumeau, zieht es mit, als sie zurückweicht, weg von der Gestalt. Und dann stürmt die Erinnerung auf sie ein, und er entschuldigt sich dafür, sie erschreckt zu haben – »Ich hätte dich schlafen lassen sollen« –, und sie verneint, bestreitet ihre Furcht, sagt, sie hätte nur schlecht geträumt.

»Du hast vier Stunden geschlafen. Marie hat das Essen fertig.«

»Vier Stunden! Du liebe Güte.«

»Lass dir Zeit. Wir haben keine Eile.«

Sie macht sich frisch, so gut sie kann: Katzenwäsche in der Schüssel mit kaltem Wasser, die die Haushälterin ihr hingestellt hat, und dann etwas Make-up – ein Strich blutroter Lippenstift, ein Hauch Lidschatten und Wimperntusche, ein klein wenig Rouge. Gegenüber Clément kann sie nicht wieder ein Mädchen sein. Sie kann nicht wieder jung und naiv sein. Sie braucht Reife, um sich zu schützen.

Gedeckt ist im Esszimmer, an einem Tisch für vierzehn Personen. Clément sitzt am Kopfende, Marian neben ihm, und der übrige Tisch ist eine leere Fläche aus poliertem Walnussholz. Die Haushälterin hat eine betagte Mutter, um die sie sich kümmern muss, und ist bereits gegangen. Das Essen hat sie in der Küche bereitgestellt, und Clément serviert, fürsorglich und aufmerksam, entschuldigt sich für die Unzulänglichkeiten des Haushalts, ist bemüht, es Marian möglichst behaglich zu machen. Er schenkt mit großer Geste Wein ein, wartet dann rechts neben ihr, während sie probiert. Château La Mission Haut-Brion steht auf dem Etikett. Der Wein ist vorzüglich, so vorzüglich, dass sie es gar nicht richtig einschätzen kann, aber von einer Qualität, die in keinem Verhältnis steht zu dem Essen, das schlicht und karg ist – magere Hähnchenschenkel und ein paar Kartoffeln. Kaum genug zu essen, selbst wenn man den Schwarzmarkt nutzt, kaum genug Brennmaterial, um zwei Räume zu heizen, kaum genug von allem. »So weit ist es mit uns gekommen«, bemerkt er, während er mit seiner Gabel in den Hähnchenschenkel sticht. »Edle Weine und Hungerrationen. Einfach lächerlich. Hätten wir Friedenszeiten, würde ich dich ins Tour d’Argent einladen und mit Austern und foie gras verwöhnen.«

Sie lacht. Sie waren nur einmal zusammen in Paris essen, damals, mit ihrem Vater und Ned. Allerdings nicht im Tour d’Argent, sondern in einem kleinen Bistro in der Rue des Grands-Augustins, wo laut Clément Künstler und Schriftsteller verkehrten, aber sie hatten kein berühmtes Gesicht gesehen. Erinnert er sich?

Natürlich erinnert er sich. »Hast du gedacht, ich würde das vergessen?«

»Die Dinge ändern sich, oder?«

»Manche Dinge ändern sich nie.« Draußen regnet es heftig; drinnen herrscht die Wärme dieser gefährlichen Innigkeit, die Jahre und Erinnerungen überbrückt: ein Mann, der einmal eine Art Gott für sie war und jetzt neben ihr sitzt, das Gesicht ausdrucksvoll und vertraut, die blauen Augen ein leuchtender Gegensatz zu dem schwarzen Haar, die feminine Beweglichkeit des Mundes, ein Ausdruck, der einst anrührend sensibel und verführerisch war und jetzt amüsiert und selbstkritisch wirkt.

Was ist mit seinen Eltern?

Sein Vater ist in Algier, spielt Politiker. Seine Mutter ist in dem Haus in Annecy, mit seiner Frau und Madeleine.

Und was macht er?

Er zuckt die Achseln. »Was ich schon immer gemacht habe. Im Collège arbeiten. Unterrichten. Versuchen, alles so normal wie möglich laufen zu lassen. Was bleibt einem sonst übrig?«

»Deine Forschung?«

»Die geht weiter, so gut das in diesen Zeiten noch möglich ist.« Er lächelt. »Ich hab früher oft versucht, dir zu erklären, woran ich arbeite, nicht? Hab versucht, es in eine verständliche Form zu bringen, für

Weitere Kostenlose Bücher