![Die Gelehrten der Scheibenwelt]()

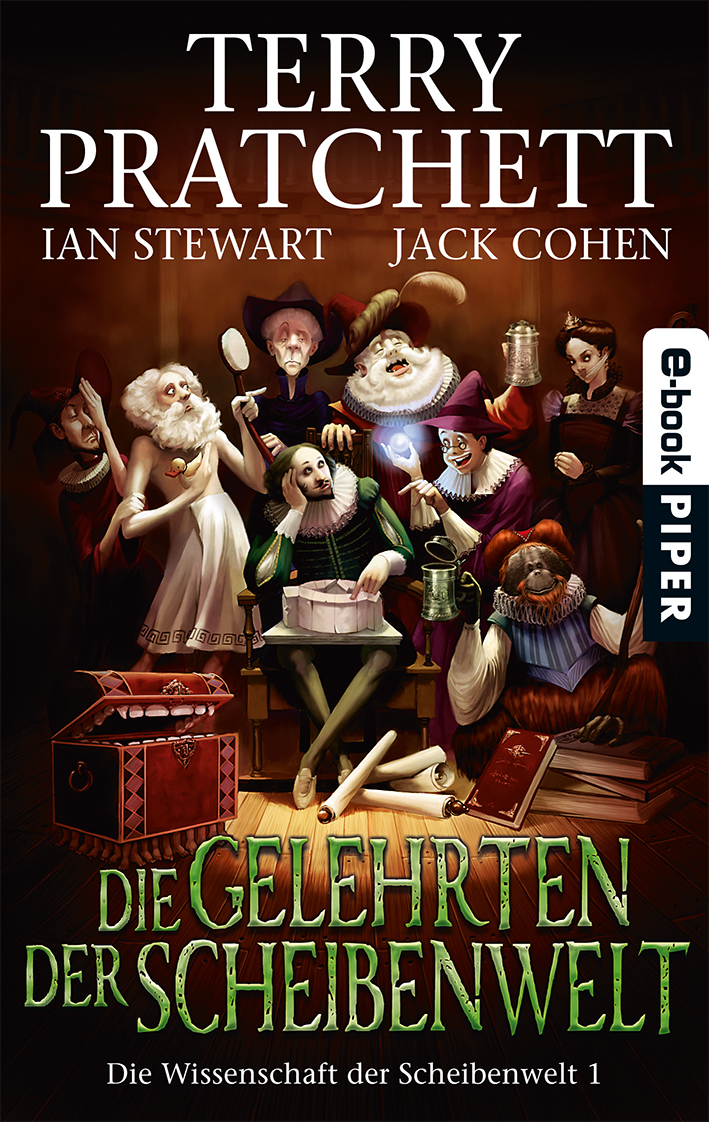

Die Gelehrten der Scheibenwelt

Flüssigkeiten und festen Stoffe sammelt, die dabei entstehen, wiegt das Ergebnis zusammen mehr als das Holz.

Woher kommt das zusätzliche Gewicht? Nun, wenn man sich die Mühe macht, die Luft zu wägen, die das brennende Holz umgibt, stellt man fest, daß sie am Ende leichter ist als zuvor. (Es ist nicht so einfach, diese beiden Gewichtsbestimmungen durchzuführen und dabei zu verfolgen, was woher stammt – bedenken Sie das. Aber die Chemiker haben Methoden gefunden, es zu erreichen.) Es sieht also so aus, daß etwas aus der Luft entnommen wird, und wenn man einmal erkannt hat, daß das passiert, ist nicht schwer festzustellen, was entnommen wird. Natürlich der Sauerstoff. Brennendes Holz nimmt Sauerstoff auf, es gibt kein Phlogiston ab.

Das alles ergibt viel mehr Sinn und erklärt auch, warum die Idee mit dem Phlogiston gar nicht so dumm war. Negativer Sauerstoff, Sauerstoff, der vorhanden sein müßte, es aber nicht ist, verhält sich in allen Bilanzberechnungen, mit denen die Chemiker ihren Theorien überprüften, ebensogut wie positiver Sauerstoff. Eine bestimmte Menge Phlogiston, das sich von A nach B bewegt, hat exakt dieselben Auswirkungen auf die Beobachtungen wie die gleiche Menge Sauerstoff, der sich von B nach A bewegt. Also verhielt sich Phlogiston ganz wie etwas Wirkliches – mit der ärgerlichen Ausnahme, daß, als die genauer werdenden Messungen auch die kleinen Mengen erfaßten, das Phlogiston weniger als nichts wog. Phlogiston war ein Privativum.

Eine schwierige, aber hartnäckige Eigenschaft des menschlichen Denkens kommt in alledem zum Ausdruck: Sie ist als ›Verdinglichung‹ bekannt, die Vorstellung, daß ein ›Ding‹ existieren muß, nur weil wir ein Wort für etwas haben, das diesem Wort entspricht. Wie ist das mit ›Kühnheit‹ und ›Feigheit‹? Oder mit ›Tunnel‹? Wie ist es eigentlich mit einem ›Loch‹?

Viele wissenschaftliche Konzepte beziehen sich auf Dinge, die nicht in dem alltäglichen Sinne wirklich sind, daß sie Objekten entsprechen. Zum Beispiel klingt ›Gravitation‹ wie eine Erklärung der Planetenbewegungen, und man fragt sich irgendwie, wie Gravitation wohl aussähe, wenn man welche fände, aber eigentlich ist es nur ein Wort für eine Anziehung, die dem Gesetz eines umgekehrt quadratischen Verhältnisses folgt. Oder neuerdings dank Einstein für die Neigung von Objekten, von der geradlinigen Bewegung abzuweichen, was wir als ›gekrümmten Raum‹ verdinglichen können.

Wie ist das eigentlich mit dem Raum? Ist er ein Ding oder die Abwesenheit eines Dinges?

›Schuld‹ und ›Konto-Überziehung‹ sind sehr vertraute Privativa, und die Denkprobleme, die sie hervorrufen, sind ziemlich schwierig. Immerhin verdient Ihr Bankmanager sein Gehalt von Ihrer Konto-Überziehung, nicht wahr? Wie also kann sie unwirklich sein? Der heutige Derivaten-Markt kauft und verkauft Schulden und Versprechungen, als wären sie wirklich – und er verdinglicht sie als Worte und Zahlen auf Papierscheinen oder als Ziffern in einem Computerspeicher. Je mehr man darüber nachdenkt, um so erstaunlicher wird der Alltag von Menschen: Das meiste davon existiert überhaupt nicht wirklich.

Vor ein paar Jahren saßen bei einer Science Fiction-Convention in Den Haag vier Schriftsteller, die mit ihren Büchern eine Menge Geld verdienten, vor einem Publikum, das größtenteils aus finanzschwachen Fans bestand, und erklärten, wie sie mit ihren Büchern ein erhebliches Einkommen erzielt hatten (als ob sie das wirklich wüßten). Jeder von ihnen sagte, daß »Geld nicht wichtig« sei, und die Fans kamen bei dieser völlig korrekten Feststellung ziemlich in Rage. Es war notwendig, darauf hinzuweisen, daß Geld wie Luft oder Liebe ist – unwichtig, wenn man genug davon hat, aber verzweifelt wichtig, wenn man nicht genug hat.* [ * ›Verzweifelt‹ ist auch ein Privativum – es bedeutet ›ohne Hoffnung‹. ] Dickens wußte das: in David Copperfield bemerkt Mr. Micawber: »Zwanzig Pfund Jahreseinkommen, neunzehn Pfund neunzehneinhalb Schilling Jahresausgaben – Ergebnis: Glück. Zwanzig Pfund Jahreseinkommen, zwanzig Pfund Sixpence Jahresausgaben – Ergebnis: Unglück.«* [ * Zitiert in der Übersetzung von Karl Heinrich, Berlin 1986. ]

Es besteht keine Symmetrie zwischen Geld haben und nicht haben – aber die Diskussion war aus dem Gleis geraten, weil alle annahmen, es bestünde eine Symmetrie, so daß ›Geld haben‹ das Gegenteil von ›kein Geld haben‹ sei. Wenn man ein

Weitere Kostenlose Bücher