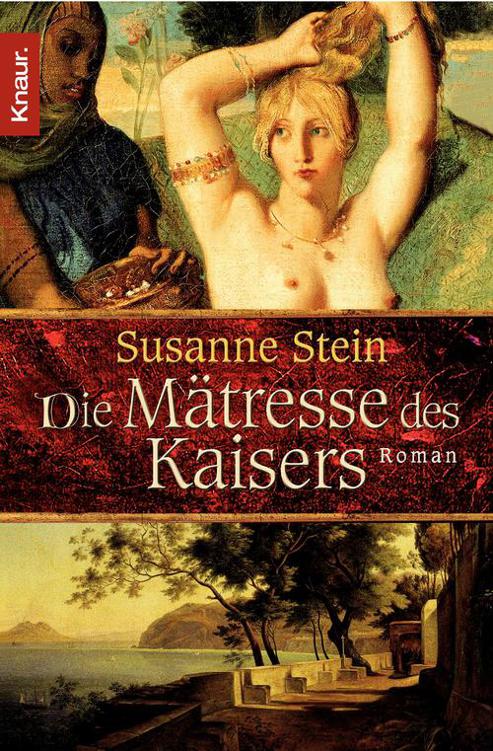

![Die Maetresse des Kaisers]()

Die Maetresse des Kaisers

konnte.

»Bianca Lancia und ihr Kind werden sterben – und du wirst dafür sorgen.«

»Warum ich?«

»Du bist eine Frau und eine Hebamme noch dazu. Du wirst keine Schwierigkeiten haben, in die Nähe einer Mutter und ihres Säuglings zu kommen.«

»Aber die Gräfin hasst mich.«

»Dann bitte Sie um Verzeihung, wirf dich vor ihr auf die Knie, erweiche ihr Herz. Sie wird dir vergeben, glaube mir.«

»Nein«, sagte Sofia, und ihre Hände zitterten vor Nervosität, denn sie ahnte, dass der Mann ihren Widerspruch nicht billigen würde. »Nein, das werde ich nicht tun. Ich finde für Euch heraus, wo die beiden sind. Das ist alles. Den schmutzigen Rest müsst Ihr schon selbst erledigen.«

Der Mann zuckte gleichmütig mit den Schultern, aber aus seinen Augen sprach kalte Wut. »Wie du willst. Dann sehen wir uns hier morgen um dieselbe Zeit.«

»Gib mir mein Geld«, forderte Sofia, was den Mann dermaßen erheiterte, dass er mit seinem lauten Lachen sein Pferd erschreckte.

»Dein Geld bekommst du morgen. Oder hältst du mich für so schwachsinnig, dass ich für etwas bezahle, was ich noch gar nicht habe?«

Sofia lenkte ein. »Gut, dann morgen.« Sie wandte sich zum Gehen, drehte sich aber noch einmal um und fragte neugierig: »Warum hasst Ihr die Gräfin so sehr?«

Ihr Gegenüber lachte erneut. »Ich hasse sie gar nicht. Aber es gibt jemanden, der hasst sie wirklich. Und den Kaiser gleich mit. Und dieser Mann zahlt gut. Sehr gut sogar.«

Sofia erschauderte. Dann war die Gräfin Lancia nur eine Spielfigur, die geopfert wurde. Und ihr kleines Mädchen ebenso.

Als sie vorsichtig ihren Weg aus dem Zedernwald suchte und wieder und wieder über Wurzeln stolperte, schwor sie sich, ihr eine Warnung zukommen zu lassen. Aber dafür musste sie zunächst einmal wissen, wo sich die Gräfin und ihr Kind aufhielten. Und auch sie selbst brauchte Schutz. Der Mann hatte Augen so kalt wie ein Raubvogel.

Sofia hielt sich für eine kluge junge Frau, und sie nahm sich vor, morgen nicht allein in den Zedernwald zu gehen. Sie brauchte das Geld, aber vor allem brauchte sie Rückendeckung.

F riedrich legte den Federkiel beiseite und hielt sich einen Moment die Schläfen. Ein stechender Kopfschmerz hatte sich schon am Morgen bemerkbar gemacht und war den ganzen Tag über nicht zu vertreiben gewesen. Er hatte Entspannung und Ablenkung gesucht und in den Werken des Philosophen Aristoteles gelesen, den er am meisten verehrte. Mit dem Ergebnis, dass ihn jetzt nicht nur der Kopfschmerz peinigte, sondern auch bohrende Fragen nach der Ewigkeit der Welt und der Unsterblichkeit der Seele.

Er hatte eben begonnen diesbezüglich einen Brief zu formulieren, den er an Sultan al-Kamil schicken wollte, stellte jetzt aber fest, dass ihm offenbar die Kraft und die Konzentration dazu fehlten und seine Gedanken immer wieder in eine ganz andere Richtung als eine philosophische reisten.

Er hatte versucht Bianca zu vergessen, aber es war ihm nicht gelungen. In seiner Phantasie hatte er sie streng getadelt und sie für ihr unverzeihliches Verhalten zur Rechenschaft gezogen. Aber immer wieder hatte sich ein ganz anderes Gefühl in seinen Zorn geschlichen und seinen Entschluss, für alle Zeiten mit Bianca zu brechen, untergraben.

Sein Leben war nicht langweilig, aber es fehlte ihm die Tiefe. Seit ihrer Trennung hatte er sein Lager mit anderen Frauen geteilt, und auch wenn sein Körper Erfüllung gefunden hatte, so war doch seine Seele unberührt geblieben.

Keine Frau außer Bianca hatte die Gabe, in seinen Augen lesen zu können, keine brachte ihn zum Lachen wie Bianca, und keine war klug genug, seine geheimsten Gedanken mit ihm zu teilen. Trotzdem war diese Liebe unmöglich geworden. Sie hatte ihm mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, und jeden anderen hätte das den Kopf gekostet. Sie war starrsinnig und eifersüchtig, rechthaberisch und widerspenstig – Eigenschaften, die sich der Kaiser erlauben konnte, aber nicht seine Mätresse.

Er vermied es, über Bianca zu sprechen, und niemand in seiner Umgebung, nicht einmal Karim, erwähnte ihren Namen. Er war aus ihrem Leben geschieden, und Bianca hatte nicht mehr Spuren hinterlassen als eine Sternschnuppe. Jedenfalls hatte er sich vorgenommen, die Trennung von ihr so und nicht anders zu sehen.

Friedrich seufzte, weil er spürte, wie er sich selbst belog. Eine Sternschnuppe glühte auf und verschwand, doch seine Liebe zu ihr war mitnichten verglüht, sondern konnte immer noch sein Blut in Wallung

Weitere Kostenlose Bücher