![Die Maori-Prinzessin]()

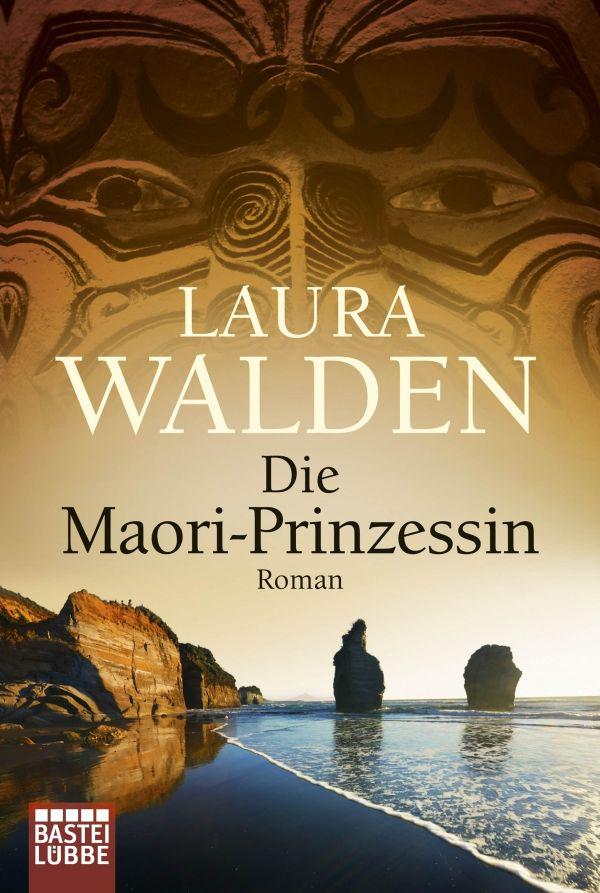

Die Maori-Prinzessin

Traum immer: Das kann ja gar nicht angehen. Er ist ja tot, und ehe ich eine Antwort bekomme, bin ich aufgewacht.«

»Wahrscheinlich war es für uns beide allzu viel in letzter Zeit. Deine Schwester und du, ihr hattet doch auch ein sehr enges Verhältnis.«

Lucie griff nach Evas Händen.

»Ich vermisse sie ganz schrecklich. Und wenn ich dich nicht hätte, mein Kind, würde ich mich unendlich verlassen fühlen.«

»Ach, Lucie, ich habe dich so lieb wie eine eigene Großmutter«, erwiderte Eva gerührt.

»Du wirst recht haben. Es war allzu viel. Nicht zur Harakekes Tod, sondern auch die Erinnerung an den Tag, an dem das Schicksal mir …« Sie brach ab.

Eva drückte ihre Hand ganz fest. »Und du willst die Aufzeichnungen, wenn sie fertig sind, wirklich Berenice geben?«

»Ich muss«, stöhnte Lucie. »Wer weiß, ob das Kind nicht nur deshalb so geworden ist, weil es diese vielen Geheimnisse gibt.«

»Die Hoffnung stirbt zuletzt«, stöhnte Eva, bevor sie sich in ihrem Kleid einmal um die eigene Achse drehte. »Wie sehe ich aus?«

»Bezaubernd!«

»Und ich kann dich wirklich allein lassen?«

»Kind, ich bin erwachsen und werde die Zeit nutzen, einen Gang durch Wellington zu machen. Ich mag diese Stadt. Trotzdem habe ich schon jetzt Sehnsucht nach Napier. Vielleicht muss ich eines Tages doch allein zurückgehen und meinen Lebensabend in Meeanee verbringen.«

»Wir werden sehen«, erwiderte Eva diplomatisch, denn sie würde es lieber sehen, wenn Lucie für immer in ihrem Haus leben würde. Nicht nur, dass sie die alte Dame von Herzen mochte, sie war überdies ein Verbindungsglied zu Adrian.

»Wenn du demnächst deine Arbeit im Architektenbüro antrittst, werden wir übrigens fertig sein mit meiner Geschichte. Es gibt eigentlich nur noch ein einziges wichtiges Ereignis, wenn ich es mir recht überlege.«

»Ich bin gespannt«, erwiderte Eva, und das war noch untertrieben. Natürlich platzte sie förmlich vor Neugier, zu erfahren, wann endlich der Mann in Lucies Leben treten würde, jener Mann, den der eine oder die andere in der Vergangenheit hinter vorgehaltener Hand erwähnt hatte.

Eva verließ das Haus wenig später in Richtung Thorndon. Die Eltern von Misses Geoffrey besaßen in der Hill Street ein repräsentatives Haus. Dorthin hatte man sie eingeladen. Die jungen Geoffreys selbst sahen sich als Künstler und wohnten in der Innenstadt über ihrem Büro.

Eva staunte nicht schlecht, als sie vor dem Haus Nobelfahrzeuge und livrierte Diener erblickte. Von der Weltwirtschaftskrise war hier oben auf dem Berg nichts zu spüren.

Eva fühlte sich ein wenig fehl am Platz, als sie das Haus betrat. Es schien ihr alles eine Nummer größer und pompöser als in Napier. Sie fühlte sich mit einem Mal wieder wie das Mädchen aus Badenheim. Doch das änderte sich im Nu, als Mister Geoffrey auf sie zugeeilt kam und sie überschwänglich begrüßte.

»Alle mal herhören«, rief er mit durchdringender Stimme. »Diese junge Dame ist eine hervorragende Inneneinrichterin und unsere neue Mitarbeiterin. Wir sind glücklich, sie für uns gewonnen zu haben. Sie ist eine Empfehlung von Mister Hay aus Napier, und sie hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir der Welt gezeigt haben, wie man in diesen Krisenzeiten eine neue Epoche einleitet. Begrüßen Sie mit mir Eva Clarke, die Preisträgerin für das Interieur des Daily Telegraph Buildings.«

Tosender Applaus ertönte, und Eva entspannte sich ein wenig, wenngleich die Erinnerung an den Eröffnungsabend des hayschen Bürohauses immer noch präsent war. Seitdem wusste sie aus eigener Erfahrung, wie schnell man fallen konnte, wenn man gerade noch oben gewesen war.

Eva lächelte in die Runde und kam nicht dazu, weiter ihre Zweifel zu pflegen, denn Mister Geoffrey, ein imposanter Mann um die vierzig, der das lässige Äußere eines Bohemiens besaß, ließ es sich nicht nehmen, sie den Gästen einzeln vorzustellen.

»Das sind Mister und Misses Richards, auch Architekten. Ich lasse Sie mal eben mit den Herrschaften allein. Es ist sind neue Gäste eingetroffen«, sagte er, während er sie bei einer dürren Dame mittleren Alters und einem untersetzten Herrn stehenließ.

»Ich habe gehört, Sie haben die Pastellfarben nur für die Fassaden genommen, weil sie billiger in der Herstellung waren«, flötete Misses Richards drauflos.

»Ja, das ist richtig. Wie Sie wissen, hat die Krise auch vor Neuseeland nicht Halt gemacht. Und der Vorteil ist, dass man sie mit Wasser strecken kann.

Weitere Kostenlose Bücher