![Die Rebellion]()

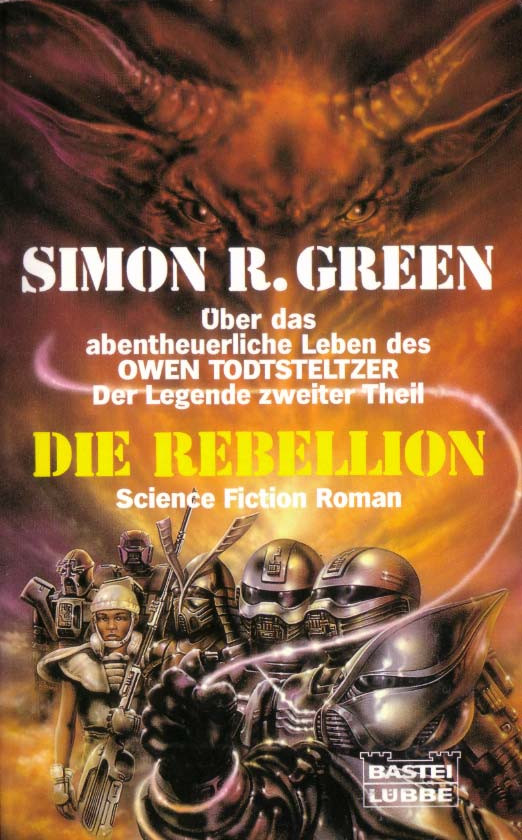

Die Rebellion

auch Lily da.

Schließlich ist sie deine Frau, nicht wahr?«

»Ich habe keine Ahnung, wo sie steckt«, entgegnete Daniel.

»Sie ist nie da, wenn, ich sie brauche. Nicht, daß ich einen

Dreck darauf gebe. Ihr endloses Geplapper raubt mir den letzten Nerv. Nicht ein einziges vernünftiges Wort kommt aus ihrem Mund. Manchmal denke ich, Vater hat sie als meine Frau

ausgesucht, um sich einen Scherz zu erlauben.«

»Ich weiß, was du meinst«, stimmte Stephanie ihrem Bruder

zu. »Michael ist keine Spur besser. Gut gebaut, aber zwischen

den Ohren hat er nichts außer seinem Appetit. Er vergißt ständig Besorgungen oder Verabredungen, und dann hat er auch

noch den Nerv zu schmollen, wenn ich ihn anschreie. Er ist

ganz gut im Bett, aber er besitzt die Persönlichkeit und den

Charme eines weichgekochten Eis. Wir hätten niemals unser

Einverständnis zu diesen Hochzeiten geben sollen.«

»Uns blieb doch gar keine andere Wahl. Du hast doch sein

Testament gesehen; entweder wir heiraten, oder wir werden

enterbt. Und wir benötigten die Geschäfte, die damit einhergingen.«

»Wir haben die Geschäfte jetzt. So, das wäre geschafft. Faß

deine Krawatte nicht mehr an, unter gar keinen Umständen.

Hast du verstanden? Gut. Du hast sicher recht, natürlich. Unsere Ehegatten sind so nützlich wie … ach, ich weiß nicht. Such

dir irgend etwas wirklich Nutzloses aus.«

»Lily und Michael«, sagte Daniel, und Stephanie mußte grinsen, wenn auch nur schwach.

»Richtig«, bestätigte sie trocken. »Ich würde mich in der

nächsten Sekunde scheiden lassen, wenn ich nicht sicher wäre,

daß er die Gelegenheit ausnutzt und mich bis auf den letzten

Kredit aussaugt, wenn er schon seine Finger nicht im Familiengeschäft lassen kann. Wir hätten auf Eheverträgen und Gütertrennung bestehen sollen, aber das Testament unseres lieben

Herrn Papa ließ das nicht zu. Aber egal. Es ist mein Geschäft,

und es ist mein Geld, und Michael kriegt nichts davon in die

Finger. Vorher ist er tot und verfault leise in seinem Grab.«

»Na, das ist doch mal eine Idee«, sagte Daniel. Stephanie

blickte rasch auf, um zu sehen, ob ihr Bruder den Gedanken

aufnahm, aber sie erkannte an seinem gedankenverlorenen

Blick, daß er nur höflich gewesen und längst bei einem anderen

Thema war. »Stephanie, wie lange müssen wir noch hier auf Technos III bleiben, wenn die Zeremonie vorüber ist?«

»Daniel, das haben wir doch bereits alles besprochen. Mindestens noch zwei Monate, vielleicht sogar drei. Selbst wenn wir

die kleine Überraschung mit einrechnen, die wir geplant haben,

wird es noch eine Zeitlang dauern, dem lieben Valentin die

Kontrolle über die Fabrik zu entwinden.«

»Dazu brauchst du mich nicht hier. Du brauchst mich überhaupt nicht hier. Ich muß weg. Ich habe etwas viel Wichtigeres

zu tun.«

»Danny …«

»Unser Vater ist noch immer irgendwo dort draußen. Ich

kann ihn finden, ich weiß es. Hinter mir stehen alle Ressourcen

der Wolfs.«

»Danny, unser Vater ist tot. Er starb im Kampf mit den Feldglöcks. Du hast nur den Körper gesehen. Was du und ich bei

Hof gesehen haben, war ein Geistkrieger, sonst nichts. Ein

Körper mit implantierten Lektronen, die ihn in Bewegung halten und sprechen lassen.«

»Nein! Es war er ! Er hat mich erkannt. Er lebt noch und ist in

diesem verwesenden Körper gefangen! Ich muß ihn finden,

koste es, was es wolle.«

»Hör auf damit, Danny. Unser Vater ist Vergangenheit, in

welchem Zustand er sich auch jetzt befinden mag. Wir müssen

den Blick in die Zukunft richten. Er hat sich nie um uns geschert. Ihm ging es nur darum, daß jemand die Gene der Familie weitergibt. Ich brauche dich. Ich brauche deine Unterstützung, hier und am Hof. Ich kann Valentin nicht von seinem

Sockel stürzen und diese Familie allein regieren. Ich brauche

deine Hilfe, Daniel! Ich habe sie immer gebraucht, das weißt

du!«

»Warum? Damit ich an deiner Seite stehe und einen guten

Eindruck erwecke? Duelle wegen deiner Ehre ausfechte? Dir

die Hand halte, wenn die Dinge ein wenig rauh werden? Dazu

hast du Michael, und wenn der nichts taugt, kannst du jemand

anderen einstellen. Die einzigen wirklichen Kämpfe drehen

sich um Geld und Politik, und von beidem habe ich noch nie

etwas verstanden. Ich muß gehen, Stephanie. Vater braucht

mich. Niemand sonst wird ihm helfen. Die meisten Menschen

sind froh, daß er tot ist. Ich bin alles, was er noch hat.«

»Unser Vater ist tot! Wie oft muß ich dir das noch sagen?

Wann

Weitere Kostenlose Bücher