![Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain]()

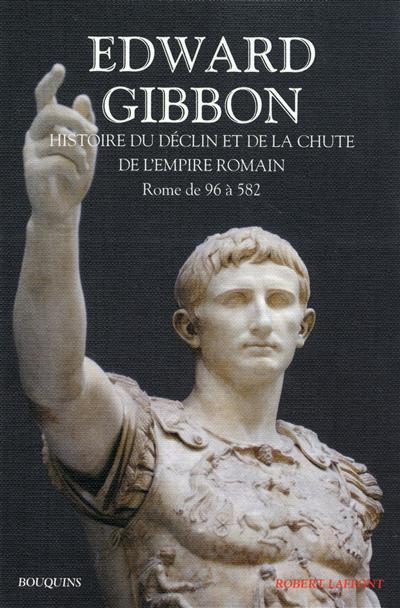

Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain

la Pouille, qui exerçait la petite fonction d’huissier priseur, coactor

exactionum . Voyez Horace, sat. I, v. 6, 86. D’ailleurs, quand le

poète fut fait tribun, Brutus, dont l’armée était composée presque entièrement

d’Orientaux, donnait ce titre à tous les Romains de quelque considération qui

se joignaient à lui. Les empereurs furent encore moins difficiles dans leurs

choix : le nombre des tribuns fut augmenté ; on en donnait le titre et les

honneurs à des gens qu’on voulait attacher à la cour. Auguste donna aux fils

des sénateurs tantôt le tribunat, tantôt le commandement d’un escadron. Claude

donna aux chevaliers qui entraient au service, d’abord le commandement d’une

cohorte d’auxiliaires, plus tard celui d’un escadron, et enfin, pour la

première fois, le tribunat ( Suétone, Vie de Claude , p. 25, et les notes

d’Ernesti). Les abus qui en provinrent donnèrent lieu à l’ordonnance d’Adrien

qui fixa l’âge auquel on pouvait obtenir cet honneur (Spartien, in Adr. ,

X). Cette ordonnance fut observée dans la-suite ; car l’empereur Valérien, dans

une lettre adressée à Mulvius-Gallicanus, préfet du prétoire s’excuse de

l’avoir violée en faveur du jeune Probus, depuis empereur, à qui il avait

conféré le tribunat de bonne heure, à cause de ses rares talents. Vopiscus, in

Prob. , IV. ( Note de l’Éditeur )

[67] Voyez la Tactique d’Arrien.

[68] Tel était en particulier l’État des Bataves. Tacite, Mœurs

des Germains , c. 29.

[69] Marc-Aurèle, après avoir vaincu les Quades et les

Marcomans, les obligea de lui fournir un corps de troupes considérable, qu’il

envoya. aussitôt en Bretagne. Dion, l. LXXI.

[70] Tacite, Annal. , IV, 5. Ceux qui composent ces

corps dans une proportion régulière d’un certain nombre de fantassins et de

deux fois autant de chevaux, confondent les auxiliaires des empereurs avec les

Italiens alliés de la république.

[71] Végèce, II, 2 ; Arrien, dans sa Description de la

marche et de la bataille contre les Alains .

[72] Le chevalier Folard (dans son Commentaire sur

Polybe , tome II, p 233-290) a traité des anciennes machines avec beaucoup

d’érudition et de sagacité : il les préfère même, à beaucoup d’égards, à nos

canons et à nos mortiers. Il faut observer que, chez les Romains, l’usage des

machines devint plus commun, à mesure que la valeur personnelle et les talents

militaires disparurent dans l’empire. Lorsqu’il ne fut plus possible de trouver

des hommes, il fallut bien y suppléer par des machines ; Voyez Végèce, II, 25,

et Arrien.

[73] Universa quæ in quoque belli genere necessaria

esse creduntur, secum legio debet ubique portare, ut in quovis loco fixerit

castra, armatam faciat civitatem . C’est par cette phrase remarquable que

Végèce termine son second livre et la description de la légion.

[74] Pour la castramétation des Romains, voyez Polybe, l.

IV ; avec Juste-Lipse, de Militiâ romanâ ; Josèphe, de Bello judaic. ,

l. III, c. 5 ; Végèce, I, 21-25, III, 9 ; et Mémoires de Guichard, tome I, c.

1.

[75] Cicéron, Tuscul. , II, 37 ; .Josèphe, de

Bello jud. , l. III, 5 ; Frontin, IV, 1.

[76] Végèce, I, 9 ; Voyez Mémoires de l’Académie des

Inscriptions , tome XXV, p. 187.

[77] Ces évolutions sont admirablement expliquées par M.

Guichard, nouveaux Mémoires , tome I, p. 141-234.

[78] Tacite ( Annal. , IV, 5) nous a donné un état

des légions sous Tibère, et Dion (l. LV, p. 794) sous Alexandre-Sévère. J’ai

tâché de m’arrêter à un juste milieu entre ce qu’ils nous apprennent de ces

deux périodes. Voyez aussi Juste-Lipse, de Magnitudine romanâ , l. I, c.

4, 5.

[79] Les Romains essayèrent de cacher leur ignorance et

leur terreur sous le voile d’un respect religieux. Voyez Tacite, Mœurs des

Germains , c. 34.

[80] Plutarque, Vie de Marc-Antoine ; et cependant,

si nous en croyons Orose, ces énormes citadelles ne s’élevaient pas de plus de

dix pieds au-dessus de l’eau, VI, 19.

[81] Voyez Juste-Lipse, de Magnitudine romanâ , l.

I, c. 5. Les seize derniers chapitres de Végèce ont rapport à la marine.

[82] Voltaire, Siècle de Louis XIV , c. 19. Il ne

faut cependant pas oublier que la France, se ressent encore de cet effort

extraordinaire.

[83] Voyez Strabon, l. II. Il est assez naturel de

supposer qu’Aragon vient de Tarraconensis : plusieurs auteurs modernes, qui ont

écrit en latin, se servent de ces deux mots comme synonymes ; il est

Weitere Kostenlose Bücher