![Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain]()

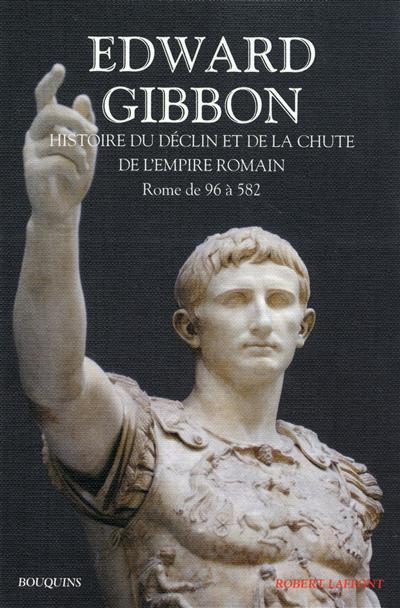

Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain

l’engagèrent à vivre ;

mais il paraît, autant du moins que le texte tronqué de Dion et l’abrégé

imparfait de Xiphilin nous mettent en état d’en juger, qu’elle conçut des

projets ambitieux, et tenta de s’élever à l’empire. Elle voulait marcher sur

les traces de Sémiramis et de Nitocris, dont la patrie était voisine de la

sienne. Macrin lui fit donner l’ordre de quitter sur le champ Antioche et de se

retirer où elle voudrait ; elle revint alors à son premier dessein, et se

laissa mourir de faim. Dion, LXXVIII, p. 1330 ( Note de l’Éditeur ).

[487] Dion, LXXVIII, p. 1330. L’abrégé de Xiphilin, quoique

moins rempli de particularité est ici plus clair que l’original.

[488] Il tenait ce nom de son bisaïeul maternel, Bassianus,

père de Julie-Mœsa, sa grand’mère, et de Julie-Domna , femme de Sévère. Victor

(dans l’ Épitomé ) est peut-être le seul historien qui ait donné la clef

de cette généalogie, en disant de Caracalla : Hic Bassianus ex avi

materni nomine dictus . Caracalla, Élagabal et Alexandre-Sévère portent

successivement ce nom ( Note de l’Éditeur ).

[489] Selon Lampride ( Hist. Auguste , p. 135 ),

Alexandre-Sévère vécut vingt-neuf ans trois mois et sept jours. Comme il fut

tué le 19 mars 235, il faut fixé sa naissance au 12 décembre 255. Il avait

alors treize ans, et son cousin environ dix-sept. Cette supputation convient

mieux à l’histoire de ces deux jeunes princes que celle d’Hérodien, qui les

fait de trois ans plus jeûnes (V, p. 181). D’un autre côté, cet auteur allonge

de d’eux années le règne d’Élagabal. On peut voir les détails de la

conspiration dans Dion, LXXVIII, p. 1339, et dans Hérodien, V, p. 184.

[490] En vertu d’une dangereuse proclamation du prétendu

Antonin, tout soldat qui apportait la tête de son officier pouvait hériter de

son bien et être revêtu de son grade militaire.

[491] Dion, LXXVIII, p. 1345 ; Hérodien, V, p. 186. La

bataille se donna le 7 juin 218, près du village d’Immæ, environ à vingt-deux

milles d’Antioche.

[492] Gannys n’était pas un eunuque. Dion, p. 1355 ( Note

de l’Éditeur ).

[493] Dion, LXXIX, p. 1350.

[494] Dion, LXXIX, p. 1363 ; Hérodien, V, p. 189.

[495] Ce nom vient de deux mots syriaques, ela , dieu ,

et gabal , former : le dieu formant ou plastique ;

dénomination juste et même heureuse pour le Soleil. Wotton, Histoire de Rome ,

p. 378.

Le nom d’Élagabale a été défiguré de plusieurs

manières : Hérodien l’appelle Ελαιαγαβαλος ; Lampride et les écrivains plus modernes en ont fait Héliogabale. Dion le

nomme Ελεγαβαλος ;

mais Élagabal est son véritable nom tel que le donnent les médailles. (Eckhel, de

Doct. num. vet. , t. VII, p. 250) . Quant à son étymologie, celle que

rapporte Gibbon est donnée par Bochart ( Chan. , II, c. 5) ; mais

Saumaise, avec plus de fondement ( Not. ad Lamprid., in Elagab .), tire ce

nom d’Élagabale de l’idole de ce dieu, représenté par Hérodien et dans les

médailles sous la figure d’une montagne ( gibel en hébreu) ou grosse

pierre taillée en pointe, avec des marques qui représentaient le Soleil. Comme

il n’était pas permis, à Hiérapolis en Syrie, de faire des statues du Soleil et

de la Lune, parce que, disait-on, ils sont eux-mêmes assez visibles, le Soleil

fut représenté à Émèse sous la figure d’une grosse pierre qui, à ce qu’il

parait, était tombée du ciel. Spanheim, Cœsar, Preuves, p. 46 ( Note de

l’Éditeur ).

[496] Hérodien, V, p. 190.

[497] Il força le sanctuaire de Vesta, et il emporta une

statue qu’il croyait être le Palladium ; mais les vestales se vantèrent

d’avoir, par une pieuse fraude, trompé le sacrilège en lui présentant une

fausse image de la déesse. Hist. Auguste , p. 103.

[498] Dion, LXXIX, p. 1360 ; Hérodien, V, p. 193. Les

sujets de l’empire furent obligés de faire de riches présents aux nouveaux

époux. Mammée, dans la suite, exigea des Romains tout ce qu’ils avaient promis

pendant la vie d’Élagabale.

[499] La découverte d’un nouveau mets était magnifiquement

récompensé ; mais s’il ne plaisait pas, l’inventeur était condamné à ne manger

que de son plat, jusqu’à ce qu’il en eût imaginé un autre qui flattât davantage

le goût de l’empereur. Hist. Auguste , p. 112.

[500] Il ne mangeait jamais de poisson que lorsqu’il se

trouvait à une grande distance de la mer : alors il en distribuait

Weitere Kostenlose Bücher