![Ich habe einen Namen: Roman]()

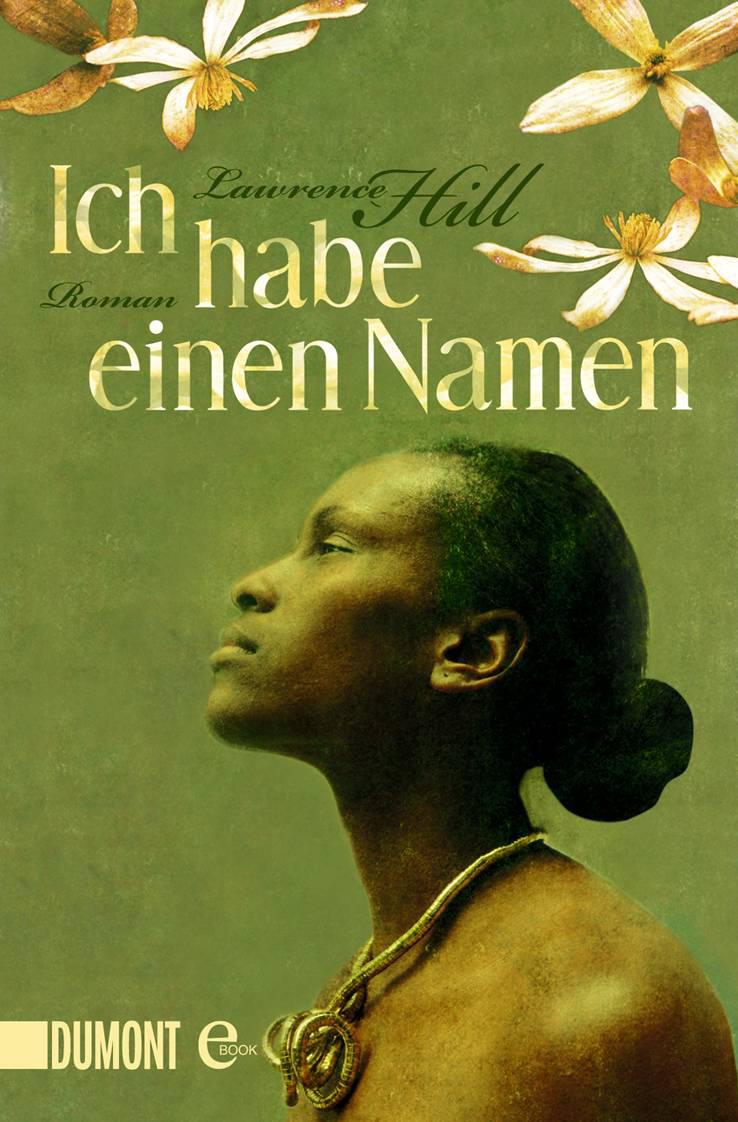

Ich habe einen Namen: Roman

er

meinen Kopf ein und zog ein Messer heraus.

»Wenn du dich bewegst,

wirst du bluten«, sagte er.

Ich hörte eine Negerin

wimmern. Bis jetzt hatte ich meine Fassung bewahrt, aber plötzlich war es

vorbei.

»Master, bitte …«

Er zog meinen Kopf

zurück, verteilte Seife und Wasser darauf und begann mich grob mit seinem

Messer zu rasieren. Von der Stirn bis in den Nacken kratzte er mir die Klinge

über den Schädel und spritzte immer noch mehr Seifenwasser darauf. Die Seife

brannte in den Schnitten, rann mir übers Gesicht und stach mir in die Augen.

Ein bitterer Geschmack vermischte sich mit den Strähnen auf meiner Zunge.

Appleby hielt mich gebeugt, den Ellbogen hoch oben in meinem Rücken, und zog

mir das Messer ein ums andere Mal über den Kopf, immer von vorn nach hinten.

Endlich schüttete er mir Wasser über den Kopf und zwang mich aufzustehen. Er

hielt mir einen Spiegel vors Gesicht.

Ich schrie, wie ich nie

geschrien hatte. Ich erkannte mich nicht. Ich hatte keine Kleider, kein Haar,

keine Schönheit, war keine Frau mehr.

»Dieses Mal kommst du

noch ohne die Peitsche davon«, sagte er. »Verschwinde und zieh deinen Osnaburg

an. Wenn ich dich noch mal in Weiß erwische, rasiere ich dich wieder wie ein

Lamm und verbrenne alles, was in Georgias Hütte ist.«

»Georgia wohnt in

keiner Hütte«, flüsterte ich.

»Das ist besser kein

Widerspruch«, sagte er.

»Sie hat ein Zuhause.

Sie wohnt in ihrem Zuhause.«

Das Kinn sackte ihm

herunter. Ich wandte mich von ihm ab. Die Kleider vom Leib gerissen, mit

rasiertem Kopf und geschwollenem Leib ging ich über den Hof. Es war Sonntag,

und die Leute hatten gewaschen und gekocht. Jeder Mann, jede Frau und jedes

Kind der Plantage stand stumm und reglos da, als ich vorbeiging. Fomba hatte

den Kopf gesenkt und die Hand vor die Augen geschlagen. Ich berührte seinen

Arm, hielt meine Schluchzer zurück und weigerte mich zu rennen. Das hätte meine

Schande nur noch größer gemacht.

»Dir gehört das Baby

genauso wenig wie die Wolle auf deinem Kopf«, sagte Appleby. »Beides gehört

mir.«

Ich ging weiter, so

ruhig, wie ich konnte mit meinem dicken Bauch und allem, und vergoss keine

einzige Träne mehr, bis ich in unserer Hütte war.

Als meine

Zeit kam, lebte ich seit vier Jahren auf St. Helena. Es war der 15. März 1761,

und ich war sechzehn Jahre alt.

»Das iss jetzt dein

Zuhause«, sagte Georgia. »Für dich und dein Baby, hier in Ca’lina.«

Ich dachte, dass es

Georgias Gefühle verletzen würde, wenn ich ihr widersprach. Was war das Zuhause

meines Kindes? Afrika? Diese Indigo-Plantage? Das eine schien unmöglich, das

andere nicht zu akzeptieren. Ich selbst musste für dieses Kind das Zuhause

sein. Bis wir zusammen in meine Heimat fuhren, war ich alles für dieses Kind.

Aber das sagte ich dieser Frau nicht, die seit meiner Ankunft wie eine Mutter

für mich gesorgt hatte.

Georgia sagte, ich

solle mich mit dem Wasser in einem großen Ledereimer draußen im Mondlicht

waschen. Sie rieb mir den Rücken, bis meine Haut und meine Muskeln unter ihren

Händen weich wurden, und bald schon ritt ich auf den Wellen, die meinen Körper

erfüllten. Sie wurden größer und warfen mich hin und her. Georgia wollte ihre

Hand in mich schieben, aber ich sagte Nein. Ich war noch nicht so weit. Ich

musste noch warten. Und es kamen neue Wellen und neue Schmerzen, die meinen

Körper erschütterten. Wie konnte ein so winziges Kind solch einen Aufruhr

erzeugen?

Ich dachte an all die

Babys, die meine Mutter und ich zur Welt gebracht hatten. Schon mit acht hatte

ich mich damit ausgekannt, aber keine Ahnung von den Schmerzen gehabt. Wie

hätte das auch gehen sollen? Ich hörte meine Kehle knurren wie ein fremdes

Tier, und ich wusste, ich war so weit. Press …

press … press …

Georgia sagte, ich

solle mich einen Moment lang ausruhen und es dann noch einmal versuchen. Sie

strich ihre Salbe aus Indigo-Blättern auf meine Hämorrhoiden. Ich verschnaufte

und trank etwas Wasser. Georgia setzte mich in einen Bottich und wusch mich mit

warmem Wasser. Als die Wellen zurückkamen, hockte ich im Bottich. Ich presste,

und heraus kam mein kleiner Junge.

»Mamadu«, keuchte ich.

»Iss das Afrikanisch?«,

fragte Georgia.

»Mamadu«, sagte ich,

»war der Name meines Vaters.«

Ich legte meinen Sohn

direkt an meine Brust, und eine kurze Weile lang, während er mit dem Mund

suchte und saugte, fühlte ich mich hochgestimmt und voller Kraft. Als Mamadu

satt war, wusch Georgia ihn, deckte ihn zu,

Weitere Kostenlose Bücher