![Knochen im Kehricht: Ein Eifel-Krimi (German Edition)]()

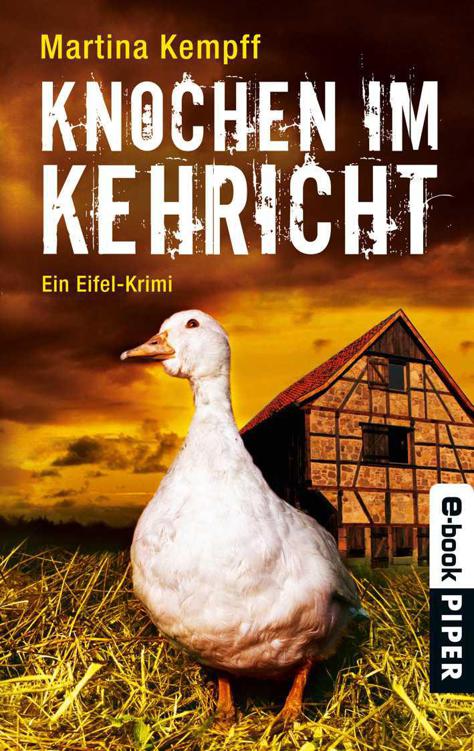

Knochen im Kehricht: Ein Eifel-Krimi (German Edition)

tapert zu ihm hin. Sie marschiert langsam um den Hund herum, pickt prüfend mit dem Schnabel auf das schwarze Fell. Linus lässt es sich gefallen. Plötzlich bleibt die Gans stehen und legt ihren schneeweißen Hals über den Rücken meines Hundes, als sei dieser die ideale Ruhestütze. Linus öffnet das Maul. Er gähnt. Und dann rührt sich keines der Tiere mehr.

Ich traue dem Frieden nicht, steige auf die obere Stufe meines Jacuzzis und starre auf das vollmondbeschienene animalische Stillleben in Schwarz-Weiß.

»Wie eine Göttin«, flüstert Marcel.

»Juno«, sage ich automatisch. »Das war die Göttin. Nicht die Gans.«

»Ich meine nicht die Gans«, sagt er, und da erst merke ich, dass er gar nicht mehr zu den Tieren hinsieht. Ich tauche sofort wieder unter. Wahrscheinlich mit knallrotem Kopf. Ich habe das getan, was er und Jupp verwerflich und obszön finden. Mich splitterfasernackt in der menschenleeren unschuldigen Eifeler Landschaft gezeigt.

Was Marcel jetzt gar nicht zu stören scheint.

»Wenn die jetzt aufeinander losgehen …«, sage ich, mit Worten meine Blöße verteidigend.

»Werden sie nicht. Lass doch die beiden sich gegenseitig so kennenlernen wie ich jetzt deinen Jacques Uhsi.«

Ich traue meinen Augen nicht. Der Mann, der mir seit Jahren meine Strom fressende dekadente Lust am heißen Bad in kalter Eifelluft vorhält, zieht sich in freier Natur tatsächlich aus, legt seine Kleidung ordentlich zusammengefaltet über den Stuhl, besteigt den Tritt, setzt ganz vorsichtig einen Fuß ins Wasser, sagt »Huui, ist das warm«, gleitet langsam hinein, um Hund und Gans nicht aufzuschrecken, und kommt mir dabei noch näher als die beiden Viecher einander. Sehr viel näher.

Kaffeeduft.

Ich öffne die Augen. Marcel hält mir einen dampfenden Becher unter die Nase. Der Mann trägt Jeans und ein kariertes Hemd.

Ich richte mich auf und nehme ihm den Becher ab.

»Musst du denn heute nicht arbeiten?«

Es ist schon halb zehn.

»Doch, aber in belgischer Uniform will ich nicht in ein deutsches Krankenhaus einfallen.«

»Herr Perings«, seufze ich.

»Kommst du mit mir?«

»Wo kriegen wir hier zu dieser Jahreszeit bloß Blumen her?«

»Wir holen ihm lieber Hühnersuppe mit.«

Die dem alten Herrn sichtlich schmeckt.

»Ich hatte meine Pillen vergessen«, sagt er reumütig, als ich ihm den leeren Teller abnehme. »Wenn man mit einer solchen Nachricht aus dem Alltagstrott herausgerissen wird …« Er sieht Marcel leicht verlegen an. »Junger Mann, könnten Sie mir bitte das Lied vortragen, mit dem Sie mich ins Leben zurückgesungen haben? Ich habe davon ja leider nichts mitbekommen.«

So erfahren wir, dass eine nicht allzu kleine Abordnung von Kaffeefahrerinnen dem vor ihren Augen Wiederbelebten bereits am sehr frühen Morgen ihre Aufwartung gemacht hat. Ich nehme mir vor, mit Hermann Kerschenbach ein ernstes Wort zu sprechen. Man kann es mit gewissen Busfahrten auch übertreiben.

Marcel kommt der Aufforderung nach, beschränkt sich allerdings auf den Refrain.

»Ah, ha, ha, ha, stayin’ alive. Stayin’ alive. Ah, ha, ha, ha, stayin’ alive.«

Seine Stimme ist zwar immer noch nicht konzertreif, klingt aber erheblich melodiöser als gestern, wo die Kunst hinter der körperlichen Anstrengung hatte zurückstehen müssen.

»Wirklich sehr schön«, lobt Herr Perings. »Klingt, als ob man den Tod auslachte. Was mir allerdings schwerfällt, wenn ich an den meines armen Bruders denke. Wer nur kann ihn ermordet haben?«

Ich schlucke.

Aus den Untiefen meiner Erinnerung steigt ein Bild in mir auf. Eine Journalistenkollegin, die Mitte der Achtzigerjahre an einer Geschichte über das Konzentrationslager Birkenau arbeitete und plötzlich weinend an meinem Schreibtisch auftauchte. Sie hatte ihren eigenen Nachnamen in den Unterlagen über die Lagerwachen entdeckt und quälte sich mit der Frage ab, ob ihr Vater ein Verbrecher gewesen war.

Ich hatte versucht, sie zu beruhigen, ihr das gesagt, was man da eben so sagt. Dass sich keiner seinen Vater aussucht und sie für seine mögliche Schuld nicht verantwortlich sei. Ich hielt es für eine sehr übertriebene Reaktion, als sie wenig später kündigte und in einen Kibbuz nach Israel zog. Heute bewerte ich ihre Geschichte und ihre Not anders. Zumal sie – im Gegensatz zu mir – ihren Vater gekannt hatte und mit ihm aufgewachsen war.

»Mein Vater …«, fange ich zögerlich an, ohne zu wissen, was aus diesem Satz über den Mann, der mir gänzlich fremd ist, werden

Weitere Kostenlose Bücher