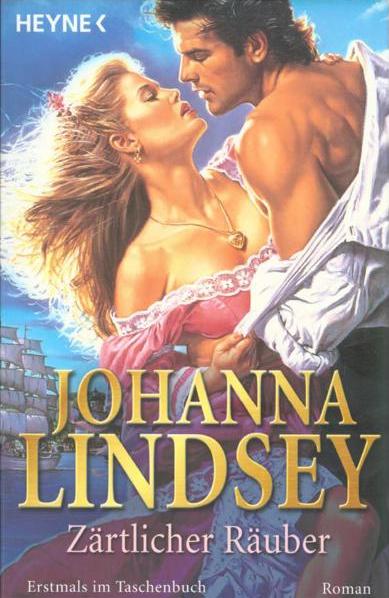

![Malory]()

Malory

ist, macht das wahrscheinlich den entschei-denden Unterschied. Du bist also immer noch an Emily interessiert?«

»O ja, absolut. Wenn sie mich haben will, nehme ich sie zur Frau; das dürfte eigentlich ziemlich überzeugend sein. Ich schätze, ihr Vater wird darauf bestehen, dass ich sie heirate, wenn ic h darauf bestehe, dass das Kind unter ihrem Herzen von mir ist.«

»Das wäre die gerechte Strafe für sie, weil das genau ihr Plan für mich war. Erzähl meinem Vater davon; er wird diese Sondervorstellung in die Wege leiten.«

»Oh, dann lerne ich also endlich deinen Vater kennen? Sehr schön! Das wollte ich schon immer, weißt du.

Der Mann hat j a einen erstaunlichen Ruf: im Boxring unschlagbar, wie im Übrigen auch beim Duellieren, und hast du gewusst . . . «

Jeremy hörte nur mit halbem Ohr hin, während sie den Weg zum Haus seines Vaters fortsetzten. Nichts von dem, was Andrew über seinen alten Herrn sagte, war ihm neu, und das Lustige daran war, dass Andrew nicht halb so viel von James wusste wie Jeremy.

Und dann war ihm das Glück überraschenderweise noch einmal hold: Drew erklärte sich ebenfalls bereit, einen der Lügner zu mimen, und er hatte sogar schon den passenden Text parat. Die Ironie dabei war, dass dieser sich kein bisschen von Drews üblichen Annäherungs-versuchen unterschied; er brauchte also lediglich Emilys Namen einzufügen. Und James musste unter den Schau-spielern, die Jeremy mitbrachte, nur noch einen dritten Mann auswählen.

Jeremy freute sich richtig auf die Vorstellung, die im Hause der Bascombs stattfinden sollte, doch als er dies äußerte, erklärte James ihm kurzerhand: »Du kommst nicht mit, Bürschchen. Deine Anwesenheit ist nicht erforderlich und würde der Kleinen nur Gelegenheit geben, ihre eigenen schauspielerischen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Es kommt aber darauf an, sie so zu überraschen, dass sie über ihre eigene Lügengeschichte stolpert.«

Das musste Jeremy wohl oder übel akzeptieren, aber es würde verdammt schwierig sein, hinter den Kulissen abzuwarten, ob der Plan aufging. Wenigstens konnte Danny ihn ablenken. Ja, wenn er in ihrer Nähe war, vermochte er ohnehin an kaum etwas anderes zu denken.

Es ließ ihm noch immer keine Ruhe, wie sehr Danny sich verändert hatte. Sie genoss das Liebesspiel, so viel stand fest. Nachdem sie ihre Einwände erst einmal über Bord geworfen hatte, war es, als hätte sie nie welche gehabt. Was Jeremy irritierte, war, wie sie die Beziehung zwischen ihnen beiden auffasste: kein Zwang, keine Ver-pflichtungen, nur beiderseitiger Genuss. So wollte sie es haben – beinahe wie ein Mann.

Verflixt, wenn er es sich recht überlegte, entsprach es fast haargenau der Art und Weise, wie er mit den Damen umzugehen pflegte. Ausgerechnet diesmal wünschte er es sich jedoch anders. Er hätte es gern gesehen, wenn Danny sich ein bisschen mehr – oder, ehrlich gesagt, viel mehr – auf die Beziehung mit ihm eingelassen hätte. An jedem einzelnen Tag hätte er gern mehr Zeit mit ihr verbracht, als sie ihm zu gewähren bereit war, und das nicht nur im Bett. Allmählich frustrierte es ihn, dass das nicht möglich war und dass er ihr Verhältnis geheim halten musste, um das übrige Personal nicht vor den Kopf zu stoßen. Wenn Danny seine Mätresse wäre, könnte er so viel Zeit mit ihr verbringen, wie er wollte, könnte sie angemessen kleiden und mit ihr überallhin ausgehen, wo es nicht tabu war, mit einer Mätresse zu erscheinen. Sehr zu seinem Bedauern hatte Danny nicht das geringste Interesse daran.

Doch zumindest war sie da, in seinem Hause und damit in Reichweite, jedenfalls überwiegend. Jetzt war sie allerdings nirgends zu sehen. Als er das Warten schließ-

lich satt hatte und nach unten zu ihrem Zimmer ging, hörte er hinter der Tür Frauenstimmen lachen, die ihm sagten, dass sie nicht allein war. Verflucht. So viel zu seinem Plan, heute Abend mit ihr zu feiern. Natürlich war dies ohnehin reichlich verfrüht, denn noch steckte er schließlich in der Tinte.

Kapitel 35

as Stadthaus der Bascombs war recht klein, aber D Lord Bascomb und seine reizende Gattin kamen schließlich nur selten nach London, und heutzutage waren immer mehr Adelige der Meinung, ein Haus voller Personal zu unterhalten, es jedoch kaum jemals zu nutzen, sei eine Verschwendung guter Bediensteter. Sie hätten natürlich niemals zugegeben, dass es auch eine Verschwendung guten Geldes war. Dass man etwas sparte, wenn man sich kein großes Anwesen in der

Weitere Kostenlose Bücher