![Schneewittchen muss sterben]()

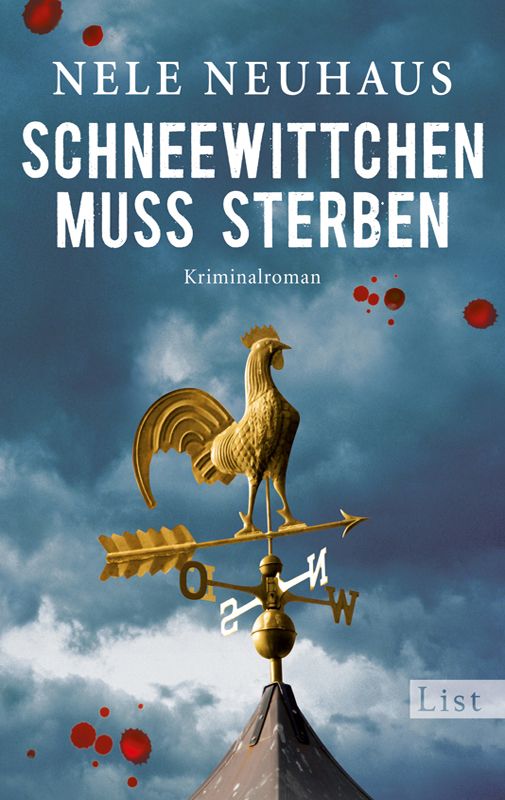

Schneewittchen muss sterben

Christoph und sie saßen an einem Tisch direkt an der Fensterfront, aber Pia hatte weder ein Ohr für das, was die Leute vom Bauamt heute gesagt hatten, noch einen Blick für die Lichter Kronbergs oder die glitzernde Frankfurter Skyline in der Ferne. Vor ihr auf dem Teller lag ein verführerisch duftendes Rinderfiletsteak, perfekt gegrillt, aber ihr Magen war wie zugeschnürt.

Sie war vom Krankenhaus direkt nach Hause gefahren, hatte ihre Kleider in die Waschmaschine gesteckt und anschließend so lange geduscht, bis kein heißes Wasser mehr im Boiler war. Trotzdem fühlte sie sich noch immer schmutzig und besudelt. Pia war an Leichen gewöhnt, nicht aber daran, dass ein Mensch unter ihren Händen starb. Darüber hinaus noch ein Mann, den sie kannte, mit dem sie noch eine Minute zuvor gesprochen und für den sie tiefes Mitgefühl empfunden hatte. Sie schauderte.

»Sollen wir lieber nach Hause fahren?«, fragte Christoph in diesem Moment. Die Besorgnis in seinen dunklen Augen brachte Pia an den Rand ihrer Selbstbeherrschung. Plötzlich kämpfte sie mit den Tränen. Wo Tobias wohl war? Hoffentlich tat er sich nicht noch etwas an!

»Nein, schon gut.« Sie zwang sich zu einem Lächeln, aber der Anblick des Steaks, das im Fleischsaft auf dem Teller vor ihr lag, verursachte ihr Brechreiz. Sie schob den Teller weg. »Tut mir leid, dass ich heute keine besonders amüsante Gesellschaft bin. Ich mache mir nur solche Vorwürfe.«

»Das verstehe ich. Aber was hättest du denn tun sollen?« Christoph beugte sich vor, streckte die Hand aus und berührte ihre Wange. »Du hast doch selbst gesagt, dass alles rasend schnell ging.«

»Ja, natürlich. Es ist Quatsch. Ich konnte nichts tun, überhaupt nichts. Aber trotzdem …« Sie stieß einen tiefen Seufzer aus. »In Augenblicken wie diesen hasse ich meinen Job aus tiefstem Herzen.«

»Na komm, Schatz. Wir fahren nach Hause, machen eine Flasche Rotwein auf und …«

Das Klingeln von Pias Telefon ließ ihn verstummen. Sie hatte Bereitschaft.

»Das, was nach dem ›und‹ kommen sollte, würde mich jetzt interessieren.« Pia grinste schwach, und Christoph hob vielsagend die Augenbrauen. Sie ergriff das Handy und meldete sich.

»Ein Tobias Sartorius hat vor sieben Minuten einen Notruf abgesetzt«, teilte ihr der KvD aus der Einsatzzentrale mit. »Er ist im Gebäude der Firma Terlinden in Altenhain und hat gesagt, eine Frau Lauterbach sei dort. Ich habe schon eine Streife hingeschickt…«

»Oh, Scheiße«, unterbrach Pia den Kollegen. Ihre Gedanken überschlugen sich. Was tat Daniela Lauterbach bei Claudius Terlinden? Warum war Tobias dort? Wollte er sich rächen? Zweifellos war Tobias Sartorius nach allem, was geschehen war, eine tickende Zeitbombe. Sie sprang auf. »Funk bitte sofort die Jungs an. Sie sollen um Gottes willen ohne Blaulicht und Sirene da hinfahren. Und sie sollen auf Bodenstein und mich warten!«

»Was ist passiert?«, fragte Christoph. Pia erklärte es ihm mit knappen Worten, während sie Bodensteins Nummer in ihrem Handy aufrief. Zu ihrer Erleichterung hatte sie ihren Chef nur Sekunden später am Ohr. Christoph signalisierte derweil dem Inhaber des Restaurants, den er als Direktor des benachbarten Zoos gut kannte, dass er später vorbeikommen und bezahlen würde.

»Ich fahre dich«, sagte er zu Pia. »Drei Sekunden, bis ich unsere Jacken geholt habe.«

Sie nickte, ging schon hinaus und wartete ungeduldig im Schneegestöber vor der Tür des Restaurants. Warum hatte Tobias einen Notruf abgesetzt? War ihm etwas zugestoßen? Hoffentlich kamen sie nicht zu spät!

»Verdammt«, flüsterte Tobias in hilflosem Zorn. Claudius Terlinden und Daniela Lauterbach hatten das Büro verlassen und gingen mit Koffern und Aktentaschen beladen den Flur entlang zum Aufzug. Was konnte er tun, um sie aufzuhalten? Wie lange brauchten die Bullen, bis sie hier waren? Verdammt, verdammt! Er drehte sich zu Amelie um, die unter dem Schreibtisch hervorlugte.

»Du bleibst hier«, sagte er mit vor Anspannung heiserer Stimme.

»Wo gehst du hin?«

»Ich muss sie in ein Gespräch verwickeln, bis die Polizei da ist.«

»Nein, bitte tu das nicht, Tobi!« Amelie schlüpfte aus ihrem Versteck. Im matten Lichtschein der Außenbeleuchtung wirkten ihre Augen riesengroß. »Bitte, Tobi, lass sie gehen! Ich hab Angst!«

»Ich kann sie doch nicht einfach abhauen lassen, nach allem, was sie getan haben! Das musst du doch verstehen!«, entgegnete er heftig. »Bleib hier, Amelie! Versprich mir

Weitere Kostenlose Bücher