![Verführerische Maskerade]()

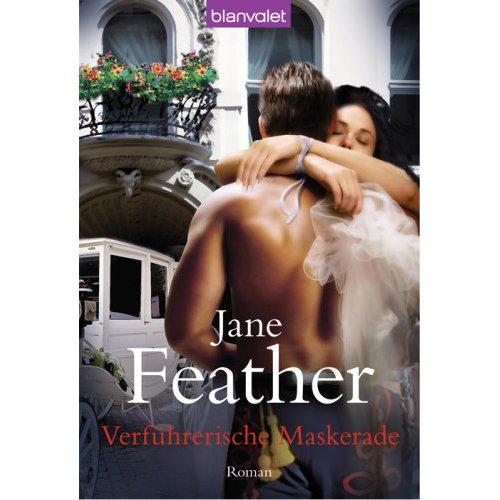

Verführerische Maskerade

plötzlich nicht mehr. »Dein Vater hat Recht, Livia. Es ist kein Ende in Sicht.«

Und die Kämpfe würden so lange andauern, bis seine Gefährten zusammen mit ihm das Ende beschleunigten. Die Schritte, die sie dazu unternehmen mussten, weckten allerdings die schwersten Bedenken in ihnen; das galt auch, obwohl sie wussten, dass sie nach einer Tradition handelten, die seit uralten Zeiten in ihrem Land und in ihrer Gesellschaft verwurzelt war.

Wie viele Despoten und Idioten waren nicht schon einem Attentat zum Opfer gefallen … in der düsteren und blutigen Geschichte des Landes, das man auch Mütterchen Russland nannte?

Zu viele, um sie noch zählen zu können. Und wenn es nötig war, würde eben noch einer hinzukommen.

Zitternd betrachtete Livia sein Gesicht. In der Erwartung, ein offenes Fenster zu entdecken, schaute sie seitlich über ihre Schulter. Aber die Vorhänge hingen schlaff zu beiden Seiten des fest verschlossenen Fensters hinunter. Kein Lüftchen regte sich.

12

I m Audienzsaal in der Eremitage in St. Petersburg war es kalt, und das lag nicht nur an den Temperaturen. Wie immer bei den Empfängen des Zaren herrschte eine frostige Atmosphäre, so frostig wie das Wasser der Newa, die unter den Fenstern des Palastes dahinfloss. Die Diplomaten hielten sich kerzengerade, hatten sich in einer Reihe aufgestellt und starrten stur geradeaus auf den Großherzog und die Herzogin. Das Schweigen lastete schwer auf ihnen, als der Zar in prachtvoll geschmückter Paradeuniform mit seiner Mutter, die kostspielige Kleider trug, langsam durch die Reihen schritt, während seine eher zurückhaltend gekleidete Ehefrau sich ein paar Meter hinter ihnen hielt. Hier und da nickte der Zar schweigend, bis sie den französischen Botschafter General de Caulaincourt erreicht hatten.

Zar Alexander blieb vor dem General stehen. Auch die Zarenmutter und ihre Schwiegertochter hielten inne. Alexander lächelte dünn. »Guten Abend, Exzellenz. Ich darf annehmen, dass Sie sich wohl befinden?«

»Ja, in der Tat, Sir. Vielen Dank.« Der General verbeugte sich steif. »Es ist mir eine Ehre, zu Ihrem Empfang geladen zu sein. Ich darf darauf vertrauen, Sie nächste Woche beim Empfang in der Botschaft begrüßen zu dürfen?«

»Wenn die Zeit Uns solch verschwenderischen Leichtsinn erlaubt, Exzellenz, dann sind Wir erfreut, bei Ihnen zu erscheinen.« Wieder huschte ein dünnes Lächeln über seine Lippen. Der Zar und die Damen schritten die Reihe weiter ab, verließen den Saal schließlich durch die Doppeltüren, die ein livrierter Lakai aufstieß. Die Diplomaten atmeten erleichtert auf.

»Gott sei Dank, es ist vorbei«, murmelte ein älterer französischer Diplomat seinem Botschafter zu. »Mir wäre es lieber, wir würden jeden Tag zu einem Empfang in den Palast der Mutter des Zaren geladen. Die Dame ist sich immerhin bewusst, dass eine Monarchie mehr verlangt, als nur dem Protokoll auf qualvolle Weise Genüge zu tun.« Caulaincourt schaute drein, als wäre er es langsam leid. »Zugegeben, die Zarin pflegt einen aufwändigen Lebensstil … aber sie kann es sich auch leisten«, wisperte er grimmig, »es dauert nicht mehr lange, bis ich mein letztes Hemd verkaufen muss. Diese Russen sind verdammt hochmütig. Sie lächeln unentwegt und überhäufen dich mit zuckrigen Komplimenten, während sie gierig nach allem schnappen, was du ihnen anbietest. Dann drehen sie sich um und spucken dir ins Gesicht.«

Sein Begleiter nickte verständnisvoll. Es war allgemein bekannt, dass der Botschafter versucht hatte, die feindliche russische Gesellschaft zu erobern; jetzt stand er kurz davor, mit seiner verschwenderischen Gastfreundschaft Bankrott zu erleiden. »Es ist sicher, dass wir ihnen vollkommen gleichgültig sind«, fuhr er mit gesenkter Stimme fort, denn man konnte nie wissen, wer sich in den Hallen und Vorzimmern der Paläste von St. Petersburg herumtrieb und die Ohren spitzte.

Der Botschafter runzelte die Stirn. »Lassen Sie es sich gesagt sein, Alain«, flüsterte er, »ich bin es leid, unsere Zeit und unser Geld noch länger an solche Undankbarkeit zu verschwenden. Sie werden sich niemals mit uns versöhnen, niemals mit Bonaparte … um offen zu sprechen, ich fürchte für das Leben des Zaren. Es widerspricht den Sitten und Gebräuchen der herrschenden Klasse, einen Despoten auf dem Thron zu dulden, der sich nicht ihren politischen Vorstellungen fügt.« Er fuhr sich bedeutungsvoll mit dem Zeigefinger über die Kehle. »Ich habe keine Ahnung,

Weitere Kostenlose Bücher