![Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)]()

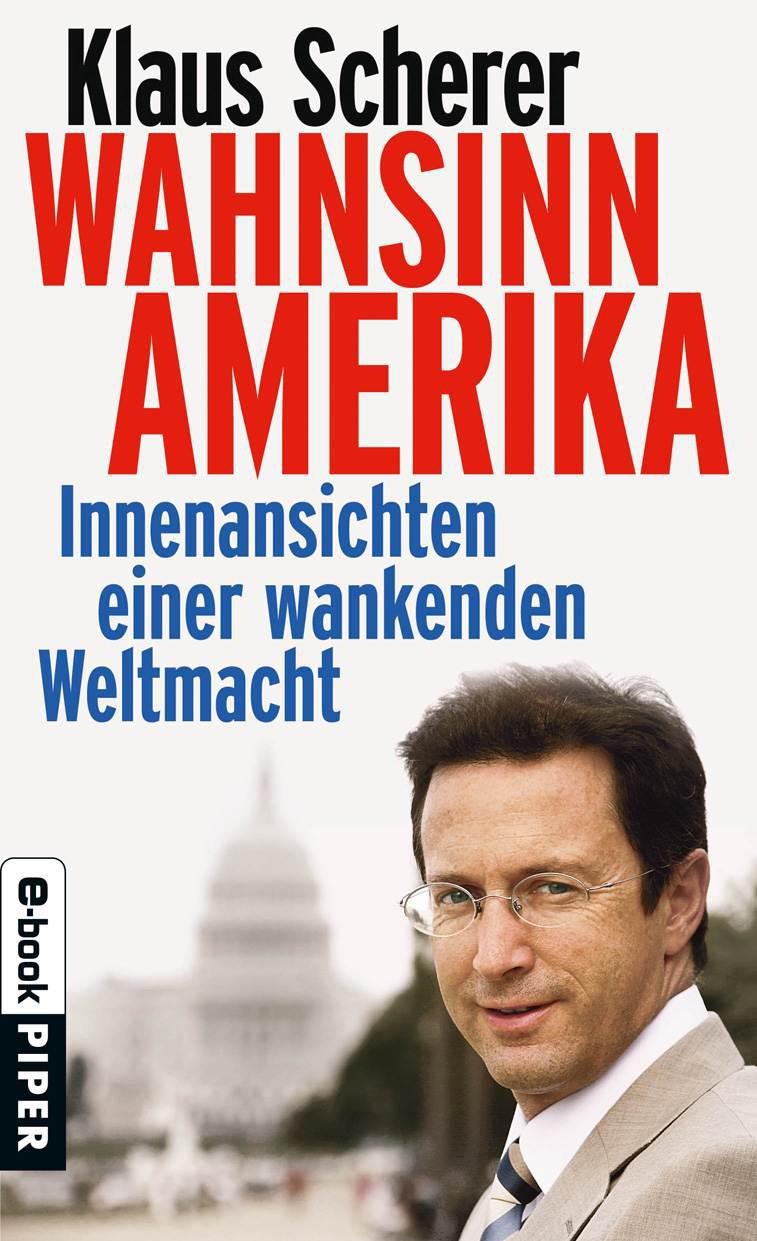

Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)

Obama gewinnen kann. Aber wir wissen nicht einmal, ob es diesen Kandidaten überhaupt gibt. Gäbe es ihn, er stünde längst fest. So aber kann ständig ein anderer auf- und wieder absteigen.«

»Es gibt zwei Obamas«

»Warum«, so frage ich, »hat die Partei keinen solchen Politiker zu bieten?«

»Wir Amerikaner geben zwar gerne vor, dass wir mehr Wert auf Lebensleistung legen als auf Eloquenz«, sagt O’Connell. »Trotzdem mussten sich die Kandidaten noch nie so viele Fernsehdebatten liefern. Das bringt inzwischen mit sich, dass wir nicht mehr nach dem besten Kandidaten suchen, sondern nur noch nach dem letzten Überlebenden.«

Dann überrascht er mich mit einer zweiten These, die Obama ebenfalls im Vorteil sieht. »Auch wenn die Zustimmungsraten zu seiner Politik oft niedrig sind«, erklärt O’Connell, »gilt Obama als Person vielen doch weiter als sympathisch. Deshalb müssten wir einen Gegner finden, der auch bei diesen Werten nicht nur gut ist, sondern besser. Das ist sehr schwer gegen einen Amtsinhaber, den sowohl die meisten Medien als auch die Amerikaner mögen, auch wenn seine Politik bisher nicht den gewünschten Erfolg gezeigt hat.«

Ungläubig erinnere ich O’Connell an den Aufruhr gegen Obamas Gesundheitsreform, die Wahlschlappe von 2010, den Einfluss von Fox News. Glaubte man den rechten Wortführern, hätte doch nichts leichter fallen dürfen, als Obama nach vier Jahren abwählen zu lassen. Nun sollen ausgerechnet sie vor seiner Beliebtheit zittern?

»Der Grund ist, dass es da draußen zwei Obamas gibt«, antwortet er, »Obama, der Präsident, und Obama, der Wahlkämpfer. Viele sind zwar mit dem Präsidenten unzufrieden, aber sie mögen ihn als Menschen, als Charakter, als Kämpfer. Denn er symbolisiert ja tatsächlich mehr als jeder andere die Einzigartigkeit Amerikas. Bei den Midterm-Wahlen stand er selbst nicht auf dem Wahlzettel. Bei der Präsidentschaftswahl wird es jedoch vielen schwerfallen, den einen Obama vom anderen zu trennen. Auch das macht es schwer, gegen ihn zu gewinnen.«

Viel spreche dafür, dass die Aussichten der Republikaner nur dann passabel seien, wenn die Wirtschaft eher auf Talfahrt bleibe. Es sei zwar schrecklich, so zu denken, aber nur dann, sagt er, sei die Präsidentschaftswahl weniger ein Duell zwischen Herausforderer und Amtsinhaber als ein Referendum über Obamas politische Bilanz. Nur dann überwiege womöglich die Enttäuschung vieler, die sich mehr von ihm erhofft hätten. »Wenn sowohl die Arbeitslosigkeit als auch die Schuldenlast auf hohem Niveau bleiben, dürfte es ihm schwerfallen, noch mit einer glaubwürdigen Botschaft zu punkten.«

Dennoch habe Obama erreicht, dass die Blockade im Kongress eher John Boehner angelastet werde. Der müsse seiner Fraktion endlich den Unterschied zwischen Prinzipienreiterei und pragmatischer Bundespolitik klarmachen. »Zurzeit helfen die Grabenkriege im Kongress eher dem Präsidenten, der daneben allmählich wie der einzige Erwachsene erscheint.«

Trendwende für Obama?

Nach John Boehners Blamage im Steuerstreit vor Weihnachten rechnet die US-Presse mit umso rachsüchtigeren Kongress-Republikanern, sobald die nächste Frist für Arbeitnehmer-Steuernachlässe verhandelt wird. Doch wer hoffte, Obama würde die schäumenden Widersacher im Abgeordnetenhaus besänftigen, lag falsch. Stattdessen sucht er gleich die nächste Konfrontation mit Boehner, als er trotz dessen Protest seinen Wunschkandidaten als Chef der neuen Verbraucherschutzbehörde benennt, die er mit der Bankenreform durchgesetzt hatte. Schon das Amt als solches lehnen die Konservativen als marktfeindliche Regulierung ab, obwohl jeder weiß, mit wie viel Werbetricks Amerikas Verbraucher nicht nur von Banken ausgenommen werden. Nun erzürnt sie neben der Personalie auch noch das Verfahren, denn Obama verkündet die Entscheidung während der Parlamentsferien, in denen er ohne Zustimmung des Senats agieren darf.

»Ich weigere mich, länger die Antwort der Neinsager im Kongress hinzunehmen«, drischt er bei einer Kundgebung in Ohio gleich weiter auf die Opposition ein. »Ich werde nicht an der Seite stehen und zusehen, wie dort eine Minderheit ihre Ideologie wichtiger nimmt als die Aufgaben, für die wir gewählt wurden.« Verbraucherschutz diene dem Durchschnittsbürger, sagt er – wohl wissend, dass er Kritiker von rechts zugleich als willfährige Wall-Street-Lobbyisten vorführt.

Kontrahenten wie Mitt Romney bleibt denn auch als Vorwurf nur, dass

Weitere Kostenlose Bücher