![Wielstadt-Trilogie Bd. 1 - Drachenklingen]()

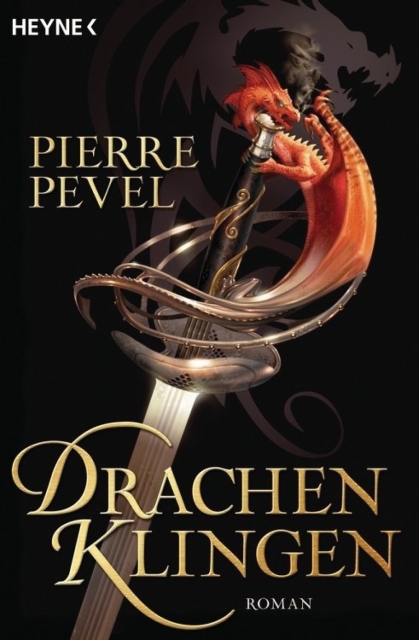

Wielstadt-Trilogie Bd. 1 - Drachenklingen

benutzt worden.

Woher wusste der Große Coësre nur, dass die Rabenbande hier einen ihrer Schlupfwinkel hatte? Und woher wusste er, dass sich das, was Saint-Lucq suchte, ausgerechnet hier befand? Letztendlich war das natürlich ganz gleich. Was zählte, war nur, dass diese Informationen auch stimmten. Warum der Monarch des Hofes der Wunder ihm, dem Mischblut, geholfen hatte, blieb allerdings im Dunkeln.

Natürlich war es auch in seinem Interesse, dass Saint-Lucq Erfolg hatte und den Raben schadete. Die Bande operierte seit zwei Jahren in der Provinz und den Vorstädten, aber nun fing sie an, ihre Machenschaften auch auf die Hauptstadt auszudehnen. Ein Kampf um die Vorherrschaft im Hoheitsgebiet

des Großen Coësre zeichnete sich ab, den dieser natürlich unbedingt für sich entscheiden wollte. Er fürchtete, dass die Rabenbande ihm über kurz oder lang das Geschäft verderben würde. Ihre Brigaden plünderten, schändeten, folterten und töteten bereits im großen Stil. Sie terrorisierten die Bevölkerung und untergruben die Macht des Königs. Deshalb griff die Staatsmacht hart durch, setzte ganze Regimenter gegen die Raben ein und errichtete einen Galgen nach dem anderen. Doch nicht alle diese Maßnahmen trafen nur die schwarz gewandete Bande. Auch der Hof der Wunder bekam sie zu spüren, und genau das wollte sein Anführer vermeiden.

Trotzdem war es sehr riskant von Saint-Lucq gewesen, ihn in seinem Revier in der Rue Neuve-Saint-Sauveur aufzusuchen und dann auch noch zu erwarten, von ihm eine Auskunft zu erhalten. Die Zeit hatte gedrängt, und das Mischblut war es gewohnt, alle Hindernisse zu überwinden, um seine Ziele zu erreichen. Doch eines Tages würde er für seine Kühnheit bezahlen. Dem Großen Coësre zwang man seinen Willen nicht ungestraft auf.

Vor dem Müllerhaus saß dösend ein Mann auf einem Stuhl.

Ein Degen hing über der Lehne, und auf seinem Schoß lag eine Pistole. Ein breitkrempiger Hut verdeckte seine Augen, und er hatte sich in einen dieser langen schwarzen Mäntel eingemummelt, die als Erkennungszeichen der Bande dienten. Er hatte schon die ganze Nacht Wache gehalten und zitterte vor Müdigkeit und Kälte.

Ein anderer Rabe trat gerade aus dem Haus, ganz in Leder gekleidet. Er gähnte, streckte sich und kratzte sich mit der einen Hand am Rücken und mit der anderen im Nacken.

Dann stupste er seinen Kumpan an der Schulter. Der richtete sich ebenfalls gähnend auf. Sie wechselten ein paar Worte, bevor sich der Mann in Leder entfernte. Noch im Gehen öffnete er seinen Gürtel. Dann betrat er die Scheune, in der die Pferde untergebracht waren, zog sich die Hose herunter und ging in die Hocke. Mit einem wohligen Seufzer begann er sich zu erleichtern, als Saint-Lucq ihm ganz plötzlich von hinten einen Lederriemen um den Hals legte.

Der Schurke, dem die Luft zum Schreien wegblieb, richtete sich abrupt auf und versuchte den Riemen zu greifen, der in seine Haut schnitt. Ohne ihn aus seiner Umklammerung zu lassen, folgte das Mischblut seiner Bewegung. Dann zog er die Schlinge noch fester und trat zwei Schritte nach hinten. Die Knöchel des Raben waren in seiner runtergelassenen Hose gefangen. Er schlug wild um sich und drohte nach hinten zu kippen. Da Saint-Lucq ihn jedoch am Riemen um den Hals festhielt, fiel er nicht gänzlich um, sondern wurde durch sein eigenes Gewicht stranguliert. Der Mann wehrte sich nach Kräften. Seine Absätze bohrten sich in den von Urin getränkten Boden. Mit hochrotem Kopf röchelte er, und seine Nägel gruben sich in seinen gemarterten Hals, doch er bekam den Lederriemen einfach nicht zu fassen. Schließlich versuchte er seinen Angreifer zu schlagen, aber er konnte nur mit den Fäusten vor Saint-Lucqs Gesicht herumfuchteln, ohne ihn zu treffen. Das Mischblut blieb von seinen verzweifelten Befreiungsversuchen völlig unberührt. Im Todeskampf entleerten sich die Eingeweide des armen Tropfs, und braune Schlieren liefen ihm die Schenkel hinunter. Ein letztes Aufbäumen, der Rabe suchte verzweifelt nach einem Halt, einer Stütze, irgendeiner Rettung – doch vergeblich. Sein Widerstand brach, und er sank mit heraushängender

Zunge und hervorgetretenen Augen in seine eigenen Exkremente.

Die Pferde hatten währenddessen keinen Mucks von sich gegeben.

Saint-Lucq ließ den besudelten Toten zurück, rollte den Lederriemen wieder zusammen und rückte seine blutroten Augengläser auf der Nase zurecht. Dann warf er einen Blick nach draußen.

Der andere Bandit war noch immer

Weitere Kostenlose Bücher