![Die irische Meerjungfrau]()

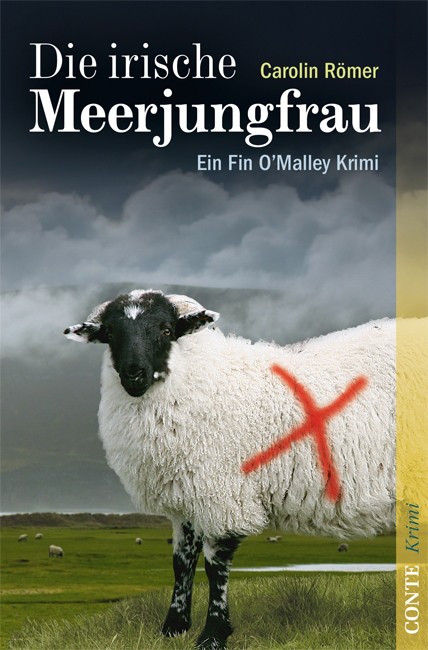

Die irische Meerjungfrau

darunter etwas kleiner »Internet-Café«. Die Tür stand offen.

Fin fand, dass es an der Zeit war, sich über das zu informieren, weswegen er in den Augen der Einwohner von Foley eigentlich hier war.

Der Laden war nicht größer als ein Wohnzimmer. Auf der linken Seite des Eingangs kam man zu einem Tresen, wo es Briefmarken zu kaufen gab und Päckchen auf die Reise geschickt wurden. Auf der anderen Seite stand ein langer niedriger Tisch mit drei Computerterminals. Auf einer Tür dahinter wies ein Schild den Weg zur Bücherei.

Im hinteren Teil des Raums saß eine muntere Damenrunde bei Tee und Kuchen beisammen und strickte und tratschte. Als Fin eintrat, erhob sich die offenbar älteste der drei, eine weißhaarige Oma von etwa neunzig Jahren, im adretten mausgrauen Twinset und mit doppelreihiger Perlenkette behängt, und kam zur Theke.

»Kann ich Ihnen helfen, junger Mann?«

»Ich müsste mal an einen Ihrer Computer.«

Ein missbilligender Blick durch eine strenge goldgefasste Bifokalbrille streifte seine zerknautschte Jacke, seine schmutzige Hose und blieb an seinen ruinierten Schuhen hängen. Fin fiel ein, dass er sich an diesem Morgen nicht mal rasiert hatte. Er musste aussehen wie ein Penner.

»Ich hatte ein kleines Missgeschick mit meinem Wagen«, beeilte er sich zu sagen, »ich musste den Reifen wechseln. Und bei dem Regen …« Er hoffte, dass er sich nicht weiter erklären musste.

»Das macht fünf Euro die erste Stunde, jede weitere angefangene Stunde drei Euro.« Ihr erwartungsvoller Blick signalisierte ihm, dass sie das Geld im Voraus haben wollte.

Fin legte einen Fünf-Euro-Schein hin, der sofort mit perfekt manikürten Fingernägeln einkassiert wurde. »Sie können die eins benutzen.« Die Oma trollte sich wieder zu ihren Freundinnen.

Außer Fin saß noch der blauhaarige Junge von neulich vor einem Bildschirm, unüberhörbar in irgendein Ballerspiel vertieft. Gab es hier keine Schule?

Fin hockte sich vor den ihm zugewiesenen Computer, rief eine Suchmaschine auf und tippte das Wort Shergar ein.

89 400 Treffer.

Er war beeindruckt.

Er klickte wahllos ein paar Seiten an, las hier einen Artikel, dort eine Biographie, wanderte von einem Zeitungsarchiv zum nächsten und bekam allmählich ein Bild von dem Rennpferd, das die Bezeichnung Legende durchaus verdient zu haben schien.

Shergar war 1978 geboren und hatte im zarten Alter von drei Jahren sechs von acht Rennen gewonnen, darunter so renommierte wie das Epsom Derby in England, wo er die gesamte Konkurrenz mit sage und schreibe zehn Längen Vorsprung in Grund und Boden gerannt hatte. In seiner kurzen Karriere galoppierte er immerhin 436 000 Pfund zusammen, bevor er im Herbst 1981 in Rente geschickt wurde. Rente stimmte nicht ganz, arbeiten sollte er schon noch für seinen Hafer, aber er musste sich nicht mehr vier Beine dafür ausreißen. Sein neuer Job war weitaus angenehmer. Er sollte für Nachwuchs sorgen, Söhne und Töchter zeugen, die mindestens ebenso erfolgreich auf den Rennbahnen dieser Welt starten sollten wie der Vater.

Zwischen fünfzig- und achtzigtausend Pfund kassierte Shergars Besitzer Prinz Karim Aga Khan für einen Deckakt. Fin pfiff durch die Zähne. Zuchthengst schien nicht nur ein angenehmer, sondern auch ein lukrativer Job zu sein.

Das Syndikat, dem der Goldesel nun gehörte, rieb sich schon die Hände, und es hätte alles so schön sein können, hätte es nicht jenen verhängnisvollen 8. Februar 1983 gegeben, als Shergar in einer Nacht- und Nebelaktion vom Gestüt des Aga Khan im County Kildare in Irland gekidnappt wurde. Die Entführer forderten ein Lösegeld von zwei Millionen Pfund – für den Aga Khan und die anderen Anteilseigner eigentlich ein Klacks – aber sie dachten nicht daran zu zahlen. Es folgte eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen bei den polizeilichen Ermittlungen, was letztlich dazu führte, dass der Kontakt zu den Horsenappern nach vier Tagen abriss.

Shergar tauchte nie wieder auf.

Der Fall hatte bis heute Anlass zu wilden Spekulationen gegeben. Die eine Theorie mutmaßte, Muammar al-Gaddafi hätte die Entführung in Auftrag gegeben, um seinem Intimfeind Aga Khan eins auszuwischen, eine andere Theorie vermutete die Drahtzieher in der amerikanischen Wettmafia. Am hartnäckigsten hielt sich der gleich zu Anfang geäußerte Verdacht, dass hinter dem Ganzen die IRA steckte, die gehofft hatte, auf möglichst einfache Weise möglichst schnell zu möglichst viel Geld zu kommen. Aber

Weitere Kostenlose Bücher