![Die Maori-Prinzessin]()

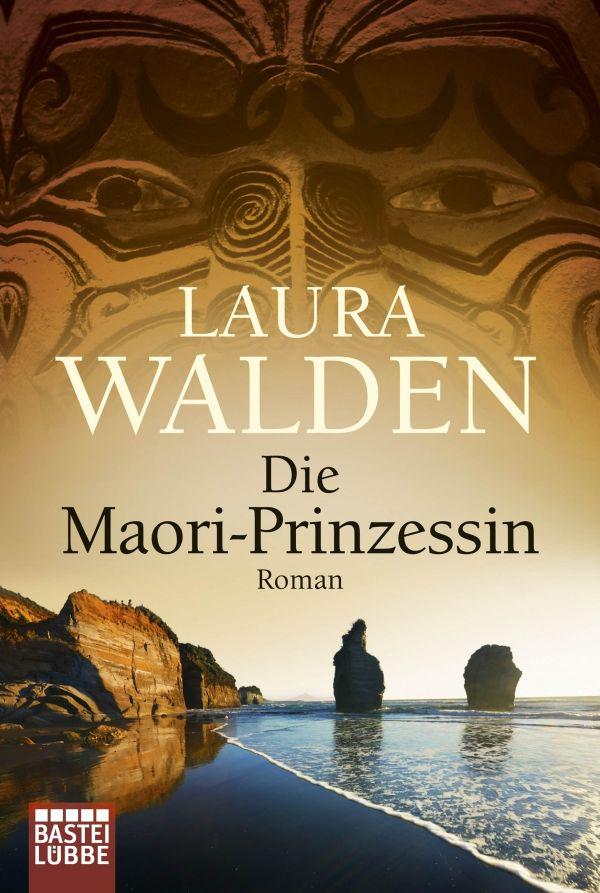

Die Maori-Prinzessin

Ich habe in Havelock North ein Stück Land gekauft, und woher soll ich eine Frau nehmen, wenn nicht stehlen?«

Tom packte den Kerl am Kragen. Er war genauso groß wie der Hüne, aber viel schlanker.

»Der Frauenmangel in diesem Teil der Erde erlaubt dir nicht, dir eine zu stehlen! Sag mir sofort, wo sie herkommt. Ich werde sie auf der Stelle zurückbringen.«

Der Mann hob die Schultern. »Keine Ahnung. Mir haben sie die Frau auf der Straße angeboten. Es gibt da ein paar Männer, die die Weiber kidnappen und verkaufen.«

»Namen?«

»Die bringen mich um!«

»Was ist dir lieber? Dass die dich vielleicht killen oder ich ganz sicher, und zwar auf der Stelle?«

Tom zog einen Revolver aus seiner Jackentasche und richtete ihn auf den Farmer.

»Schon gut, einer heißt Miller, ist ein entlaufener Sträfling aus Australien. Er wohnt zurzeit in einer Spelunke in Napier.«

»Name?«

Zögernd nannte der Rothaarige Tom die Adresse der Unterkunft. Daraufhin ließ Tom von ihm ab.

»Verschwinde! Und wenn ich dich noch mal treffe, setzt es was!«

Der Kerl ritt so schnell fort, dass Tom und die junge Frau, die das Ganze mit offenkundiger Bewunderung beobachtet hatte, in eine Staubwolke eingenebelt wurden.

»Sie gehören also gar nicht zu denen?«, fragte die Maori erstaunt.

»Nein, ich pflege keine Frauen zu rauben!«

»Sie sind kein normaler Pakeha, oder?«

Jetzt war es an Tom, erstaunt zu gucken. »Wie meinen Sie das?«

»Ihre Sprache verrät Sie. Die ist anders als bei den Pakeha, die ich kenne.«

Tom verstand jetzt, was sie damit sagen wollte, und lachte lauthals los. »Sie hören, dass ich kein Engländer bin, nicht wahr? Ich komme aus einem anderen Land. Aus Deutschland, um genauer zu sagen, aus der Pfalz. Trotzdem trifft es mich hart, dass Sie das erkennen. Ich dachte, in den letzten Jahren hätte ich mit einigem Erfolg daran gearbeitet. Aber nun zu Ihnen. Wohin soll ich Sie bringen?«

Das Gesicht der Frau verdüsterte sich.

»Ich werde Sie nach Hause bringen! Freuen Sie sich denn gar nicht?«

»Doch, doch, mein Vater sucht mich bestimmt schon.«

»Gut, und wohin soll ich Sie bringen?«

»Zum Titirangi«, murmelte die schöne Fremde kaum hörbar. Tom holte sein Pferd, half ihr in den Sattel und setzte sich hinter sie. Als sie an den Männern, die immer noch beieinanderstanden und schwätzten, vorbeiritten, wurden anfeuernde Pfiffe laut. Tom griff nach seinem Revolver und schoss einmal in die Luft. Sofort herrschte Ruhe.

Kurz hinter Napier bat ihn die Frau, er solle das Pferd anhalten. Er tat, was sie verlangte, und schon war sie mit einem Satz vom Rücken des Tieres gesprungen.

»Von hier aus finde ich den Weg allein«, sagte sie hastig und winkte ihm noch einmal zu, bevor sie sich umdrehte und ihrer Wege gehen wollte.

Tom war verblüfft. Und er wollte sie partout nicht allein ziehen lassen. Mit diesen Kerlen war nicht zu spaßen. Sie war nicht das erste Maorimädchen, das man gekidnappt hatte, um es an einen Farmer zu verschachern.

»Halt! Warten Sie! Ich will Sie doch nur beschützen!« Das war allerdings nur die halbe Wahrheit. In Wahrheit wollte er sie noch ein wenig begleiten, weil ihre Gegenwart ihn auf eine ihm bis dahin unbekannte Weise verzauberte. Er hatte zwar die eine oder andere Erfahrung mit Huren gemacht, aber sich noch nie ernsthaft verliebt. Das lag zum einen an dem Frauenmangel, der in Neuseeland herrschte, zum anderen daran, dass er die letzten neun Jahre seit seiner Ankunft an diesem Ende der Welt immer nur gearbeitet hatte. Er war fünfzehn gewesen, als er sich nach Hamburg aufgemacht hatte. Seine Mutter war die Einzige gewesen, die er eingeweiht hatte. Sie hatte bittere Tränen geweint und ihm Geld und ein Testament mit auf den Weg gegeben.

Nun stellte Tom fest, dass er noch nie zuvor eine so schöne Frau gesehen hatte wie diese. Es hatte sich wunderbar angefühlt, hinter ihr auf dem Pferd zu sitzen. Aber es war nicht nur ihr Äußeres, das ihn faszinierte. Auch ihr starkes Wesen imponierte ihm.

In diesem Augenblick wollte sich seine Begeisterung allerdings gerade in Ärger verkehren, denn sie machte keinerlei Anstalten, sich nach ihm umzudrehen. Und es gab keinen Zweifel, dass sie ihn hörte. Jetzt begann sie auch noch zu rennen.

Es war nicht einfach für ihn, sie einzuholen; schließlich schaffte er es.

»Warum laufen Sie vor mir weg?«, keuchte er.

»Weil ich meiner Wege gehen will. Darum! Ich danke Ihnen, dass Sie mich vor den Kerlen gerettet haben, aber jetzt bin ich

Weitere Kostenlose Bücher