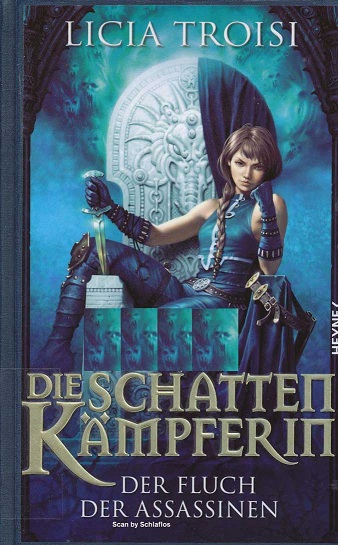

![Die Schattenkämpfer 3 - Der Fluch der Assassinen]()

Die Schattenkämpfer 3 - Der Fluch der Assassinen

entstand, weil ihnen beiden die Kraft fehlte, diese Farce fortzusetzen. »Mein Name ist Dubhe.«

Learcos Hand auf dem Heft seines Schwertes zitterte ein klein wenig, und er nahm es fester in die Hand. »Bist du meinetwegen hier?«

»Nein.«

»Dann also meines Vaters wegen.«

Nicht mehr als eine Feststellung, für die er sich aber fast schämte. Dubhe schloss die Augen und konnte nur nicken.

Learcos Züge entspannten sich ein wenig, und so konnte sie hinter dieser Maske des kriegerischen Königssohns wieder den jungen Mann vom Flussufer erkennen, der ihr von seiner Vergangenheit erzählt hatte. Dieses Bild entflammte ihre Brust, schmerzte unerträglich und trieb ihr die Tränen in die Augen. »Hat die Gilde dich ausgesandt?«

»Nein.«

»Ido?«

»Nein.«

Unfähig, diesem Verhör standzuhalten, wandte Dubhe den Blick ab. »Mein Onkel etwa?«, fragte er nach einem kurzen Zögern.

»Nein«, antwortete sie betrübt. Sie spürte, dass sie die Tränen nicht mehr lange zurückhalten konnte.

Learco hielt ihr die Schwertklinge an den Hals, sanft, aber entschlossen. In seinen Augen las Dubhe, wie schwer ihm diese Geste fiel.

»Ich will die Wahrheit hören. Wenn du weiter schweigst, töte ich dich.« Er schien es ernst zu meinen, denn er sagte es im Ton eines Menschen, der nichts mehr zu verlieren hat. Dubhe spürte die erste Träne über ihre Wange laufen: kein schlechter Zeitpunkt, um zu sterben, vor allem, wenn die ewige Ruhe durch Learcos Hand über sie kam.

»Ich bin gekommen, um deinen Vater zu töten. Aber ge schickt hat mich niemand. Es ist eine persönliche Angelegenheit«, sagte sie leise. »Deswegen hast du dich also von mir retten lassen und mich dann verführt, um in den Palast Eingang zu finden.«

Etwas in ihr schrie so laut auf, dass jede andere Stimme davon übertönt wurde. Aber wie sollte sie ihm das erklären? Wie sollte sie ihm klarmachen, dass alles, was zwischen ihnen war, nichts mit ihrer Mission zu tun hatte, nicht von ihr geplant war und sie eher bei ihrem Vorhaben hinderte? Wie sollte sie ihm begreiflich machen, wie sehr sie ihn liebte, gegen jede Logik, gegen jede Vernunft. Wie sollte sie ihm erklären, dass sie sich diese Tatsache bis zu diesem Moment noch nicht einmal selbst eingestanden hatte?

»So war es nicht«, antwortete sie nur.

Jetzt war es Learco, der lachte. »Du lügst«, zischte er verächtlich.

»Nein, es ist die Wahrheit. Ich bin hier, weil dein Vater vor über einem Jahr sein Leben auf Kosten meines Lebens rettete. Wenn ich weiterleben will und mir ein entsetzlicher Tod erspart bleiben soll, habe ich keine andere Wahl, als ihn zu töten.«

Learco ließ sich nicht beeindrucken, sondern hielt im Gegenteil sein Schwert noch ein wenig entschlossener an ihre Kehle. »Wieso sollte ich dir glauben?« »Weil ich dich nie belogen habe.«

Nun brach der Prinz in lautes Gelächter aus, und sie fühlte den Boden unter ihren Füßen wanken. »Ha, du hast mir nichts als Lügen erzählt!«, rief er. »Sag mir deinen Namen! Wer bist du, woher kommst du ...?«

»Nein, es ist alles wahr! Auch alles, was ich dir von meiner Vergangenheit erzählt habe, ist wahr!«

Unaufhaltsam liefen ihr nun die Tränen, über die Wangen bis hinunter zu den Lippen.

Schluchzend entblößte sie ihren Oberarm - die Wirkung von Theanas Zauber hatte fast ganz nachgelassen, denn das Symbol unter dem Jackenärmel pulsierte immer stärker -, zeigte ihm das Siegel und erzählte ihm unter Tränen, wie man sie hereingelegt hatte, berichtete ihm von dem Einbruch und verschwieg keine einzige der Grausamkeiten, die sie mit der Bestie im Leib verübt hatte. Sie erzählte auch von ihrer großen Reise in die Unerforschten Lande, um Sennar zu fragen, was sich gegen den Fluch ausrichten lasse, und schließlich von diesem einzigen Weg, den der große Magier ihr hatte weisen können: den zu töten, der sie mit dem Siegel belegt hatte.

Als sie fertig war, fühlte sie sich vollkommen leer, erschöpft, überdrüssig ihres eigenen Leids, aber in gewisser Weise auch getröstet. Da er endlich alles wusste, kam es nicht mehr darauf an, was nun geschah.

Langsam ließ Learco das Schwert sinken, setzte sich auf den Boden neben sie und fuhr sich seufzend mit der Hand durch die Haare: »Was soll ich jetzt mit dir tun?«, fragte er, während er sie mit einem traurigen Lächeln ansah. Sie rührte sich nicht. »Töte mich«, antwortete sie leise.

»Wie bitte?«

»Oder ich muss dich töten. Wir haben keine Wahl. Du musst deinen Vater

Weitere Kostenlose Bücher